(十)雜記臺北中山堂

一下火車,我們便冒著大雨,在沅陵街找到一家名字叫做五大的旅店住下,一來因為太疲倦的關係,我連飯都不想吃,便倒在床上蒙頭大睡。我太太便在房間裡收拾東西。

但是,我哪裡能夠睡著呢?斯時,該旅館中的下女,對外省人的招待已經是不大客氣;我因為無意中將旅館中的被服墊在床上作墊被,上面便蓋著我自己所帶的被服,後來被一個下女看到了,她便不大高興,連忙將老闆娘和其他三四個下女全叫上樓來,硬逼著我馬上起來,將墊被抽還給她們。她們嘴裡更咕哩咕嚕地罵了我半天,我因為聽不懂,便未去理睬她們。但內中有一個比較稍為能說國語的下女,便毫不客氣的向我說:「你假如不馬上起來,將墊被抽還給我們,我們馬上便要請你出去!」聲色俱厲,實在令我受不了。而這時,在我住的那一間房門口外,已經圍集了五六個其他的臺灣人,我太太看看情勢不對,便連忙將她們勸出門去,說馬上便抽下來還給她們。我那時因為身上僅穿一件褲頭子和背心子睡在床上,不便當著五六個下女的面將被服抽還給她們。同時,我還有一種自尊心和怪脾氣,假使一個人以壓力對我,我一定要反抗;而我更不大習慣在女人面前穿著短褲和汗衫,即使在我太太的面前我也是如是。故當時我心裡很不舒服,且不願意馬上便向她們屈服,經我太太再三勸說,我方才一氣爬起來,便將衣服穿好,預備馬上便離開那裡搬到別的旅館去。於是,我們即到別的旅館裡去問。但他們都拒絕我們說:已奉處委會命令,不准收容外省人住。這時,我們真懊喪極了,徬徨街頭,茫茫然大有無處棲身之感。

後來,當我們到苗圃即今臺北植物園之局部。1 去看一個戚友時,他便告訴我們說:時局很緊,自從處委會向長官公署提出了「四十二條要求」後,本來已趨平靜的局面,便又突然緊張起來。因為手抄本原文為「因此」,應為誤植。2 「四十二條」中有七八條,實有推翻政府的意圖,前途恐怕很難樂觀。他勸我不再住在旅館裡,應該趕快搬到他那裡去住,萬一假使到危險時,彼此也可以互相照應。因他那裡是一個研究機關,臺灣人於再度發生騷動時,也許稍為要好一點,故我們於聽了他的話以後,我便連忙叫我太太和其他的兩個朋友,先將行李等搬到他那裡去,我則與另一位朋友到處委會去打聽一下,看看了風聲。

在臺南過了五天被困的生涯,對於其他各地騷動的情形,尤其是臺北最近幾天的局勢,簡直很膈膜。故當我們又再度跑到臺北街上時,我們方才知道情況的嚴重,因為街道上很少有外省人行走,即使有,也都將衣領敞開,不打領結,把帽子壓到眉毛底下,想裝出像臺灣人的樣子,行色非常倉惶;而各種各樣激烈的標語,幾乎像壁蟻一樣,到處都貼得滿滿的。我們在街上走時,很多臺灣人都很側目的注視著我們。當我們路過博愛路時,只見專賣局臺北分局的門口,二二七那天被民眾燒毀的汽車底殘骸,依然堆置在馬路中間,無人聞問。新臺公司與正大華旅社,以及專賣局裡面的門窗,都破破爛爛的沒有一塊完整的東西。一切的一切,都顯得有點淒涼冷落。

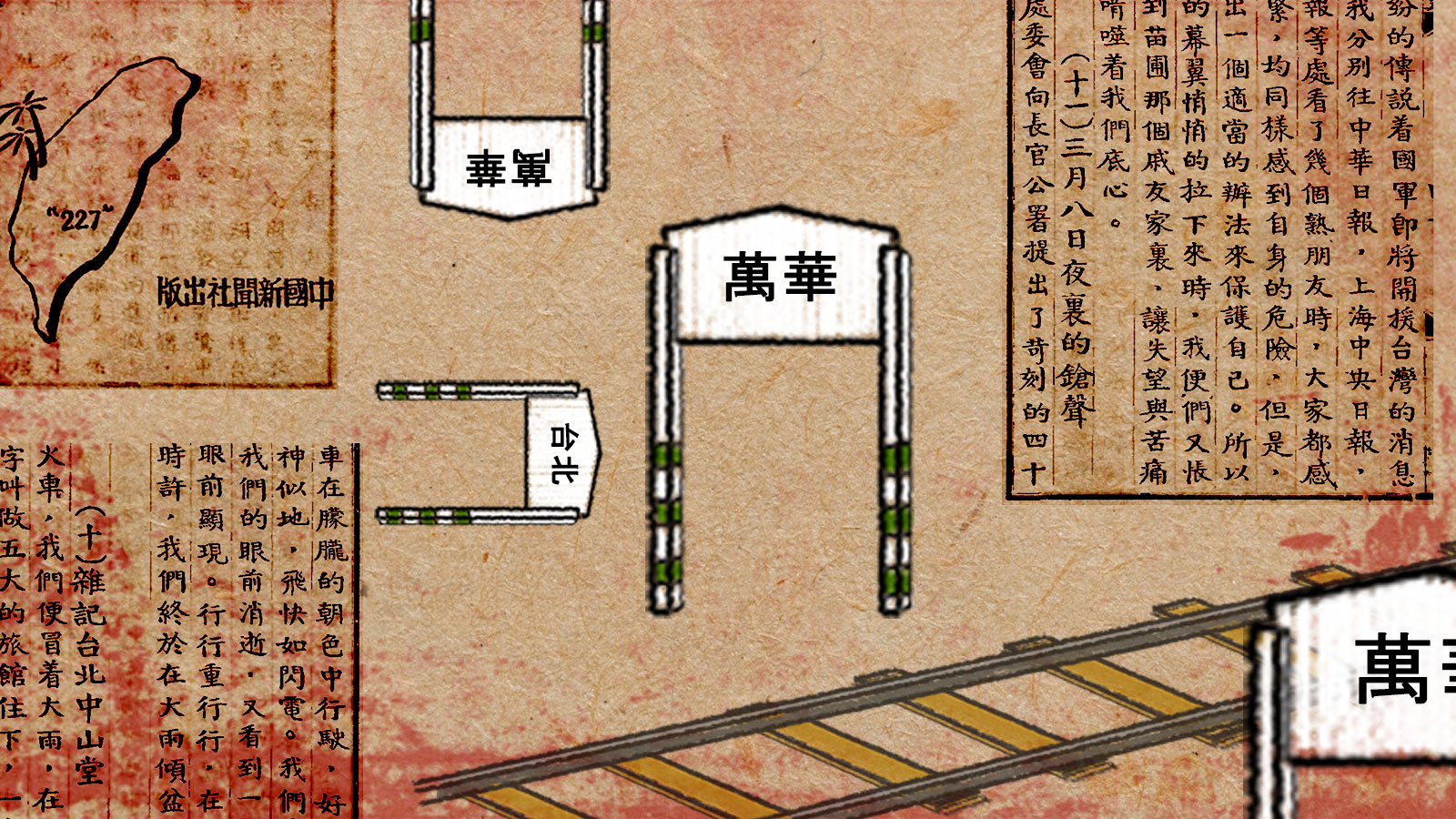

雨下得很大,連雨衣都被浸濕了。當我們剛穿過中外日報館時,我們便看到在中山堂的門口,停滿了一輛輛的小汽車,都是處委會各代表的車子,而在中山堂左側門的牆壁上,更貼滿了各種紅紅綠綠的布告、標語,以及二二八處委會臨時會報等。從那些布告、標語,和會報上面,你可以看出一些二二八處委會動態。我佇立在門口,將那些布告、標語,和會報都走馬看花,瀏覽了一遍,我們從那些歪斜的字句中間,好像嗅到了一種血腥與火藥的氣味,至〔少〕在那時候,我是這樣的感覺到。

臺北中山堂,是臺北市最大的一個公共場所,這裡面有電影院,有咖啡館,有劇場,有飯廳,有娛樂室,有大會堂,有社交堂,外表固然巍峨雄壯,內部亦富麗堂皇;它可以容納兩萬多人,連頂樓一共有六層,事實上經常用的只有四層,每一層的樣式都差不多,平面相當於南京國民大會堂四個那麼大,立體的比國民大會堂約高兩層以上,平常民眾若有什麼集會常假該堂舉行。自從二二七緝煙血案發生以後,二二八處委會的委員們,日夜均以該堂為活動的中心,幾每日均食於斯,住於斯,開會亦於斯。自從3月1日至8日晚11時以前,在這八天內,該堂的重要,實已遠取臺灣省行政長官公署的地位而代之了。故當我們一踏進該堂的第二層樓時,我們即感到有一種異樣的感覺:首先映入我眼簾的,便是遠征海南島、遠征南洋群島、遠征新加坡等地返臺人員報到處,以及東北派遣軍、臺灣本部各地的海陸空軍與各種技術人員報到處的驚心觸目的大紙條,而臺灣自治青年同盟、忠義服務隊、民主同盟臺灣支部、憂鄉青年團臺北支部,以及處委會的委員們,每一個人臂上都纏了一塊白布,或在胸前掛了一個藍綢條兒,以顯示他們的身分。他們有的穿著軍裝,有的穿著中山裝,有的穿著西服,有的更穿著木屐,他們嘻嘻哈哈的穿進穿出,嘰嘰咕咕的談來談去,亂嘈嘈的像座茶館,又像是一個劇院。

我在裡面找了半天,始終找不到一個負責人。後來,在一間小辦公室裡,終於給我找到了臺灣省參議會的議長黃朝琴,也是二二八處委會的常務委員之一,他那天恰好未到會議廳去開會。我首先問他局勢有無好轉的希望?保護外省人是否曾擬有詳細具體的計畫?「四十二條要求」提出以後,陳長官的態度如何?他聽了我的問題,想了一想便簡簡單單的回答說:「局勢恐怕一時尚無好轉的可能,惟總希望能有一個很好的解決辦法。聽說中央已派閩臺監察使楊亮功先生來臺處理此事,今(8日)下午或可乘海平兵艦由福建到基隆,本會已派代表前往基隆歡迎。至『四十二條』的問題,現在本會全體委員和其他各方面的民眾代表,正在開會商討此事,也許今天晚上可以有一個決定。」

因為黃朝琴在那時,已經不能在會中有決定的作用,我知道跟他多談,也談不出一個所以然來,便連忙告辭出來,想到會議廳中,去找找王添灯或者蔣渭川、許德輝等談談,探探他們對於事變處理的意見。

告別了黃朝琴後,我便走到二樓會議廳裡想去看看。這時,中山堂內牆壁上的電鐘已經3點多了,正是二二八處委會開會的時間。我看到在會議廳裡,擠得黑壓壓地盡是人,甚至於窗檯上和進出的每一道門口旁,都擠了密密層層的人,不要講找人,就是想擠到裡面去插一支腳都沒有一點點空隙。沒法,我只好打消了想看王添灯他們的念頭,便只得擠在人堆的後面,踮起了腳跟,豎起了耳朵,凝住了精神,我想聽聽他們在裡面究竟討論些什麼。我只能聽到一陣陣的尖叫聲、一陣陣的鼓掌聲,或者一陣陣的咆哮聲、一陣陣的歡呼聲,其他,我則什麼也聽不到,倒反而擠了一身臭汗。沒法,我只好惘然的退了出來。

當我跨出中山堂門口時,很多奇奇怪怪的人都在注意我。他們有的裝作叫花子,有的裝作僕役,有的裝作賣香煙的,有的裝作汽車伕。他們那種尖銳的目光,盯得我實在有點怕人,更令我心寒。因為,我從他們的舉止和神態上看,我可以有很多證據,推測他們不是臺灣人,而是一些負有特殊使命的便衣。我看到他們非常注意我,有一兩個人甚且在遠遠的後面跟著我;一直到我們拐了幾個彎,穿過幾條馬路時,他們才慢慢的退回去。

這時,雨下得更大;雖然還不到4點多鐘,但很多臺灣人所開的店鋪,已慌慌忙忙的關門了。而有些臺灣人,更紛紛的傳說著國軍即將開援臺灣的消息。後來當我分別往中華日報、上海中央日報、上海大公報等處看了幾個熟朋友時,大家都感到風聲很緊,均同樣感到自身的危險,但是,誰也想不出一個適當的辦法來保護自己。所以,當黃昏的幕翼悄悄的拉下來時,我們便又悵然的跑回到苗圃那個戚友家裡,讓失望與苦痛,狠狠的啃噬著我們的心。

(十一)3月8日夜裡的槍聲

自從處委會向長官公署提出了苛刻的「四十二條」以後,處委會的內部便發生了很大的裂痕,激烈派的如王添灯、呂伯雄、許德輝、顏欽賢、陳金水等,便主張加強政務局的職權,準備於3月15日以前接管長官公署機關。事實上自6日起,臺灣銀行已被處委會派人監理,其他各公司,亦多有類似的情形發生,擬以政務〔局〕來代替長官公署,將來再組設臺灣省民主自治臨時政府,以代替長官公署。溫和派的如蔣渭川等,主張應適可而止,不能有顛覆政府的意圖,如四十二條等,他希望能再度慎重考慮,一一推敲:「例如撤銷警備總司令部、國軍繳械,跡近反叛中央,絕非省民公意;又如撤銷專賣局,固為商人所喜,然工人不贊成,殊不足以代表本省人民利益。茲經再度商議,認為陳長官既已聲明,改組長官公署為省政府,儘量遴選省民優秀分子為省府委員、各廳處長,則各種省政之改革,自可分別隨時提請省府委員會審議施行,無須個別提出要求;至於縣市方面,長官已電請各縣市參議會,斟酌情形,分別推薦縣市長候選人,圈定授職,藉以辦理民選縣市長之準備事宜。似此省政既有省民參加,縣市政府亦由省民主持,則今後省政自可依據省民公意,分別改革,亦無須個別另提建議。根據上述見解,本會認為改革省政要求,已初步達成;本會今後任務,厥在恢復秩序,安定民生。願我全省同胞速回原位,努力工作;並請本市各校學生,自下星期一,照常上課;各業工人,即日分別復工;治安暫由憲警民協同維持;即希各公私工廠,速即開工,儘量容納失業工人。倘有不法之徒,不顧大局,藉詞妄動,即係另有用意,應請全省同胞共棄之。除再向當局交涉,嚴禁軍警肇事外,謹布區區。中華民國36年3月8日」。

當此聲明發表以後,處委會立刻遭受到王添灯、呂伯雄、許德輝、顏欽賢、陳金水等劇烈的反對,而忠義服務隊、臺灣省青年自治同盟、民主同盟臺灣支部等首腦,復假日華町國民學校,召集海陸空軍負責人,秘密舉行緊急聯席會議,預備推翻處委會,重組臺灣省政改革委員會以代替之。至於那些由海南島、日本、南洋群島、東北回臺的退伍軍人,以及臺灣當地的流氓地痞、無業浪人等,更主張乘國軍未開到援臺之前,以閃電的戰術,用武力迅速推翻臺灣省行政長官公署,攻占臺灣省警備總司令部以及其他各機關。有少數分子,復主張組織臺灣省臨時民主自治政府,王添灯並擬自任臨時政府主席,並由顏欽賢為工礦處長,林宗賢為財政處長,陳金水為軍政處長,呂伯雄為民政處長,蘇新為農林處長,林日高為警務處長,並擬電請謝南光先生回臺出任教育處長。在討論各處局長人選時,他們每一個人都爭得面紅耳赤,甚至於拍桌子怒吼。因為尚有很多重要的問題,未能解决,故他們一直開到晚上10時許尚未散會。

我們從臺北中山堂回到苗圃以後,天已經快黑了。苗圃是一個龐大的植物園,裡面風景甚美;我那個戚友的家,便住在裡面一個機關裡的宿舍,是半幢日本式的平房,全是榻榻米,無所謂房間,廚房、客室、臥房、廁所,完全連在一起。本來已經很小,自從我們這一批不速之客光顧後便更外顯得狹窄了。晚上,當我們將被服鋪到榻榻米上時,幾乎整個的房裡都睡滿了人。我們因為連日奔波,又加一夜未睡,故當我們一躺到榻榻米上時便沉沉地入睡了。我那個戚友因有一種遲睡的習慣,怕夜裡有事發生,所以,當我們都沉沉地入睡時,而他仍躺在床上看雜誌。

夜半,大概在10點半鐘的時候,他忽然從中山橋那邊,聽到一排排的槍聲,緊接著,在圓山公園,和東門町即今臺北市東門(景福門)圓環以東的東門國小一帶。3 、前日本總督府一帶,又先後響起了機關槍與步槍混合的聲音。他知道情勢不對,便連忙將我們一個個的喊起來,並立即將電燈關上,頓時黑暗便罩滿了整個的房間。

當我一骨碌子爬起來時,我揉一揉惺忪的睡眼,連忙便將衣服穿好。我太太則找了半天還沒有找到襪子,甚至於連衣服也不知道從什麼地方穿起。她嚇得全身顫抖,牙齒也格格的響個不停。我除了安慰她不要害怕外,便坐在榻榻米上諦聽窗外的動靜。這時臺北全城,差不多到處都響起了機關槍步槍的聲音,比幾分鐘前更密、更緊。就像過陰曆年時小孩子們燃放的爆竹聲,一陣陣的劃破了靜寂的長空。而有一種尖銳的不曉得名字的流彈,噓噓嘶嘶的實在驚人心魂。在那密集的像連珠般的槍聲中,更隱隱地好像還夾雜著一兩聲炮響。災難彷彿永遠陪伴著我們一樣,我們真想不到從臺南到臺北尚未及一天,便又遭逢到如此的厄運。這真是有點像在四川「趕場」一樣,我們居然又趕不上了。

苗圃的四周盡是屬軍事機關,我們這間小屋子,恰好在圓環的中心;因為房子的材料全是木頭造的,既經不起任何的襲擊,又擋不住流彈的貫射,四面盡是槍聲,周圍全是死路,跑既無處逃,躲也無處藏。只要有一顆流彈,或一排機槍,萬一要射到我們附近時,我們即使不被射死,也要被震傷;假使臺灣人要衝進門來,那我們更是毫無辦法。故在那個時候,我們真是恐怖極了,我們像其他所有的外省人一樣,除了聽天由命外,便只好讓死亡之神擺布。

窗外的雨,好像已經停了,但夜風反而更外大了些。植物園中陰陰森森的,風吹草動,也使我們心驚肉跳,疑心是臺灣人來了的影子。在那一排排高聳的椰子林中,那一盞〔燈〕掛在窗檯子上;〔我們〕將身子緊貼在牆旁,藉著這盞樹林子裡面的燈光,向遠遠的林木叢中窺伺,或向茫茫的黑暗盡處探望。但是,我們什麼也不曾發現,只看到一陣陣的樹影搖曳,只聽到一陣陣的風聲嗚咽;槍彈聲,依然像喘急的江流一樣咆哮。在重重的黑暗中,我們感覺到彷彿世界的末日即將降臨一樣的恐怖。我們沒有方法來支配命運,只有靜靜地坐在榻榻米上等待天明。然而天明了以後,我們又將怎樣辦呢?用什麼方法才能度過這漫漫的長夜?更以什麼方法才能衝破這重重的黑暗?我們想著,甚至於連我們自己的心的跳動,也可以清晰的聽到。但後來,因為太疲倦的關係,我們竟和衣躺在床上又睡著了。(待續)