史東:請闡述您提出儒家「三民主義」想表達什麼理念。

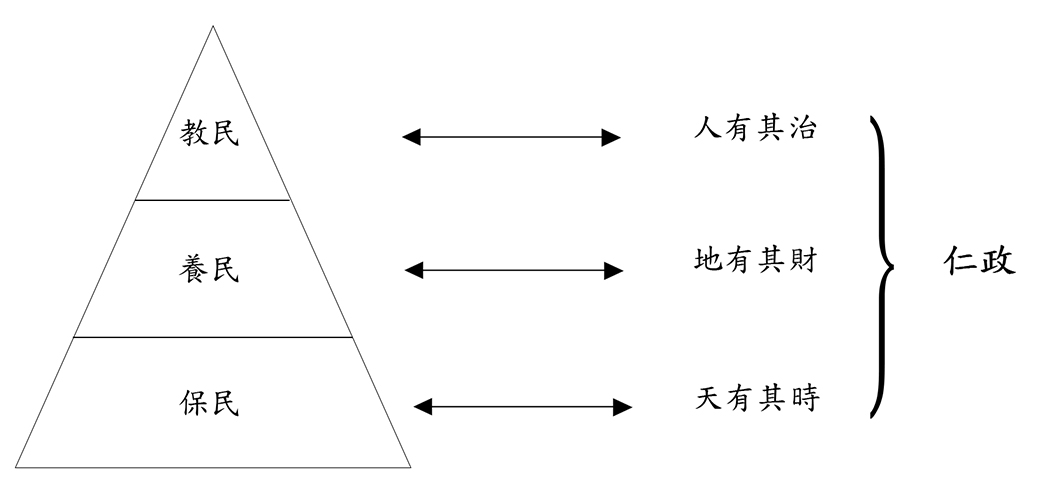

齊義虎:傳統儒家政治思想中的「三民主義」是指保民、養民、教民。保民體現的是人民對生命安全的需求;養民體現的是人民對物質生活水平的需求;教民是人民對精神生活水平的需求。「民為邦本,本固邦寧」顯現的就是中國傳統的民本思想,人民為國家的根本。儒家雖然主張賢能政治,但賢能政治的目標是要為人民解決上述三方面的問題,孟子稱之為「仁政」。

西方政治思維存在強烈的基督教背景,富有一神論的色彩,中國政治思想強調的則是天、地、人三才之道《周易》最早明確提出「天、地、人三才之道」的學說,這學說早就深入中華民族之心,培育了中華民族天地合一、自然和諧的精神,對天地與自然持有虔誠的敬愛之心。2 。「天有其時,地有其財,人有其治出自《荀子.天論》。3 」。儒家傳統中的三民主義其實是與三才之道相對應的。天有其時,四時化育,生生不息,賦予人類以生命,所以天道主要體現的是保民。地有其財,大地上各種的資源可供養人類、養育眾生,這便是養民之道。人有其治,治主要就是教化,人文教化才產生人類文明。我們可以利用天道、地道的自然資源來保護、養育人民,但是教化則是人類文明的自我創造,藉此人類才足以與天地相參。所以天、地、人三才之道對應的就是保民、養民、教民的三民主義,政治的目的就是設法滿足人類群體這三方面的需求。

三才之道、三民主義是中國傳統的政治哲學,也是我們努力的目標。歷史與哲學不同,哲學作為理念可以是完美的,但理念一旦落實為歷史,總會受諸多條件之限制,所以傳統政治、實際政治都有它不完美之處。我對三民主義的研究,就是希望找出我們的政治應該邁進的方向。今天大家已經看到,西方政治學所提供的政治理想已不能滿足我們對未來政治的想像,西方政治理論也無法兌現它的許諾,帶給大家美好的未來。因此,我們需要反思中國的傳統,借鑑傳統政治思想為我們打開新視野。

在儒家思想中,三民主義和三才之道相對應,為中國傳統民本思想,是中國傳統對執政者的期望。若執政者實踐儒家的三民主義、三才之道即為儒家所稱的「仁政」。

史:如何稱呼您現在的研究範疇?

齊:我們現在稱之為「政治儒學」。儒學近代史裡有一個「現代新儒家學派」,是清末、民國以來的產物,但1949年以後,很多現代新儒家都流落到港、臺、海外,他們的主張和大陸學者的主張有了分化。大陸新儒家主要的代表是蔣慶先生。蔣先生認為從歷史上來看,儒學可分為兩派,一是心性儒學,主要講修身之道,是內聖之學;另一派是政治儒學,講的是外王之道、治國平天下之道。海外新儒家更強調修身之道,屬於心性儒學,至於外王之道他們覺得儒家已不能為之提供思想泉源了,因為民主儼然已成普世價值,大家學習西方的民主政治就好了。但蔣先生覺得海外新儒家的這種重心性、棄外王的二分法割裂了儒學,因為儒學本身不只是修身之道,也有自己的外王之道,外王之道就是儒學的政治哲學、政治主張。

我研究的三民主義就是儒學的外王之道,我的問題意識是:儒學如何看待世界的政治?如何給人類開拓政治理想,並且是不同於西方民主的政治途徑。蔣慶先生說:我們要學會「以中國解釋中國」。以往我們都是用西方的概念、學術術語、範式解釋中國,且不光解釋現實的中國,還解釋歷史的中國,把我們中國的歷史按照西方理論模式進行切割、轉換。比如說中國歷史上分為幾個社會階段:奴隸社會、封建社會、資本主義社會等等,而且用西方概念解釋中國到底是君主專制還是集權政治。這都是用外來觀念解釋中國,往往造成削足適履、格格不入的窘境。所以我們應該學會用中國本土的思想解釋中國的歷史和現實,這樣的解釋才會更契合真實的中國,會使我們看到不一樣的中國。

史:您在國內用中國的觀念、方式解釋中國,我身處異國,我在找尋用中國的方式向外國人解釋中國,我們殊途同歸?

齊:對。文化或文明間的交流不能用單一視角來進行,但由於中國近代經歷了被侵略、受屈辱的歷史,我們一步一步地喪失了文化自信,漸漸放棄自我的價值、評判標準,改採西方的標準。現在我們提倡文化自信主要就是針對近百年來的文化自卑,自卑和自負是兩個極端,自信才是中庸之道。我們只是尋求和西方平等對話的位置,不讓西方老用他們的價值,高高在上地指責中國。但我們在向西方解釋自己之前,要先說服自己、找回自己的價值座標體系、自我的文明評價。

史:儒學只是中國文化的一支,不是全部,我們如想了解中國的政治理念,儒學只是必要但非充分條件?

齊:政治儒學是現代的詞彙,如果按照古代學問的分類──經、史、子、集,它就是屬於經學。中國文化的主流是儒學,「儒、釋、道」當中,佛和道是輔助的角色,因為它們關注的是出世的人生,入世層面(尤其涉及國家治理)主要是由儒學來擔當。儒學的核心是經學。所謂經學就是由孔子所刪定的六經所奠定的學問體系,即《詩》、《書》、《禮》、《樂》、《易》、《春秋》六部經典。到了清代已演化為十三經,因為每一部經之外還有其不同注釋的版本。概言之,經學是中華文化核心中的核心。

從宋代開始,科舉考試的內容汲取自四書五經。朱熹認為四書是學習五經的階梯,五經較難,四書較簡單,學習四書之後再進階到五經。經學是經世致用的學問,不是書齋裡的學問。六藝之學「禮、樂、射、御、書、數」都是面對現實的政治。過去的讀書人,科舉考試的目標不是成為學者、專家,而是成為優秀官員,這是經學「致用」的目標,經學也因此處於中華文化的核心地位。從漢武帝「罷黜百家,獨尊儒術」開始,長達兩千多年歷史中,儒學不只是培養中國的政治菁英,也「儒化」了中國的倫理社會。

史:漢武帝獨尊儒術是因為儒家思想有利於武帝統治國家?

齊:皇帝當然希望利用儒學維護自己的統治,但儒家士大夫也利用皇帝「得君行道」、「致君堯舜上」。荀子說:「天之生民,非為君也;天之立君,以為民也。」君主固然可以利用儒學,儒學也可以利用君主,關鍵是誰的力量大,誰能吸納誰。君主只是個人,儒學是個群體,是強大的文化力量。個人在面對文化力量時,很多時候他也被儒化了。武帝晚年下罪己詔,檢討自己過往的窮兵黷武,這就是儒學的力量。

史:您何以走上政治儒學這個研究議題?

齊:我們過去經常把一些複雜的問題簡單化,以為政治的目標就是追求民主化,以為民主化後便萬事大吉。但是看看臺灣,臺灣已經實現民主化了,但臺灣的政治並沒有變得更好,這就為我們提供了反思的機會。

五四先賢提出民主與科學,那時因為中國尚未經歷現代化,大家覺得現代化是美好的。今天中國已充分現代化了,我們重新審視現代化時,不光要看現代化的利,也要看到它的弊。這就談到中國傳統文化復興的大背景,傳統文化為什麼要復興?我們並非只是發思古之幽情,而是當前社會出現了很多現代性的病症,這些病症無法透過現代化的方式自我解決,這就需要借鑑傳統智慧進行綜合化解和治癒。儒學在今天依舊有價值,它可以和現代化進行古今的調和。與面向未來的現代化相對應,對傳統文化之思古復興我稱之為傳統化。現代化和傳統化好比一套陰陽組合,要實現共生合作,就像鳥之雙翅,車之兩輪,共同推進人類社會的進步,它們對於一個健康的社會而言都是缺一不可的。

史:有何機制可以調和現代化和傳統化?這個機制似乎不宜來自官方?

齊:歷史演化的過程可能不是某一人所設計的,它是歷史合力的產物。所以我們需要匯聚各種不同的力量,包括政府、民間、學者、普通民眾,形成歷史合力的大趨勢。下一步我們該努力的,可能是處理好中國近代革命的產物和傳統政治文化的結合。漢高祖取得天下時,鄙視儒家,陸賈進言時,他不屑一顧,反而說:「乃公居馬上而得之,安事詩書!」陸賈回說:「居馬上得之,寧可以馬上治之乎?」見《漢書.酈生陸賈列傳》。4 打天下和治天下是兩個階段,任務不同。我們今天也面臨相同的問題,共產黨是槍杆子裡出政權,創建中華人民共和國。打天下,儒家幫不上忙,但在治天下且追求更好政治狀態的層面,儒家是幫得上忙的。習近平說得好,他說:前30年(毛澤東時代)和後30年(鄧小平時代)互不否定。我們可以檢討文革,但不能將毛時代的建設一筆抹殺。把思維再放大,近代中國跟古代中國也不能互相否定,否則我們就會陷入歷史虛無主義。

今天的中國共產黨是近百年的歷史進程中,經過淬鍊的產物,是全體人民奮鬥得來的寶貴政治遺產。共產黨在軍事、經濟建設上成就斐然,但在文化建設上還有很多不足,需要傳統文化的彌補,這就是如何處理儒家和黨的問題。我們首先要承認這份歷史遺產,不去否定它。(很多海外新儒家最大的問題是強烈反共,他們不承認近代歷史的產物。)我認為如果缺少承認歷史的基本態度,將會使自己陷入矛盾境地。我們可以補中共的不足,在它的基礎上接續下去,而不是全盤推翻。推翻這種對立思維,不利於國家和民族的發展和建設。

歷史上許多朝代都是「逆取順守」,「逆取」就是通過武力取得天下,但要治天下就要通過「順守」的治理方式,不能用暴力。古和今、陰和陽、儒家和共產黨都可以協手合作,因為目的是一致的,都為了實現中國的復興、強大。我們需要官方和民間的良性互動,民間不要持激進的反共心態,官方也要有吸收傳統文化的肚量。習主席上任以來,對於傳統文化越來越重視,但關鍵還在如何把傳統文化和現有體制接合起來,這還需要做很多工作。前兩年,借鑑於「督察院御史台」的國家監察委員會的設置,就是傳統思想在現代的體現。

史:當前推動政治儒學、三民主義的障礙是什麼?

齊:主要障礙在思維上和理念上,我們首先要破除八大迷信:自由迷信、民主迷信、法治迷信、市場迷信、進化迷信、科學迷信、美國迷信、全球化迷信。

自由迷信的問題在「蔽於我而不知群」,因為過於強調個人權利,而不知道還有群體的價值。民主迷信是「蔽於民而不知君」,君就是君主。政治結構中永遠會有領導和被領導的關係,領導者就是君,儘管君的名稱在古代稱作皇帝,現在稱為總統,但他依然是君。法治迷信是「蔽於法而不知禮」。西方的法治與中國傳統的禮有一個非常大的差異,法治強調平等原則,是一刀切的原則;而禮治其實還強調人情、天理,強調差異性。市場迷信是「蔽於利而不知義」。市場是一個逐利的機制,所以市場是天然的不平等派,它本身不會有正義的需求。進化迷信是「蔽於進而不知退」。單純的進化論容易使我們盲目的樂觀、自信。從中國的歷史來看,它是有起伏、有盛衰、有波峰波谷的過程,不是單純的進化,也有退化的時刻。科學迷信「蔽於物而不知心」。科學被用來研究客觀世界,但客觀世界之外,還有內在的心靈訴求,這方面可能也不是通過科學、心理學能解決的問題。

美國當然是世界第一強國,大家都以美國馬首是瞻,好像它就是標杆,是我們追求的目標。美國人也擔心中國想取而代之,但從儒家角度來看,中華民族偉大復興的理想絕不是取而代之,我們不要成為另一個美國,霸權強國不是我們的目標。雖然我們最後會作為世界老大,但絕不是美國那樣的老大。中國外交常講我們永不稱霸,其實完整的說法是:「中國永不稱霸,因為中國要稱就稱王。」稱王和稱霸就在於王道和霸道的區別。所以美國的問題是「蔽於武而不知文」。它到處耀武揚威,更多的是靠軍事武力宰治世界,不是用文化的力量。最後,全球化的迷信是「蔽於統而不知分」。全球化在今天當然是潮流,但今日世界主要還是資本主義的世界,資本主義主導下的全球化,其實就是以資本主義模式向全球擴張和複製的過程。馬克思把資本主義全球化的過程,比喻成火山噴發之後,熔漿蔓延到世界每一角落。這個過程看似是把全球連接在一起,但它沒有解決國際政治經濟秩序不平等的問題,因此很多發展中國家都蘊藏反全球化的力量。

史:中西政治體制追求的目標有何不同?

齊:在古希臘階段,西方政治也追求美德、追求完整人生。但中世紀以後,西方以基督教為國教,產生宗教和世俗生活的二元對立,即靈與肉的對立。現在西方政治就是延續政教分離、二元對立。政治只解決肉體慾望,包含建立福利國家,照顧從搖籃到墳墓的物質需求。但若說到價值的訴求、靈魂的安頓,你得找宗教,政府不管。西方因為政教分離,所以政府必須實行價值中立、奉行多元主義。但中國沒有政教分離的傳統,當然我們也不是政教合一,更合適的稱呼應該是「政教一體」,因為中國不像西方有一個獨立於政治之外的強大宗教系統、教會組織,所以中國的「教」不是宗教,而是文教,是人文教化。

政教一體:中國的政治體制

教化著重於入世倫理,和來世、天國無關,中國政治是個政教體系,既管理國家,也教化人民,二者都是政治的任務,缺一不可,故政教本來就是一體的。中國的政教關係就像筷子,兩根不能分,必須配合在一起才有用。西方的政教是刀與叉,可配在一起也可分開使用。中國政府像是「無限責任公司」,西方政府是「有限責任公司」。有限責任公司管的事有限,超過管轄範圍,政府就沒責任;中國政府負無限責任,百姓任何需求政府都要回應。於是西方常覺得中國政府集權,什麼都管。中國人會質疑西方政府,為什麼該管的沒管?

政教一體才能解決「安身立命」的問題,這是中國百姓對政府的需求。西方政治只解決「安身」問題,也就是物質生活,「立命」則是解決生活的價值問題。前者讓你活下來,後者讓你活得有意義。西方自由主義政治學認為,立命的問題是個人的自由選擇,不是政府職責。但在中國,政府既要講安身,也要為人民提供立命。所以我覺得共產黨政府只強調「為人民服務」還不夠,「為人民服務」的公僕、褓母,只能照料生活起居,只能安身,百姓還需要一位老師來教導如何立命,讓大家通過學習,尋找人生價值。《尚書》說:「天佑下民,作之君,作之師。」中國的思維是:老天爺創造人民後,為了護佑黎民,再為他們設立君和師。「天地」生養我們;「親」是我們的祖先;「君」和「師」是管理和教化的組織。合在一起便是過去「天地君親師」的牌位。但西方「天賦人權」的思維卻是:上帝創造人類後,給每人一份人權,然後百姓自己通過社會契約、權力讓渡來組建國家,前述這些活動上帝是不參與的。所以政教分離和政教一體應是中西政治思維最大的差異。

中國政府除了為民服務之外,還要為民「立極」出自《周禮》,立極:樹立最高準則、登帝位秉國政。5 。《周禮》開篇即說:「惟王建國,辨方正位,體國經野,設官分職,以為民極。」極就是北極星之意。《論語》也說:「為政以德,譬如北辰,居其所而眾星共之。」以德來統領政治,就像北極星一樣高掛天上,其他星辰都以北極星為中心圍繞著它。《尚書‧洪範》又說:「庶民惟星,星有好風,星有好雨。日月之行,則有冬有夏。月之從星,則以風雨。」這段話用日、月、眾星象徵君、臣、百姓。為人民立極,就是為人民指引人生的意義和方向。中國共產黨不能把自己侷限為公僕,還要作人民的導師。

現代西方把國家當作一個公司,主權在民指大家都是國家的股東,國家提供福利就是股東分紅。議會就是董事會,董事長就是國家元首。傳統儒學則把國家看作一所學校,國家元首是校長,官員是老師,公民就是學生。校園由校長和老師管理、主導,學生可提出自己的訴求,但他們主要是受教群體。學校的最終目的是把學生教好,中國政府是教化匯合(不是利益聚合)的共同體。

毛澤東時代完成了保民任務,實現國家獨立,保障國家安全,人民不再受戰亂之苦。鄧小平時代的改革開放主要是養民、富民,生活條件得到改善。下一個30年應該解決教民問題,使中國人不只富、強,還要更文明。當然,用什麼內容來教導人民也是關鍵。文革時代也有教育,但是用民粹的方式,這有問題。我們如果能用孝悌敦信仁義禮智的傳統文化來教民,效果會更好。

史:古代科舉是教民的可行機制嗎?

齊:是。科舉制有引領價值的作用。大家嚮往「詩書傳家」,子孫讀書、中舉、做官,光耀門楣。科舉不只是官員的選拔過程,它也讓民眾重視子女教育,直到今天全球華人仍受這種文化基因的影響。而且科舉選拔出來的官員比之純粹的技術官僚更能教化百姓。

輔助教化的另一途徑是司法,古人所說「明刑弼教」就是此意。社會上總有人不服教化,國家只好用法律制裁他。司法是輔助教化的重要手段,好的司法判決同樣可引領社會價值,讓百姓明是非,知道該為和不該為,進而產生明確的價值判斷標準,可惜我們現在的法律有時並不能體現這種功能。

史:現代法律、禮儀、規則無法反映中國的文明價值?

齊:我們近代接受西方法制觀之後,法律和道德似乎截然劃分,關聯不大。老百姓常認為司法不公,不公來自(體現西方正義觀)的法律和人民心理對正義的期待有距離。比如西方反對死刑,但中國仍未廢死。中國法律界、法學界很多人主張廢除死刑,和西方接軌,他們甚至覺得廢死是文明的標誌。但普通百姓九成以上是反對廢死的,他們的心理認知是傳統的,異於接受西方教育的知識分子。在中國人看來,殺人償命、欠債還錢,天經地義。中國人對天的理解跟西方基督教對上帝的認知不同。我們的天有生殺之權,春夏萬物滋長,秋冬有肅殺之氣,當一個人殺其他人,作惡多端,他已經自棄於人類,法律殺他是替天行道,何錯之有?

另外,禮樂也是教民的手段。傳統禮樂儀式都含有教化功能,比如冠禮、婚禮及喪禮、祭禮,中國古稱「衣冠上國,禮儀之邦」,但現代這些禮儀都太簡約了,而且有大幅西化的傾向。

共產黨跟墨家很像,他們都是艱苦奮鬥的組織,具有高度組織性和紀律性。墨家反對禮樂文明,認為太浪費,共產黨也主張節約。但我覺得在禮儀上面,我們不能太節約,因為這是必要的教化。我們現在也在慢慢地恢復古代禮儀,比如每年在9月30日向人民英雄紀念碑敬獻花籃,這是新增的禮儀,我們應如何紀念革命先烈?這些都還沒形成固定禮儀,需要新時代的人來創造,進行新的制禮作樂。又如現代的婚喪禮儀應如何安排?公務員的喪假只有三天,這合乎人情嗎?我覺得儒家在這方面樹立了很多典型,足以借鑑、參考。

前一陣疫情升溫,有個護士的母親去世了,由於她在抗疫前線無法奔喪,媒體報導她移孝作忠。我覺得這不是好的教化,因為抗疫不少她一個護士,她應該去盡孝道。媒體這種宣傳會催生一種虛偽的道德。儒家的道德教化都非常平易,孝悌為人之本,求忠臣於孝子之門。所以禮樂教化首先是家庭倫理的復活,我們不能用國家倫理壓制家庭倫理。今天若要恢復禮樂文明,我們可能要找回原本的傳統價值。我覺得重新制禮作樂,通過儀禮對社會進行教化,它的效果可能更細緻,更有效。子曰:「移風易俗,莫善於樂。安上治民,莫善於禮。」

史:請您比較港、澳、臺和大陸的政治體制,孰優孰劣?

齊:臺灣現行憲法是在大陸時期1947年制定的,起草者是張君勱。孫中山原始的憲政構想是五權憲法──行政、立法、司法、考試、監察,但他的五權被張君勱按美國標準做了三權化的處理,考試、監察兩權被虛化。直到今天,臺灣體制的考試院和監察院都很弱。孫先生當年所以加上考試權和監察權,就是要調和中西方的政治思想和政治制度。考試權借鑑中國傳統的科舉制,官員選拔不是藉由票選方式,而是透過國家考試。監察權借鑑傳統的御史台、都察院等監察系統,異於西方體制由議會負責彈劾、監察。五權思想未被鞏固,很可惜。另外,從李登輝時代開始的憲政改革,一方面想推動本土化和臺獨;另一方面在制度架構上,取法美國。孫先生具有創造性的五權思想被後人拋棄不說,臺灣的憲改更是越改越亂。

臺灣的民主選舉也非常簡陋,比如「總統」選舉採相對多數,陳水扁首次競選時,就是藉著藍營分裂,以不到四成的選票當選,這種選制不合理。如按照法國的兩輪選舉、絕對多數制,當年當選的會是宋楚瑜,也就不會有後來八年的臺獨當政。臺灣制度有很多漏洞,導致政治人物常在應付選舉、討好選民,從事投機性舉措。臺灣經驗給我們最大的教訓就是:大陸千萬不能搞民主化。臺灣搞了民主,都造成嚴重的黨派及族群分裂,何況大陸如此大的政治體如果實施民主選舉,屆時不只會族群對立,國家也會分裂。

香港體制最大的問題就是它的分裂性。因為香港體制(包括《基本法》)的制定,都是在中國國力還弱的上世紀80年代,談判過程做了很多妥協和退讓。現行香港體制容許英國人進行境外長臂管轄,司法系統中大部分是外籍法官,他們遵循的是英國判例,不是《中華人民共和國憲法》,也不是遵從全國人大的決定。香港的大學教育大多仍以英語為教學語言,包括香港中文大學也不用中文。所以教育、司法成為境外英國人統治香港的重要手段。香港行政長官雖由中央任命,但香港整個政治體制是分裂的,立法會、司法部門跟行政長官之間的政治忠誠是分歧的。香港體制最大的問題源自當初制定《基本法》時,未考慮去殖民化的工程。當然這跟末任港督彭定康為香港埋下炸彈有關,導致今天香港體制仍有多處需要磨合。中央制定《港區國安法》就是希望藉此機會重新完善香港的機制。現在很多人都在討論「一國兩制」50年不變的承諾到期後,是否繼續的問題。我覺得即便繼續「一國兩制」,香港的體制改革仍不可免。去殖民化的工作必須徹底完成,否則香港體制永遠存在「中國表面統治」和「英國人不在場統治」之間的衝突,永無寧日。

兩岸三地體制 大陸優於臺港

如前所述,大陸體制在保民、養民上做得不錯,雖然我們還需要解決共同富裕和貧富分化的問題。但我們在教民上落後較多,甚至還沒提上政治議程。但是總體上我認為我們可以依托現有的體制做轉化性的改革。

以憲政為例,儒家的政治思想有助於我們進行憲政思考。例如西方實行立法、行政、司法的三權分立,我們可以反問:為什麼是三權,不是五權?為什麼三權是立法、行政、司法,不是其他權?我研究中國政治制度史時發現,從秦到元,中國歷史上有多次的三權分立,而三權分立卻有不同版本,如軍事權、行政權、監察權、財政權。

有學者指出西方的三權模式是職能分工,中國傳統的三權則是流程分工,像唐朝的三省制度。到了元朝,樞密院是最高軍事部門,御史台是監察部門,中書省是行政部門,也是三權,可見三權存有不同的模式。今天共產黨的體制裡,在全國人民代表大會之下,國務院是行政權,最高法院是司法權,最高檢察院是檢察權,國家監察委員會是監察權,中央軍事委員會是軍事權,這就是五權。

中國的權力分工需突破西方三權分立的版本,要立足於我們自己的傳統和現實,而這個制度設計不是要把現有體制全部推翻,然後在一張白紙上畫圖,那樣的變動成本太高了。改革不是徹底顛覆,而是新舊混合,慢慢調適。我覺得現在的大陸體制可以慢慢地被導向儒家憲政的道路邁進,黨和儒家的合作是可能實現的。我們可在尊重共產黨領導的憲法格局下,進行有益的補充,而不是篡黨奪權。我們的目標都是為了中國人民,只要人民在政治體系中能享有保民、養民、教民的權益,那麼由誰執政並不重要,成功不必在我!

共產黨和儒家背後的政治文化裡,都有大公無私的想法,就像《禮記.禮運》所說的:「天下為公」。儒家和共產黨具有共同的政治目標和理念。從現有機制來說,我們已經完成了部分目標,後面的目標更可以攜手並進。中國大陸的體制當然需要改革,但改革不能陷入西方制度的陷阱,臺灣已是前車之鑑。

中國的改革不能照搬別人的制度,必須由我們發揮民族智慧去創新。我提出〈儒家三民主義〉便是希望能為制度設計提供一個視角,思考如何把保民、養民、教民等任務落實為制度與組織。現在我們的保民機關主要就是中央軍委;養民機關就是國務院;但我們沒有教民機構,教育部、文化部只是部級單位,不是和中央軍委、國務院平級的單位。我們需要制度化的設計,把重視教民的思想落實到制度上。

信言不美,美言不信:民本與民主之別

任何政治制度一定得和政治文化及政治心理相匹配,外來制度的移植都會遭受排斥,只有本土生成的制度才更具生命力。我希望通過三民主義──保民、養民及教民的思維,重新找回我們的文化自信。近一百多年來,中國從器物不如人,到制度不如人,再到文化不如人,一步步陷入深邃的民族自卑之中。好在今天我們總算一步一步找回了自信,經過一百多年的建設,我們現在要再次崛起,再次復興。這時我們如果還一味地膜拜別人的制度和理念,靠移植西方制度解決中國問題,這將是很幼稚、危險的。

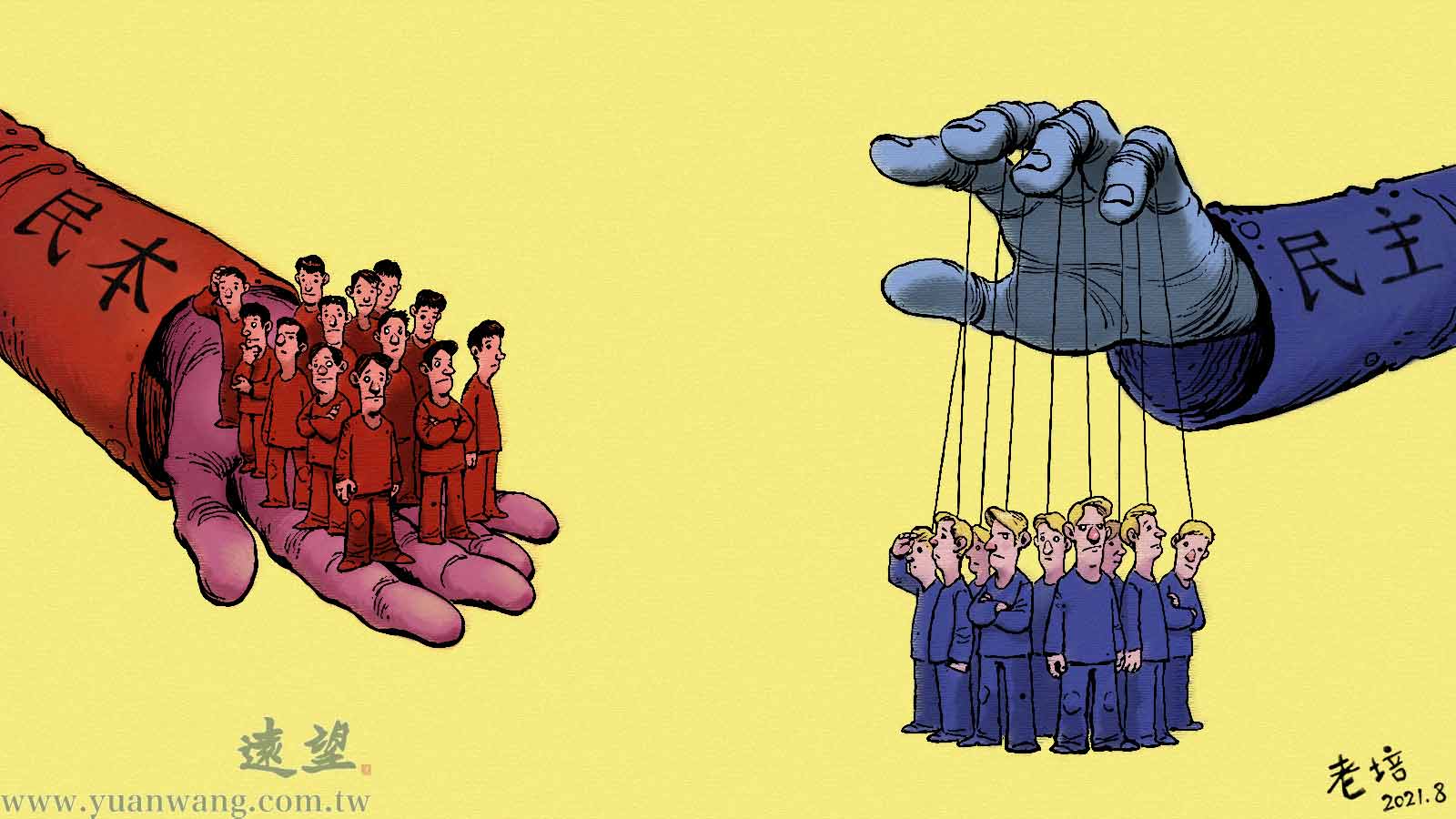

我們可以統稱「保民、養民、教民」為民本主義。民本主義跟西方民主的最大差別在哪裡呢?老子說:「信言不美,美言不信。」民主是美麗的謊言,它許諾人民當家作主,自己決定自己的命運,但這些都無法落實。相對來說,民本主義更誠實一點。一個社會永遠都有先知先覺,也有後知後覺;有賢能,有平庸。先知覺後知,先覺覺後覺,賢能帶領庶民,這是任何社會都無法避免的政治結構。

民主具體落實的情況只有兩種,一是代議制,一是民粹政治。米爾(John Stuart Mill)在《代議制政府》裡寫得很清楚,代議制是對民主的改造,因為最早、最原始的民主一定是在一個小的城邦國家實施,大國不適合實施民主制度。代議制就是把民主轉化後,從人群當中選拔優秀者擔任議員,替人民做主。代議制其實也是菁英體制,它只不過是用一個謊言來包裝菁英政體。當然,民主制如果偏離菁英代議制,它就可能墮落到另一個極端,也就是民粹主義。民主和民粹的差異在於,民主代議制是人民被政客忽悠、欺騙,通過投票把權力委託給政客;民粹主義就是人民不相信政客,直接行使人民的權利而造成天下大亂。

「天有、君治、民享」優於「民有、民治、民享」

民本主義沒對人民撒謊,沒給人民僭越的期望,它會講明人民的本分以及賢能者的職責。君子和小人的社會職責是不同的,這裡的小人並無貶意,是指相對於君子的普通庶民。《荀子‧王制》所謂「君者,善群也」,善於領導群體的就是君子。西方民主政治推崇的「民有、民治、民享」,其實是無法落實的美言。中國政治如果和西方做個對照,我把它總結為:「天有、君治、民享。」所謂「天有」,即我們的政治主權不在百姓身上,也不在皇帝、總統手裡,是在老天爺手中。老天爺沒把主權配屬任何人,祂只是給人間的統治者代理權,也就是治權。所以即便貴為皇帝,他若幹得好就繼續幹,若幹不好老天會換人、撤職。「天有」就是公有,表示主權是屬於所有人類,但由老天爺替我們掌管。前述所有人類既包括過去、逝去者,含我們的祖先,也包括未出生者,即我們的子孫後代。(現代西方民主政治所稱的人民主權,其實只涵蓋現在活著的「這批員工」,他們可以投票,但死者和未來人也無法投票,所以西方政治的人民主權頂多只是共有,不是公有。)中國政治的公有才是真正的大公無私,主權高懸在那裡,不屬於任何特定的人。

「君治」是由君子來治理,君子是一個菁英群體。「君治」也是代議制即替人民做主,但它是通過科舉選拔菁英,西方代議制通過選舉產生菁英。科舉選拔的菁英比選舉選拔的菁英更優秀,因為科舉更公平。科舉實行了一千三百多年,足以表明這個制度的生命力與優異性。西方民主的選舉頂多只有兩百多年歷史,它能持續一千三百年嗎?

「民享」指政治治理的目標必須落實為民本,政治權力雖由菁英掌握,但菁英為天下人服務,不能濫權為小集團謀私。中國人相信有一群人確實可做到大公無私,但西方總覺得人性是自私的,掌了權就會為自己的階級謀私。

正是由於對人性的悲觀、階級政治的偏見,西方政治體制也不會致力於培養一群大公無私的政治菁英,因為選舉政治沒辦法做這種事,選舉政治必須牢抓選民心理,極力討好選民,所以西方政治機制無法培養大公無私的政治菁英,也就無法實現中國的制度設計和理想。

「天有、君治、民享」是中國人獨有的政治思維、政治理想,它比西方以投票為主軸的那套殘缺、片面的政治模式更適合中國,更有利於中國政治品質的提升,也更有利於保障「保民、養民、教民」的全面落實。