二十世紀末葉以來,由於中國穩步而快速的發展,美國朝野上下乃提出所謂的「中國威脅論」。知名國際關係和外交政策學者、哈佛大學教授格雷厄姆.艾利森(Graham Allison)在2015年9月的《大西洋月刊》(The Atlantic)上,發表了題為《修昔底德陷阱:美國和中國正在走向戰爭?》(The Thucydides’ Trap: Are the U.S. and China Headed for War?)的文章,指出快速崛起的中國必將衝擊美國主導的國際秩序。2017年,他在新書《注定一戰:美國和中國能否逃脫修昔底德陷阱?》(Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap)中,更詳盡闡述並分析了這一觀點。他表示,如果美國不及時拿出全面應對方案,不做出重大戰略調整,美中極有可能爆發災難性的衝突。

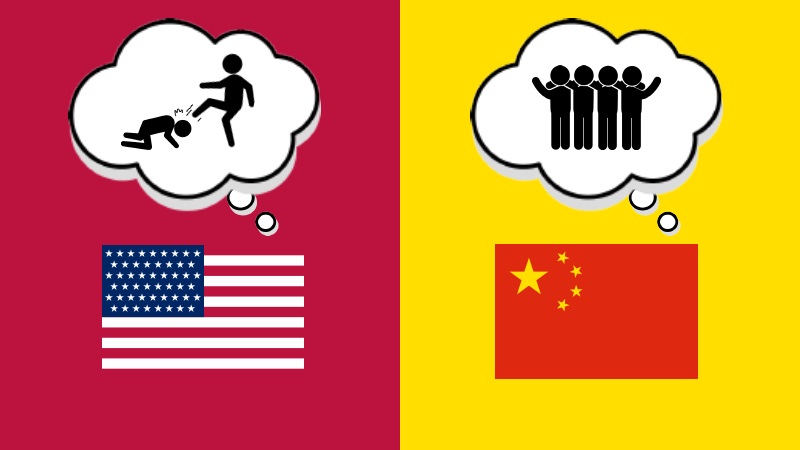

霸道西方 臥榻之旁不容他人酣睡

艾利森表示,當一個新興大國在崛起過程中,慢慢發現自己越來越強大,自身的利益越來越重要,同時也需要更大的影響力和話語權後,自然會覺得現行的體系對自身的發展是一種束縛,故而希望擺脫此種束縛。而對於現有的大國來說,則會對這一發展狀況感到緊張,認為自己的地位受到挑戰,所以必須採取行動以抑制新興國家的崛起。「修昔底德陷阱」理論的建構,就是建立在這種霸權鬥爭的認知基礎上,其理論的原型正是根據希臘史家修昔底德(Thucydides,456-396 BC)對雅典和斯巴達戰爭真正不可避免原因的論述:「雅典勢力的增長,和從而引起的斯巴達的恐懼。」

艾利森認為冷戰結束後,美國並沒有拿出一套像當年應對蘇聯那樣的全方位策略,去應對中國的崛起。他說:「1991年冷戰結束,我們(美國)以勝利者自居,我們認為這是歷史的終結,或者是以規則為基礎的國際秩序的最終勝利,它包括民主制度和市場經濟。但我們並沒有對當時的局勢進行戰略再評估,因為一個具有五千年文明史、越來越強大的中國,是不會滿足於由美國主導的國際秩序的。」艾利森更進一步指出了美中兩國的實力對比,在1980年以後的三十多年裡發生了巨大變化。二戰剛剛結束時,美國經濟在全球市場中所占比例約50%,1980年時下降至22%。在中國經濟自1980年代改革開放騰飛以來,美國經濟在全球市場中的占比,進一步下滑到2016年的16%;而中國則從1980年的2%,上升到2016年的18%。中國的飛速崛起給二戰後美國所建立並主導的國際秩序,構成了嚴重挑戰。因此,他認為用「修昔底德陷阱」可以很好地解釋美中兩國在朝鮮、南中國海以及經貿等地區和問題上的較量實況。

其實不只他持這樣的觀點,如保羅.甘迺迪(Paul Kennedy)和約翰.米爾斯海默(John Mearsheimer)等國際關係理論及戰略研究學者,在總結近代以來西方主導的國際關係時,也都提出了國家經濟增長,將導致擴張、競爭、對抗、危機、衝突乃至戰爭等問題的出現。由於世界秩序的主導,歸根結底取決於國家間實力的對比;因此,自西方本位主義的觀點上立論,他們對未來總是充滿了對中國的戒心。

一個極富創造力與吸引力的文明一旦形成一個中心,這個中心會產生強而有力的震盪,進而使其他文明的均衡受到挑戰,導致文明周邊的鄰人或鄰人的鄰人,逐漸被逼迫或被引誘而改變其既有的生活方式,甚至不得不借用外來的技術與思想,以適應或調整新的生活環境。這個當代美國著名史家威廉.麥克尼爾(William McNeill,1917-2016)所主張的「文明中心說」,既充分說明了近代西方文明的優越性,也具象的呈現了近代中國在現實世界面對西方霸權的困境與掙扎。

王道中國 天下為公 共存共榮

反觀中國,《論語》曰:「四海之內,皆兄弟也」,《禮記》〈禮運.大同篇〉又云:「大道之行也,天下為公。」中國人自古就提出世界大同的理想,類似「天下一家」(We are family.)的口號,早就在「入華夏則華夏之」的文化融合中,劍及履及地實踐開來。在中華文化發展的過程中,尊重的是文化的優越與差異性,而非其優先與獨霸性,這已成為其傳承與傳統的一個重要部分。誠然,個別文明固然有強弱之分,但卻並不必然非要鬥個高下,故中國人在發展的同時強調和平與融合。即使不得不衝突,也以不戰為上,此即《孫子》所謂「百戰百勝,非善之善者也;不戰而屈人之兵,善之善者也」,故「上兵伐謀,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。」雖「忘戰必危」,但「好戰必亡」(《司馬法》)。人極其渺小,眾生無論各色人種,都可各自平等地面對宇宙萬有之浩瀚無涯,沒有必要鬥到你死我活。

「以史為鑑,鑑往知來」,是中國重要的史學傳統之一;修昔底德在著作中,指出歷史具有垂訓和教育的功能,故其史著亦是西方「範例歷史學」的開創者,具有拿起歷史的火炬,引導人類在摸索中前進的意義。以美國為首的西方國家至今仍以古典希臘為師,那我們就以此為起點比較中西方對歷史認知的差異,藉以明瞭當代西方在歷史基礎上看待問題的特質。

一、中西對歷史重要性的認知有別

(一)輕視歷史的西方 由重視哲學轉向重視科學與科技

希臘的哲學、羅馬的法律與基督教,號稱是西方文明的三大柱石,對人類文明的進展尤其是近代西方文明的發皇,有著莫大的貢獻。希臘哲學(philosophia) 是一門追索生命意義的真理之學,又稱愛智(love of wisdom)之學;即使對科學討論與探究,也是建立在形上學(metaphysics)、知識論(epistemology)與本體論(ontology)的基礎上,試圖探討宇宙萬象的原理原則,故其本質是「科學的哲學」(philosophy of science),與西方在科學革命後的科學與科技發展完全不同。因此,廣為後人所通曉的希臘聖(學)人,不是哲學家就是數學家;至於希臘人的科技成就,後人則幾乎毫無所悉。

希臘哲學:由西方文明柱石轉趨衰落

自西元前七至西元五世紀,希臘哲學科學的原創性發展逐漸衰落,希臘的學術重鎮也自伊奧尼亞(Ionia),轉移到雅典城邦。此後的百年間,希臘的學風則自形上真理和宇宙原理的探究,轉向人間社會中諸般問題的論辯;倫理學成為哲學領域的顯學。在此一時期內,詭辯學派(Sophists)獨領希臘學術文化潮流之風騷,而該派的主要立論可藉由其宗師普羅達哥拉斯(Protagoras, 490-420BC)的名言,演繹出「人是衡量一切事務的準繩」(Man is the measure of all things.)觀點。至於普羅達格拉斯本人,也不承認有所謂超越性真理的存在;他強調每個人所認定的觀點,都只是個人標準下的產物,不是放諸四海而皆準的觀念。「事實」僅是相對的存在,看法與評價會因人而異,世上絕無普遍永恆的真理。因此,詭辯學派抱持的是個人主義(individualism)與相對主義(relativism)的文化觀。政治、歷史、文法、邏輯與修辭學等各類知識,都是詭辯學家們藉以表現自我、說服他人乃至揚名立萬的工具;歷史學原本就不是古典希臘的顯學,更不是古希臘文明的本體之學。

在「基督教共和國」領政的西方的中古時期(476-1453 AD),則是一個以基督教為中心的信仰時代,神學或稱經院哲學才是體現真理的顯學。文藝復興至科學革命後的西方,則是以物理學為基礎所建構的「大機械宇宙觀」,成為日後影響人們深遠的主要思想。其內涵視宇宙太陽系是由物質微粒所構成,也可以當成是一套機械裝置來看待,其運動一如一座運轉和諧的機器,根據確定的普遍規律來運行。這種「機械論」的觀點,無疑否定並排除了「上帝存在的必要性」,並為日後去宗教化的權威奠定了基礎。

在18世紀上半葉,歐洲知識界出現了一股對基督教與形上學批判的浪潮。以洛克(John Locke,1632-1704 )和休姆(David Hume,1711-1776 )等英國經驗主義者為首,在哲學問題上,自認識力、理解力的角度提出批判;指出形上學不是人類理性所能探討認識得了的,人所能認知的只有經驗或現象世界,現象之外則一無所知。這種以認知主體與自我中心所發展的思想,其實已明示了對形上學的否定。在法國以伏爾泰(Voltaire,1694 - 1778)、孟德斯鳩(Montesquieu,1689-1755)等啟蒙運動健將為代表的文化唯理主義者(cultural rationalism),則視「理性」為一種天生本然(nature)的智力,認為人類藉著智力可以發現真理,而且只有當真理得以發現,世間才有真正的確定性可言。換句話說,這是一種工具性的理性觀,著眼於外在知識與真相的獲得;此時的理性已經不是真理本身,而是被當作一種力量或作用力來看待。此外,這些文化唯理主義者大都也是自然神論(Deism)的支持者。自然神論者雖然承認在宇宙間,存有一個創造世界且至高無上的神,但否認神對祂所創造的世界,擁有支配性、奇蹟以及一切超自然的啟示。自然神論者攻擊基督教和封建制度,反對嚴苛的神學以及一切桎梏人心的事物與觀念;他們可以說是介於有神論和無神論間的過度者。

18世紀中葉,物質(唯物)主義繼自然神論之後,逐漸盛行並成為法國哲學發展中重要的一環。物質主義者深受「大機械宇宙觀」與「心物二元論」的影響;在笛卡爾(René Descartes,1596-1650)二元論中「物」的機械論式的自然觀,尤其是法國激進無神論與物質主義者的圭臬,其中拉.美特利(Julien Offray de La Mettrie, 1709-1751)就是一個典型的代表。機械意指有固定結構,而「物」指著眼於形體、尺寸和運動,其所重視者乃量化的分析與計算,不考慮第一因,當然也就不會對終極根源問題做討論。在專著《人是機器》一書中,他根據心理學與解剖學的研究成果,堅信人只是自然世界中物質構成的一部分。既然宇宙自然都是由物質所組成,故而人、動物與植物,也都是由物質結構組成;彼此無分高下,只有量的區別而已。

19世紀迄今之西方現代思想,受到幾項研究成果與觀念的重要影響。首先,因物理學中相對論和量子論的提出,加上在天文學在精密儀器的輔助下,海森堡(Werner Heisenberg,1901-1976 )「測不準原理」的提出,使傳統大機械宇宙觀機械式決定性的法則,轉而為統計的計算或機緣的法則所代替。邏輯實證論者石里克(M. Schilik)、卡納普(R. Carnap)及魏斯曼(F. Waismann)等人,深受現代物理學的影響,並將之與數學與邏輯學相結合,藉以討論認識論的問題。他們力求方法上的精準性,指出知識的來源並非源於個人主觀的感覺經驗,而是客觀的實驗、實證與分析。邏輯實證論者否定形上學的存在,認為「上帝」、「實體」、「真理」等觀念,都是毫無意義的問題;甚至,認為應取消哲學這一概念及學科,代之以「統一科學」或「物理主義」之名。這其實是一種新形式的物質主義的論調,認為世上的一切都不外乎物理現象,因而一切命題都可以借助物理語言來陳述。換言之,物理語言能為全部經驗科學服務,包括一切的自然和社會科學。這種以科學意識形態做為西方現代文化的核心基礎,雖然具有統攬一切知識的氣勢,但也使哲學淪為科學的婢女。

西方哲學淪為科學的婢女

其次,1850-1860年間歐洲提出了「達爾文主義」,主張物競天擇、適者生存、用進廢退的進化與進步觀,配合資本主義的經濟發展與工業革命的技術演進,逐漸發展出一種新的價值標準。既然人類的起源來自於物種的進化,醫學的猛進也宣告了人死不得復生的事實;這無疑控訴了耶穌基督「死後復活」的謊言,也宣告了宗教的死亡。而隨著工業化的快速發展,19世紀下半葉的歐洲,大型工廠、學校、醫院、監獄、軍營和運動場應運而生,這預示了群眾社會的出現。爾後,因有機化學、電流、電腦與系統學等新科技的發展,所謂科技所涵蓋的意義,已經不只限於新產品的開發,而是包含了研發、製造、行銷、組織與管理的各個範圍,構成一個關係龐大的科層組織網絡。配合大眾傳播與商業商品化的快速推動,催生了法蘭克福學派(the Frankfurt School)積極批判的「大眾文化」。

科技的普及與傳媒的深入人心,使操縱的少數人能把大多數人當成宰制的對象。為了商業利潤的考量,並取悅迎合大眾的趣味,文化創作也越趨庸俗化。增加消費刺激生產的市場關係,是推動流行、主導風尚的那隻看不見的手。規格化、形式化、商品化、機械化與庸俗化的品味,使原本生活在工商業都會中疏離感倍增的個人,心靈淪入膚淺、平板、追求感官刺激的狀態,並逐漸喪失欣賞高貴美感的審美能力。生活與工作的枯燥與壓力,也使人不想、不願、也不能用心在一些需時常久的追索上,更遑論直指本心地反省與體悟。匆匆忙忙、速食與平板化,已成為現代人「完全整合了的一種生活方式」。

西方科技文明使人作繭自縛

上述這些發展都說明了一個現象,這個強勢的西方文明在絕對主宰了當今世界的狀況下,也使萬物之靈的人類在自己建構的文明內,已然作繭自縛,物化並墮化成一個組織體系中的螺絲釘。另一方面,又由於科技研發的突飛猛進,益使人對外在客觀世界的掌控越為精準與確實,無形中更落實了啟蒙運動以來,「人類中心主義」的自得與自大。而這種人的自得與自大,正是造成人類生態破壞、心靈迷惘、道德迷失與文化失衡的真正根源。

在倒因為果哲學淪為科學的婢女之時,也正是西方學科知識越趨分化與專業化之際,經濟、政治、歷史、社會與心理學等人文社會學科,快速地自哲學母體中分離出來,做為專門知識與學科並自成體系。

(二)在中國 歷史是問學篤行之本

常言道中華民族是一個歷史的民族,中國是一個歷史的國度。的確,中國不但是世界上歷史遞演傳承保存最完備的國家,也是中華民族文化發展之根源。

就歷史學的發展特點而言,則有以下三點:1. 悠久:自黃帝傳說以來約有四千六百餘年。2. 無間斷:自周共和行政以下,明確有年可稽;自魯隱公元年以下,明白有月日可詳。3. 詳密:自史書體裁而言,主要有三,編年、紀傳與記事本末,其他類別亦不勝枚舉。此外,中國自古以來就有史官的設置;劉知幾《史通》中稱:「史官之作肇自黃帝,備於周室。」之後,有專門負責記錄起居注的史官,專門編纂前代王朝歷史的史官;歷代史家輩出折射出學術思想的良知與清明。唐代開始創設國史館與翰林院,爾後,歷代國史館專務修前朝歷史,而翰林院雖然在各個朝代的作用不同,但翰林學士則得以「達則兼濟天下」的胸懷參與朝政,兩者皆成為傳承文化的人才養成之所。

清朝史家章學誠著《文史通義》一書,他指出「三代學術,知有史而不知有經。」至於《六經》乃皆「先王得位行道,經緯世宙之跡」,故而揭示「六經皆史」之說。史學在中國乃指探本求源之學,亦是形上本體之學,是故歷史與哲學亦常並稱為歷史哲學。

有了歷史這個問學篤行的根本,中國可以使用、駕馭科技,但不被科技迷惑、綁架。中國人從歷史長河擷取智慧,不會以物質、技術的興衰決定自己的方向。(待續)