2017是香港回歸20週年,關於一國兩制與基本法的紀念活動與會議布場絡繹不絕,從官方到民間均試圖找尋出這一實驗性憲制的更多制度奧妙。客觀而言,回歸20年之一國兩制實踐大體成功,香港的繁榮穩定與高度自治得到基本保障,但香港社會的過度政治化與結構性撕裂也是事實,從占中運動、旺角暴亂到港獨宣誓,一國兩制內部的「一國」之主權、安全與發展利益遭遇到回歸以來日益嚴峻的精神與政治挑戰。從基本法上的國家期待來看,事關國家安全的23條立法未能完成,事關香港青年國家認同的國民教育未能推行,事關香港普選與國家治理實驗的政改未能闖關,事關兩地合理融合互動的「一地兩檢」仍在遭受立法會「拉布」之禍與反對派無理抵制(編按:一地兩檢指兩個國家,或一個國家內採取邊境管制的兩個地區,設立共同的邊境管制安排措施。今年11月,香港政府與內地簽署協議,以「租賃」方式,安排香港的西九龍高鐵站,作為內地與香港特區間一地兩檢的「口岸」。香港的反對派認為大陸此作法違反一國兩制,將不同於特區的內地法律,延伸到香港區域內)。陳端洪教授曾將這一系列衝突現象歸因為一國兩制內在的「對峙」邏輯,但這一憲制框架同樣內含了「整合」邏輯,從整體看是一種符合歷史辯證法的法權結構。「50年」的變與不變,正是「一國」與「兩制」的互動融合過程。大體而言,回歸之後的20年側重「對峙」,但主要的對抗性議題與政治能量已然釋放,這就隱含著未來30年的「整合」主題,而依法治港與經濟融合正提供了「兩制」面向「一國」的精神與制度之歸航路線。一國兩制的成果清單與問題清單都是這一憲制運行中的正常現象,需要我們在回歸20年之際的「中期時刻」進行細緻的檢討,以便更好地出發。

「借來的時間,借來的歷史」,梁美芬博士在其著作《香港基本法:從理論到實踐》「後記」中引述的香港定位,恰恰是理解一國兩制與香港基本法之憲制創造與實踐複雜性的絕佳入口。1842-1997,對大陸中國而言是以「反帝反封建」為主導歷史意識的現代化過程,其中包含了落後挨打的百年屈辱和愛國主義的犧牲凝聚,一個超大規模的現代中國命運共同體,歷經艱難困苦基本打造完成。但對於香港而言,儘管有援助內地革命、接納歷史性難民的經驗,其主體歷史卻是緊密追隨大英帝國的全球化、普通法治理及逐步成就為世界貿易中心。「借來」的隱喻似乎有某種僥倖,但在基督教文化中卻有著神聖的命運選擇感,而1997回歸在香港人的精神深處引發的,絕不僅僅是宏大敘事層面的「回歸祖國」與開啟新命運,而是一種艱難的命運調適和對陌生祖國的重新理解與精神掙扎。「主權回歸」與「人心未歸」的兩相對照與落差,即便在2017回歸20年之際依然鮮明可辨。呂大樂教授對香港人的這種精神困頓深有體悟,認為「時至今日,經歷了30多年(由中英談判至今)的政治過渡,香港人始終仍未發展出一套站立於『一國兩制』基礎之上的香港論述。」

2016年初,香港公民黨發表《十年宣言》,以玫瑰色歷史記憶與戀殖傾向,徹底展現香港反對派菁英對「借來」之時光與歷史的內在認同與流連。這種背靠殖民史的命運理解、悲情渲染與政治抗爭,成為香港民主運動的背景性規範。這些來自歷史與政治層面的香港社會精神因素,逐步緊密地構成了對一國兩制與基本法之國家主權、安全與發展利益的規範性排斥。即便香港經歷了回歸時刻的「法律適應化」及回歸後的內在法律整合,但香港普通法依然大體掌握著基本法法理學的日常解釋權與香港法治社會的定義權。(編按:普通法系又稱英美法系,起源於英國,並隨著英國的殖民擴張,傳播到世界各地,成為目前世界上最普遍使用的法律體系。普通法的特性在於重視由判例構成的約束力。香港在一國兩制和《基本法》的保障下,保留了其受英國殖民影響下的普通法傳統。如香港《基本法》第8條規定「香港原有法律,即普通法、衡平法、條例、附屬立法和習慣法,除同本法相抵觸或經香港特別行政區的立法機關作出修改者外,予以保留。」)

撇開主權回歸與一國兩制的宏大敘事,我們赫然發現,香港依然是一個嚴密的普通法社會,一個延聘「外籍法官」、適用普通法地區判例以及在法理體系上努力與西方保持一致的高度自治型社會。這種「法治」上的高度自治儘管有著基本法上的明確授權,但在其具體血肉和制度變遷意義上,卻有著某種系統的封閉性及背向國家的精神定位。因此,回歸就不僅僅是一個時刻,而是一個綿長的歷史過程,一個在主權交接儀式之外更加艱難和不確定的國家建構過程。梁美芬博士的《香港基本法》正好提供了一種以法律透視政治社會變遷的獨特視角與精到而專業的分析。

香港:文明衝突的憲制結晶

1997年,香港回歸,大英帝國的全球殖民體系劃上句號,參加回歸交接儀式的查爾斯王子在當天的日記中黯然神傷,慨嘆「這是帝國的末日」。對於「恢復行使主權」的中國而言,則是反帝反封建長期革命歷史任務的重要突破,是共產黨擔綱的現代國家建構的重大勝利。從象徵意義上,這也是「兩個帝國」綿長的近代史拉鋸戰的當代斷點。儘管各自套有民族國家的國際法外殼,但中英兩國因其歷史與文化抱負都稟有一顆「帝國的靈魂」。英國著名的殖民史專家法蘭克.韋爾許(Frank Welsh)在《香港史:從鴉片戰爭到殖民終結》一書中敏銳地指出香港是「兩個帝國」的「私生子」,「要想說明香港的發展,必須結合過去兩個世紀以來英國、歐洲大陸和中國的政治史,因為其他地方發生的事件決定性地影響著香港的發展進程。」從香港近現代史的前半段看,是大英帝國興起,中華帝國衰落,後半段則呈現出相反的歷史進程,而香港的命運就在兩個帝國的歷史起伏與文明衝突中綻放異彩。

但1997年大英帝國並未完全「撤退」,其文明與制度遺產長期作為香港社會的核心價值觀及有效制度因素而發揮作用。中國關於香港回歸的宏大歷史敘事與政治宣傳,甚至基本法的精心構造,都不可能取代香港既有的價值觀、生活方式及其制度體系,而只是在其上籠罩了一個主權性的法理與憲制頂層。

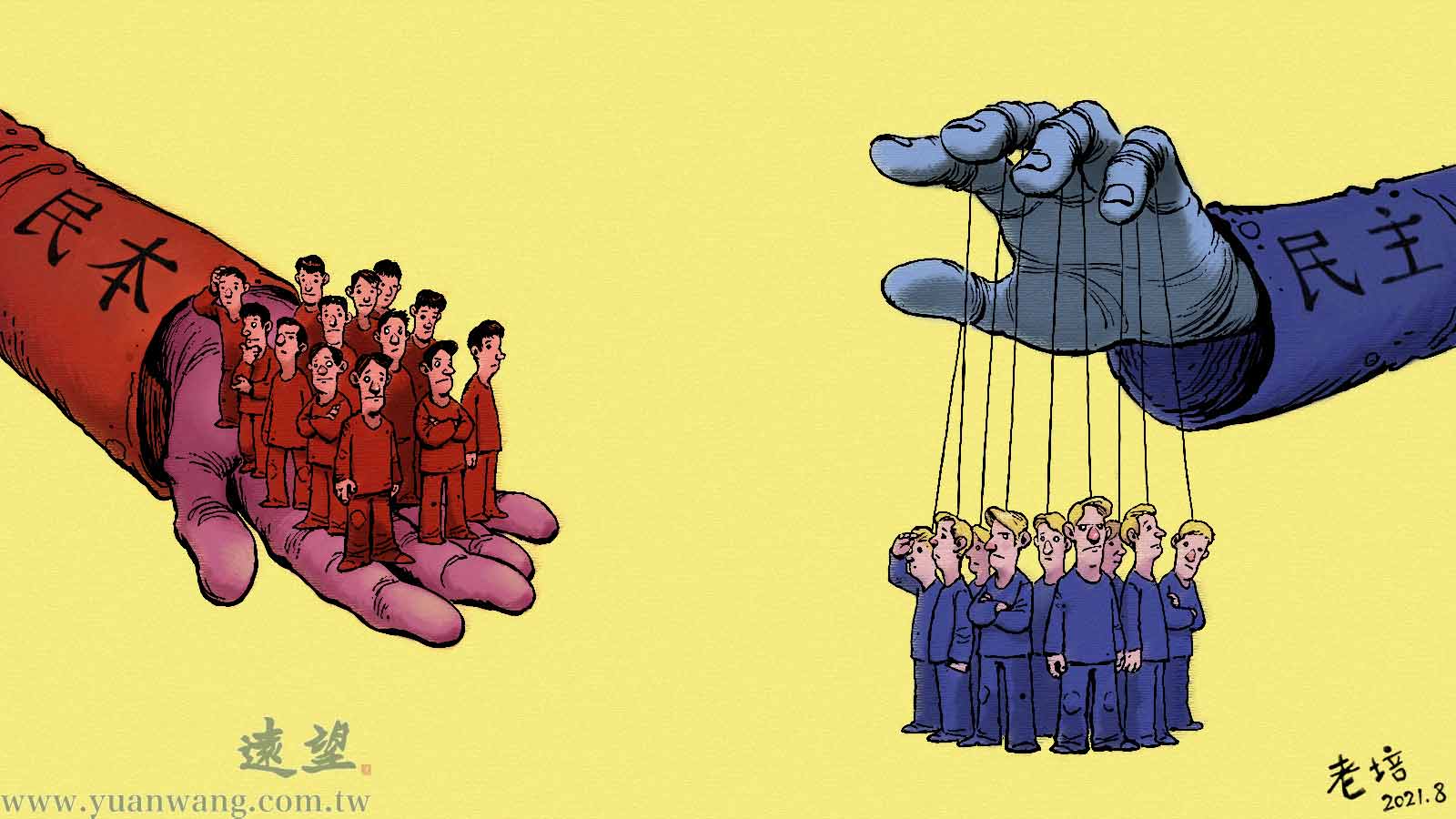

我們用「一國兩制」來描述這樣一個奇特的憲制秩序,兩制清晰而分明,甚至「井水不犯河水」,但「一國」在香港法律體系內部究竟具有何種法理意涵和制度效能,成為回歸以來長期懸而未決的重大議題。回歸以來的多層面衝突,均與「一國」在香港社會的模糊性有關,而基本法上的中央管治權如何有效且有機地植入並作用於香港自治法律體系及香港社會,成為中央治港無法迴避的憲制瓶頸。香港反對派對此亦深明利害,一方面全力推進基本法下的「雙普選」進程,另一方面嚴密戒備中央管治權尤其是人大釋法權的常態化行使,維護近乎「完全自治」的香港普通法體系。人大釋法權如何正當、有效地「嵌入」香港法律體系,成為香港法治變遷的分水嶺。這一關節非比尋常,甚至涉及「司法主權」之爭。強世功教授曾結合香港回歸早期的「吳嘉玲案」,討論過中央與香港法院之間的憲制權力競爭問題。當時雙方相互陌生,難有信任,香港終審法院以附屬判詞形式主張完全的違憲審查權,對中央主權進行戰略突擊和壓力測試,中央則以立法者姿態發表嚴正聲明及實施憲制反擊,維護一國兩制秩序中的主權權威。香港終審法院在稍後發生的「劉港榕案」中進行了適度的戰略收縮,承認了基本法上的中央主權,但這裡成了一個永久的憲制戰場,成了中央管治權與香港自治權的敏感結合部,每每觸動一國兩制在港實施的制度神經。(編按:1999年的「吳嘉玲案」是香港回歸後,中央首次以人大釋法方式,針對《基本法》第22條4款,和第24條關於香港居留權之疑義,裁示香港終審法院的判決不正確。而在同年年底的「劉港榕案」中,香港終審法院在判決中承認了人大釋法的效力和約束力,以及常委會的全面主動釋法權,不受《基本法》158條「由香港特別行政區終審法院請全國人民代表大會常務委員會對有關條款作出解釋」之限制。)梁美芬的《香港基本法》以法律人內部視角,精彩呈現了這一驚心動魄的憲制鬥爭歷史與場景細節。

香港基本法在港實施的20年,正是香港作為一個普通法社會緩慢啟動精神回歸的20年。2014年白皮書及2017年張德江委員長關於香港回歸20週年座談會的講話,構成了前後一致的官方總結,但僅有這一自上而下之官方詮釋是不夠的,一國兩制的全面理解與基本法的準確實施,還需要一種法律秩序內部的自我而平衡的理解。梁美芬博士作為香港法學教授、立法會議員、執業大律師及受教於兩地及成長成熟於比較法訓練下的職業法律人,將其始於1980年代末接觸香港基本法起草人士開始近30年的對一國兩制政策形成與基本法制定及實施的歷史與挑戰,加以法律人的編撰和詮釋。這種訴諸自身時代經驗的「法律史編撰學」本身,就是一種對香港與國家之平衡的愛。這種深切理解歷史而倍加珍惜基本法的平衡之愛,在香港法律界以及香港社會尤其是青年世代之中並不十分普遍。

當然,凡訴諸歷史必觸動感情,梁美芬博士對香港回歸20年的衝突與爭執,時時表現出一種痛惜之情,油然而生母性之特殊關愛的情愫,比如在後記中作者深情寫道:「回歸後,讓我們一齊努力,讓這個回到母體的小孩茁壯成長,有全域視野,有個人之處,與中國13億人民一起為中國創造奇蹟。」在全書的結語段落中,梁博士更是將中國憲法做為母法,基本法做為子法。這種倫理性比喻和期許的引入,使得本書就不僅僅是一部關於香港基本法的法理闡釋與案例評注類著作,更是一卷帶有濃厚中國人「家國情懷」的香港家書。這讓我想起自己在香港大學擔任訪問學者期間,與合作導師陳弘毅教授的交流體驗,陳教授對一國兩制與基本法同樣飽含感情,曾以「回歸多風雨,理想一起追」為標題,撰寫過富含歷史關懷的文章,並有「香港家書」系列專欄,動態記錄香港回歸的精神歷史。這種持中居正的香港法律人精神,真正切合了一國兩制的初衷與期待,宛如一縷清泉兀自奔流在回歸後此起彼伏、驚心動魄的法律衝突和政治對抗洪流之側。這種理性而內蘊同情的香港法律人精神,自然難以為決絕於政治對抗及奮發於港獨分離的泛民主派及青年本土派所理解和認同。

在此意義上,梁美芬博士結集出版的《香港基本法:從理論到實踐》一書,在回歸20年之際就具有了特別的基本法教育與觀念溝通橋梁的意義,也積極回應了1990年許崇德教授題詩相贈的「橋梁之約」。這本書從內容上看非常完整獨到,大體包含如下板塊:其一,基本法的歷史與概念,其中給出了理解香港基本法所必要的一國兩制政策形成背景、立法起草的原則與過程,以及關於比較憲法的某些關鍵性分類,比如憲法判例與憲法慣例,抽象憲法與具體憲法,不成文憲法與成文憲法,普通法與中國法等等;其二,基本法中涉及中央管治權的關鍵性制度及其法理,比如第五章討論的修改權,第九章討論的23條立法問題,第十章討論的政改問題;其三,以香港普通法為線索的基本法專題,幾乎囊括了回歸以來所有最為重大的憲制爭議和對基本法理解具有重大影響的基本權利案件,從涉及臨時立法會合法性的馬維騉案、與人大釋法有關的居港權系列案、與全國性法律在港實施有關的吳恭劭案、與行政立法關係有關的剪布案、與跨境司法協助有關的張子強案以及與終審法院提請釋法有關的剛果金案,到涉及香港基本法上特權與公共政策安排的原居民權益案、綜合援助之孔允明案和公務員待遇調整之劉國輝案。

梁博士討論基本法問題有一個非常好的比較法預設:香港基本法是普通法與中國法的制度結晶。確實,這正是一國兩制的憲制魅力所在,也是困惑與難解之所在,因為如果不能採取恰當的歷史理解與比較法視角,對香港基本法往往會做出偏於「一制」的片面理解,比如偏於國家本位的主權理解會對香港的高度自治權產生困惑甚至敵意,同樣偏於香港本位的普通法理解也會對基本法上的主權、安全與發展利益產生誤解甚至抵制。基本法是一國兩制的法律化,其憲制定位與制度設計吸收但又同時高於普通法和內地一般的國家法。作為一種對香港與國家互惠互利的特殊憲制安排,基本法事務在內地管理體制上屬中央直接掌控的專屬事務,通常非專責或非經授權的機構、部門或省分很難介入或享有話事權,其根本原因也在於基本法在憲制上的複雜性,以及該法律秩序內部多重默契的歷史淵源,不易為常人所透徹理解。基本法第22條的用意在於保護基本法制度及香港高度自治,免受國家非專責機構與省分的干預,但絕非排除中央專責機構的指導與監督,因為一國兩制內含了中央對香港高度自治權的憲制性保障責任。由此來看,2017特首選戰中候選人胡國興提出的「22條立法論」就是誤導性的,而關於「一地兩檢」爭議中反對派對第22條的解釋也是不能成立的。(編按:《基本法》第22條1款規定:「中央人民政府所屬各部門、各省、自治區、直轄市均不得干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務。」該法確立了一國兩制精神之法理基礎。)中央負責就必有其權力,而這些權力又必然帶有主權性質,這就打破了香港人慣常理解的普通法秩序。基本法所建構的憲制複合性與辯證性,除了要求中央和香港相互尊重兩制差異之外,還包含著「一國」對「兩制」的終極保障、塑造與變遷功能,而後者常常為香港社會所不察。最顯著的中央管治權塑造行為就是人大釋法,它提供了監督和矯正香港自治權內部失衡與「司法至上」之實施性偏差的憲制糾錯機制。(待續)