千年儒家書院 無數精英叱吒

本期封面圖片,為湖南長沙嶽麓書院大門。嶽麓書院始建於公元976年的宋初,昔與白鹿洞書院(江西廬山)、應天書院(河南商丘城南),以及嵩陽書院(河南嵩山南麓)或石鼓書院(湖南衡陽)對於前三者,一般較有共識。至於嵩陽書院或石鼓書院,南宋呂祖謙在《鹿洞書院記》採記前者;宋末馬端臨《文獻通考》的〈職官考〉與〈學校考〉則各採其一。1 ,並稱為中國「四大書院」,備受尊崇。目前則是我國現存規模最大、保存最好的書院建築群。

嶽麓書院全景俯瞰圖,左為實景(大門方向為↘),右為俯瞰全圖(大門方向為↙)。

跨進大門,這裡曾有南宋大儒朱熹自閩遠來,與本院山長張栻論辯《中庸》於亭台林澤之間,留下「朱張會講」而遠近絡繹於途的佳話。清末,嶽麓書院還成為培育拔擢陶澍、賀長齡、魏源等經世濟國之才,曾國藩、左宗棠、郭嵩燾等洋務運動領袖,譚嗣同、唐才常等維新變法志士,以及黃興、陳天華、蔡鍔等革命行動家的搖籃。從宋真宗御筆親書門額「嶽麓書院」四字,到清代康、乾相繼賜匾賜典,從宋代開啟「道林三百眾,書院一千徒」的盛況,到晚清「中興將相,十九湖湘」道林為佛道寺院。嶽麓山,自古為道教活動重鎮,晉以前已建有道觀;西晉以後佛寺進入,六朝至唐相繼建有道林寺、道林精舍。至嶽麓書院出現,嶽麓山始成儒釋道三家爭鳴的格局,故有釋道兩家「道林三百眾」而儒家「書院一千徒」的盛況。此處「道林三百眾,書院一千徒」與「中興將相,十九湖湘」,都來自湖南地方歌謠和諺語。2 的氣勢磅礡,在在顯見這座千年書院對湖南士人的影響力,以及其一代代俊傑對整個中國於教育文化思想學術發展、乃至國運走向的引領作用。

從藏書到育才 由中土及東亞

西漢景帝時,蜀郡太守文翁創設「石室精舍」(在今成都市石室中學校址),教育並拔舉郡中才學,後經漢武帝推而廣之,成為中國地方官學的濫觴。

中國書院的萌芽,精神上亦可追溯到漢代聚徒講學的私家「精廬」「精舍」。但就像西方文藝復興,中國書院更直接的淵源,還來自書籍出版所促動的一連串發展,只是時間早了好幾百年。中國隨著紙張和雕版印刷術的使用,書籍出版日益熱絡,「書院」一詞,最早便見於唐玄宗為徵集民間圖書而設立的「麗正修書院」(公元718年)。其初,書院僅為藏書校刊之所,因而也是學人薈萃與交流之地,後才因便或兼及開課授徒。至五代,天下板蕩而官學崩壞、庠序失教,士儒窮居鄉野乃潛心講學,書院應運而起,教育成為書院主要職能。入宋以後,由於朝廷力倡儒學、完善科舉、鼓勵宗族組織,加上印刷技術的推廣及接續的技術突破(銅雕板、活字版印刷),天下文風普吹,既有官學系統不敷需求,以教育為目的的書院隨之蓬勃發展,書院從此邁向鼎盛。

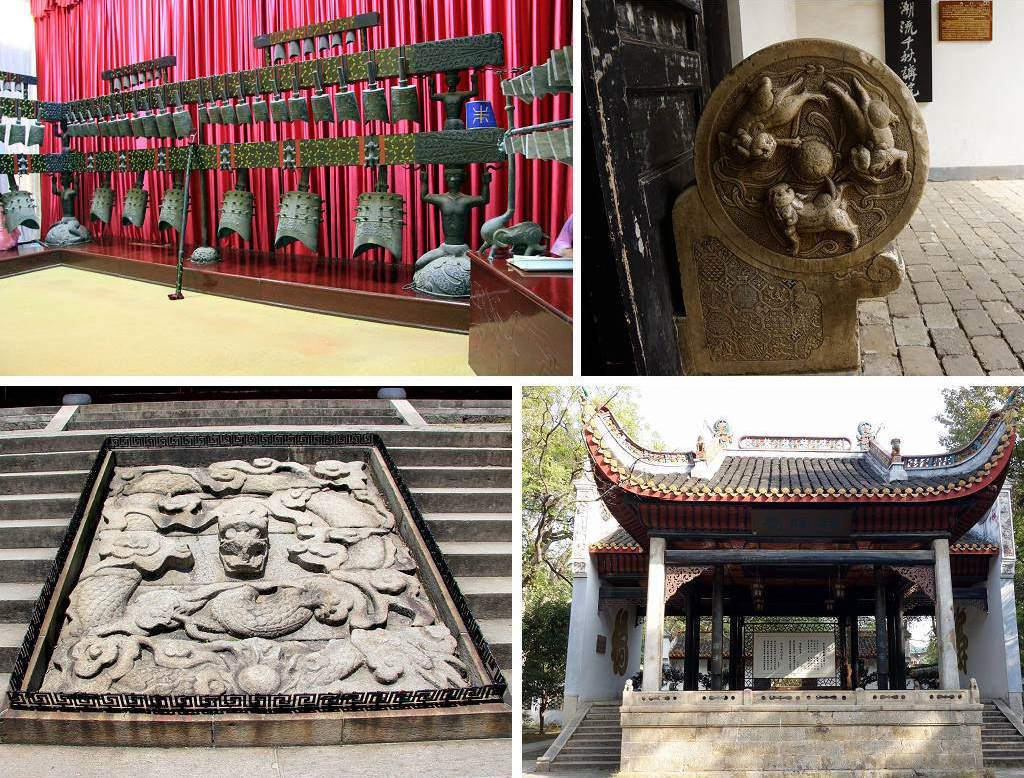

書院環境養就澹泊寧靜、敬天愛人的心性。圖為嶽麓書院的局部。

擇幽勝之地以誠正、格致,讓人文與自然相互依存彼此滲透,陶養澹泊寧靜的心性、敬天愛人的宇宙觀,追求穩健中庸而又自強不息的人格智慧,使其俯仰無愧於天地、不辱於聖賢──正是在兩宋期間,書院的講學、藏書、供祀先師先哲等三大職能與規制基本確立,中國「四大書院」之稱浮現,還完備了包羅上自辦學宗旨、育人方向(即今之校訓),下至為學方法、課業內容,並旁及書院行政組織、圖書管理制度、學生行為準則在內的管理規程,真正形成為一種獨立於官學之外的獨特教育學術系統。於是今天我們看到,嶽麓書院座落於林木蓊郁、流水潺潺的湘江西岸、嶽麓山腳,沿著學齋講堂後的中軸線上,巍峨矗立著昔日規模不凡的圖書館──御書閣,一旁還有文廟頂著黃瓦,昂然與書院比肩;同時各書院的歷史中,出現了「為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平」等的立學目標,「博學、審問、慎思、明辨、篤行」等「為學之序」的進學方法,並漸成常態。

元明以後,書院更向中國天下秩序裡的東亞近鄰擴散。此所以近日南韓能以李氏朝鮮時代(1392─1910年)興設的其中9所儒家書院成功申遺,而朱熹親訂的《白鹿洞書院揭示》(即《朱子教規》),很長一段時間裡竟是日韓書院的標準學規。

《嶽麓書院學規碑》由清代國學大師王九溪於乾隆十三年(1748)手定,嵌於書院講堂壁上;前九條講如何為人,後九條講如何為學,是歷史上影響力僅次於《白鹿洞書院揭示》的學規。

民間書院 獨立自主

中國書院發展史上,民間書院始終是其中的主導。

無書不成其為書院,藏書又是自學、研究、講學的重要後盾。開放的豐富藏書可促成寬闊視野、研究縱深,並可匯聚士子、推揚文風,這是書院有別於、並輕鬆超越了其他私學的關鍵。可以說,藏書是書院一個重量級的組成部分。

書院的經費,主要來自學田供養。不論民捐或官贈,學田可相當程度確保其自給自足,擺脫官府一時一勢的干擾、官學的限制,則不啻保障了書院講學與圖書刊刻的自主空間和學術水平,甚至在濁世亂局中,保全了不為功名利祿折腰的高風亮節,在八股取士的僵化制度下,維持住思想成長的淨土活水。(相反地,明初也正因為朱元璋下旨「書院田皆令入官」的「斷糧」措施,部分書院一度受到嚴重衝擊。)

先師先哲的供祀,則是書院教育裡品格養成的重要機制。譬如,乾隆戊辰年銘刻的《嶽麓書院學規》碑上,明文規定了「朔望恭謁聖賢」,從而每月至少兩次,嶽麓學人可透過儀典踐行所創造的莊嚴氣氛「上友古人」──居平時,使其得以自己的精神面貌直面古聖先賢的浩然正氣,產生「見賢思齊」、「就有道而正焉」的作用,感悟出「當仁不讓」、「有為者亦若是」的自我期許,日久更昇華為「擇善固執」的有為有守、「造次必於是,顛配必於是」的自律自重;逢亂世,則使其得以當下的難局困境問道於聖賢,與其鏗鏘活過的具體生命直接對話。如此經過有意識的內省與價值認同,產生道德熱情、道德勇氣和道德許諾,既能提供學子「安身」的定力,又可生發「立命」的動力,迥異於當今過份側重專業知識的現代養成教育,是真正的全人教育。儘管最終成效勢必因人而異,但就像慎終追遠的祠堂家廟一樣,供祀機制為先聖指引後進預留了機會,其他就看各自造化了。

昔日嶽麓書院文風鼎盛。左為因北宋真宗賜贈典籍而改名的「御書樓」;與大門門額「嶽麓書院」四字一樣,「御書樓」亦為真宗御筆親題。當時真宗欲留用山長周式而不得,遂轉而賜匾贈典,表達其對周式德行修為及嶽麓書院辦學水平的高度讚賞。右為文廟大成殿。嶽麓書院祀孔始於創建之初,至明,發展為大成殿、文廟的格局。

聖哲供祀,同時也是書院傳承儒家道統的明確表徵。其所彰顯的莊嚴使命感,對外,強化了儒者不屈從於霸道器使、不受惑於怪力亂神的既有印象,加上一流名儒主教的響亮口碑,其共構出的崇高道統形象,往往使皇朝官府或者願與唱和,相互加持,或至少迴避正面衝突。題字匾、贈典籍等前朝權威的加持,則又反過來庇蔭後世。此所以蒙元入主中土後,對書院即便有所顧忌,仍表達了支持;康熙七年(1668),以反清意識著稱的黄宗羲在寧波甬上證人書院講學,亦未受制裁。明代像張居正基於保皇而禁毀書院、魏忠賢出於報復而撻伐「東林黨人」,只能是千年來極少數的例外,基本無法撼動書院的長期發展。所幸,有子曰:「其為人也孝悌,而好犯上者,鮮矣。不好犯上,而好作亂者,未之有也。」講究中庸的儒家,其「反骨」從不用於為反對而反對,而在力主仁德;書院學人即便意志堅強、潛在動能龐大,只要宗廟祭祀存在一天,就一天不致無理取鬧。標榜仁政德治的皇權,必須容忍書院;書院三位一體的規制,遂也持續千年。

綜言之,三位一體的中國傳統書院,乃一代代儒家知識精英基於文化自覺所打造的聖殿。正就是其豐富的藏書、經濟獨立所保障的學思自由、端正莊嚴的儒家道德傳承,使其不僅不會淪為科舉的附庸,而且,書院即或因為朝代政策不同而有榮枯起伏,只要言教身教格局夠大,仍得以兼顧自主學習與辯難解惑、學思訓練和人格養成、尊師重道及跨代爭鳴、文化傳承和時代使命。進以入翰林、著手經濟,退以傳聖道、期開太平,就是傳統儒家書院的典型。

嶽麓書院的講堂大廳中央,是山長張栻所寫的《嶽麓書院記》,說明嶽麓書院反對科舉利祿之學,而以培養經世濟民之才為辦學目的。額頂則掛有康熙御書的「學達性天」(學而領悟天命,臻至天人合一)賜匾,以及乾隆御書的「道南正脈」(理學南傳的正統)賜匾。

書院學思 與時俱進

回顧書院歷來的具體表現,則人才方面,除了嶽麓已如前述,睢陽書院(應天的原稱)造就了「先天下之憂而憂,後天下之樂而樂」的范仲淹,此外還有曾鞏、王安石、張載等名家大儒,或曾執教、或曾受業其中;石鼓書院曾有蘇軾、周敦頤主其事,歷代並培育出夏汝弼、張栻、王夫之、楊度、齊白石等時彥鴻儒……。總之,書院人才輩出。

學術資源方面,歷來有不少典籍的蒐羅保護、拾遺補缺、校勘刊印,都曾得力於書院。譬如,南唐劉式就曾於白鹿洞求學時,手抄《孟子》《管子》等經典並進行補遺;司馬光傳世鉅著《資治通鑑》,有一部分研究與寫作受益於嵩陽、完成於嵩陽,最後還以成書反哺了書院。而藏書所需的編目學、文獻學發展,實有功於歷史學的繼續探索、圖書館學的逐步建立,自也不在話下。

學思流變上,宋代理學開山鼻祖周敦頤在石鼓、濂溪等書院,以「至誠主靜」「明慎用刑」等觀念啟迪後進,經學生程頤程灝兄弟提煉為「存天理,去人欲」;一個世紀後,二程的四傳弟子朱熹再於白鹿洞、武夷山窮經皓首,集其大成,歸納為「格物致知」和綱常框架以「窮天理,明人倫」。另一方面,明代王守仁於嶽麓、陽明等書院播講「致良知」「知行合一」,則使三百年前象山書院陸九淵的「心即理」心學,獲得了進一步闡釋。書院作為思想相承相繼的教育平台、互闡互發的學術基地、相衍相生的時光機,促成了宋明理學蓬勃發展;其哲學水平之高,影響中國主流思想乃至東亞甚巨。「君子和而不同」,儒家書院的自由寬容,則又使得理學在基本形成程朱、陸王分庭抗禮的格局下,仍能流派崢嶸、各有側重,以待來日萌發為繼起的明清實學、清代樸學。

宋明理學相當程度是儒家思想長期以來面臨儒釋道三家競爭的危機,儒門為力挽狂瀾,而從學理上予以回應並將三者融合的結果。實學、樸學,則再出於其對理學的反思和匡正。為擺脫「平時袖手談心性,臨危一死報君王」的空談傾向,導正朱熹有「理」無「天」、王陽明重「心」輕「物」等過於從個體出發的偏失,儒家在認識論上回歸《易》學,探問天德,理解「天人合一」;在目的論上回歸《春秋》學,關照天下,講究仁民愛物、明辨華夷。於是在實踐上,連結「體」「用」,強調「成己成物」「與天地合德」,生出「經世致用」的實學。在為學方法上,為免失之玄虛,呼籲效法漢學「實事求是」的精神,有了注重考證的樸學。

譬如,嶽麓書院的「朱張會講」,既為朱熹對嶽麓的影響留下了歷史記錄,也正說明張栻、朱熹有所不同。這個差異,幾個世紀後即投射為乾隆年間《嶽麓書院學規》的「通曉時務物理」一條,顯示嶽麓已是清代樸學的一個前沿(於是而有道光年間湖南巡撫吳榮江創「湘水校經堂」於書院內);執此精神進入19世紀中葉前後,嶽麓便又培育出魏源等中國內地最早的一整批「睜眼看世界」的愛國主義知識份子,提出「師夷長技以制夷」(魏源《海國圖志》)等的自強主張,還出現曾國藩、左宗棠等「敢為天下先」的政治家。至清末,1897年(早於朝廷正式展開變法一年多)維新派最早呈報立案的一批新式學校裡,嶽麓山長王先謙領銜設於書院旁的「時務學堂」,也列名其中,力主學制改革「以政學為主義」,培育「學通中外,體用兼賅」的新人才。

以上演變中流露的務實、大膽、開放和充滿自信的反省力,即顯見傳統書院學思發展與時俱進的本色,而其本源,正是「君子和而不同」的儒家聖訓、「以天下為己任」負起時代使命的道德擔當,源源不絕,使其歷久彌新。

王九溪山長主持嶽麓書院時,就曾強調「通曉時事物理」。後來的「湘水校經堂」、清末梁啟超主持的「時務學堂」,以及講堂掛著的「實事求是」匾,一樣彰顯著務實精神。

書院式微 儒道飄渺

書院因材施教的形式之靈活,教學相長的學風之生動、學術質量之高,道德要求之始終如一,使其竟得以民間機構之姿,成為長期獨立於官學之外而與官學並立的教育文化重鎮、思想學術前沿,乃至時代推手。喝了多年洋墨水又熱衷漢學考證的胡適,就曾高度評價說:「書院之真正的精神惟自修與研究」,「我國書院的程度,足可以比外國的大學研究院」;「一千年以來,書院實在占教育上一個重要位置,國內的最高學府和思想的淵源,惟書院是賴。」胡適〈書院制度史略〉,原載1923年12月17至18日上海《時事新報.學燈》副刊,又載1924年2月10日《東方雜誌》21卷3期。見http://www.gujiushu.com/article_41213.html3

可惜甲午戰後推動的維新變法運動,一入朝即挫於慘烈政變而匆忙告終。其後,列強競蝕中國,朝野倉皇,書院在1902年的學制變革中,未及詳審細考就強遭廢除。從此,官學私學一律改替為形式單一的各級學堂;實學、樸學讓中國思想向近代轉化的潛能,也橫遭腰斬。雖然形式上,藏書、校訓、學規等等至今還是高校裡的重要內容,一應俱全,因材施教、啟發式教育等觀念也被視作舶來品,再次從西方引入,高高頌揚;但傳統教育與現代教育割裂,儒家書院的精神火種無法找到復甦機制而幾近消亡,我國學術遂也淪為西學附庸,知識淪於器用。雖然目前至少有四百餘處昔日書院,以學校、圖書館或博物館等形式存留下來,然而多年對傳統的否定、對西學的一味追崇,早已使得勉強保留的書院建築近乎空殼,學魂、學風蕩然無存。

嶽麓書院裡的屈子祠(祭祀屈原)與「朱江會講」塑像。「朱張會講」開創了不同學派在書院會講的先河。

與此同時,西教在兩次鴉片戰爭後、帝國主義保護下,則以「教會書院」作為其宗教及意識型態入侵的掩護和緩衝,有計畫地對我精英進行「換腦」工程,普遍摧毀儒家王道天下觀對霸道具有的免疫力,以及儒家普世價值對我民族自信起到的關鍵作用。以戴德生(James Hudson Taylor,1832-1905年)為代表的「內地會」主張走大眾路線,宣傳「福音內容」,爭取以最快方法、最短時間爭取最多的中國信眾;與此相對,以李提摩太(Timothy Richard,1845-1919年)為首的「廣學會」則走精英路線,主張透過教育、出版等長期性工作強調「基督精神」,改變中國知識份子的世界觀,為日後「福音」在華的長期影響力鋪路。4 直至1952年,經由院系調整、院校整併,其在大陸的影響才基本根除;但「趕走上帝」(除卻其宗教意識型態與崇洋心理)猶不等於「迎回孔子」(回歸儒家理性與中國主體性)。港臺則因殖民關係或兩岸分治造成的分隔,問題更是複雜而遲遲未能處理,遺害至今。觀諸今日分離主義運動中,基督教長老教會在臺灣政界和學界的角色、聖公會(即英國國教)在香港教育和媒體領域的地盤,不能不慨嘆其潛移默化影響之深遠、威力之強猛。

臺地海東書院 閩學傳人

據不完全統計,我國歷代創建的儒家書院,有大小七千多所,包括臺灣於清代先後創設的六十餘所。

臺灣建立的第一所官學,即1666年明鄭王朝興設的「全臺首學」──承天府儒學,學宮位在臺南孔廟現址;後來隨著臺灣納入大清版圖,承天府更名臺灣府,孔廟就持續屹立至今。臺灣之有正規格局的書院,則最早始於清初的崇文書院(1702年)。

清代書院數量遠勝於前朝。清政府不但於民間書院之外,普設官憲書院,空間上更擴及海島臺灣等邊區,以期主導教育、統合朝野內外。清代中前期,臺灣由於尚處移墾特色顯著的社會發展階段,加上反清勢力初靖、兩岸甫歸一統,書院乃多由道臺知府籌資興設、邀聘院長(山長),經費則以公銀撥支為主、紳民倡捐為輔,此後每月並固定安排道臺主持官課、院長主講師課,雙軌交織運行;其精神、形制不似內地歷史悠久的書院,內容也多聯繫科考。乾隆以後、尤其嘉道,才漸出現紳民建置,規模等次不一。

然閩臺兩地由於血緣地緣關係密切、臺廈漳泉鄉音共通,交通往來頻繁,文化互動全面;而在幾乎貫穿整個清領時期(最後十年除外)超過兩百年的時間裡,臺灣於行政上隸屬福建所轄,舉行會試的省會福州,即是包括臺島在內全閩士子所必往的匯聚和晉階之地。另一方面,建陽、武夷受過朱子親炙多年,福州、泉州留下朱子身影無數,「閩學」已是朱熹理學傳統的代名詞。為傳朱子道統而創建福州鼇峰書院的張伯行,恰在清初關鍵時刻出任福建巡撫,並薦舉鼇峰學人(藍鼎元、蔡世遠、鄭兼才等)治臺,閩學於是進入臺地社會與人文教化。鼇峰書院的學術內容和規制,甚至被複製建成了全臺最大書院「海東書院」。涵化日久,清代臺地許多書院縱有官學化的形式,猶能一免器小僵化,與閩隔海同步發展為實踐色彩濃厚的閩學重鎮之一。道光七年(1827),督學臺澎觀察使孔昭虔作〈重脩海東書院碑記〉就曾說:「理學之盛,莫過於閩。臺郡被聲教百餘年,人文不讓內地。」

位於臺灣臺南的「海東書院」舊影。曾經,海東書院占地廣闊,朗朗書聲傳揚著和煦文化長達兩百餘年。

海東書院初設於康熙晚年的1720年,由當時在臺最高行政機關臺廈道創建。1765年三遷至孔廟旁並固定下來後,根據方志記錄,面積「廣三十丈,袤八十丈」(依明清度量衡計算,各約93米、248米),約當現今臺南孔廟占地(含園林、泮池)的三倍有餘;坐北朝南,「凡講堂、學舍、亭、榭、軒、檻悉具」,估計有書齋百餘間,設供祀。從目前官方資料庫裡僅存的黑白照片看起來,亭台樑柱優美。加上藏書萬卷,可謂規模恢弘,更勝其所淵源的鼇峰書院,乃臺灣未建省而破格按省會級書院所建。{{以上,參考謝金鑾《續修臺灣縣志》(1807)卷3「學志」、蔣允焄〈改建海東書院碑記〉,以及劉振維〈臺南海東書院之始末及其基本精神〉,《朝陽人文社會學刊》六卷一期,頁279-322。清朝官學化書院才有分級。}}這就難怪海東成為多年的「全臺文教領袖」,而享譽閩臺了。

由是文風漸起,書院四周亦漸圍繞無數蒙養學校。1848年臺灣道兼督學徐宗幹就說:「舊有海東書院肆業者三百餘人,各街巷晝夜俱有書聲,內地所罕聞也。」臺灣最後一位進士、「公車上書第一人」汪春源(1869-1923),就曾與丘逢甲、許南英等名士,同時受學於海東書院。直到臺灣割日前,這裡一直是臺島文化濃度最深、活力最強的精神堡壘。即如日帝入主而書院盡廢以後、傳統漢學私塾尚未全面禁除之前,依然書聲朗朗。

臺地儒學 昔有他殺 今復自殺

但是,海東書院今何在?

從典籍、到學思、到人才,傳統書院乃承襲儒家思想、呼喚知識份子時代使命的文化重地。於是1895年臺灣割日後,海東書院首先遭到日本皇軍強占,充作其守備工兵的營房之用,總督府並迅即廢除臺灣所有官學,關閉所有書院,盡毀典籍。海東書院末代山長施士洁(1853-1922年)就慨嘆:「臺灣海東書院『榕壇』藏書萬卷,乙未兵燹以後,蕩無復存。」{{施士洁《後蘇龕合集.後蘇龕詩鈔卷七》「寄題繆蘅甫東倉書庫圖」,見作者所附說明。}}同時,仕紳或死於戰火,或被迫流亡,在臺士族陸續遭到監視、打壓,慷慨赴義者無數。

其後,海東書院院址轉為國(日)語講習所、臺南第一公學校分校之用,從此不講仁義禮智、敬天愛人,專教臺民認識日文日語、服從殖民命令;屋舍則任其日漸頹圮。另一方面,總督府藉口紀念乙未之役在臺戰死的日本皇室北白川功能久親王,1923年緊鄰這片全臺文教首善之區,搭建起崇拜天皇神道、讚頌帝國霸權的臺南神社。隨著日本全面侵華的時間表日益具體,總督府又在辦完臺灣「始政40年週年」博覽會的次年(1936年),接著全面拆毀海東書院建築群,為臺南神社延擴外苑。書院轟然崩塌,挨著孔廟還高高建起「臺南武德殿」及大弓道場(皆日本軍警訓練場所),展示拳頭。日帝讓臺人跪著仰望天皇,從此展開將臺人改造為「皇民」(實為日僕)的大工程,為日帝經由臺島西侵我祖國同胞、南進東亞弱小加強準備。

日本戰敗投降、殖民政府終於撤出臺灣時,海東書院已片瓦難尋。

然而諷刺的是,今天在「全臺首學」的臺南孔廟放眼四望,同受「保護」的「史蹟」裡首先映入眼簾者,竟是毗鄰的忠義國小禮堂、即昔日的臺南武德殿;其煥然一新受到重視的程度,較諸孔廟甚且有過之而無不及。忠義國小操場一側,更有日本於太平洋戰爭爆發前一年豎立的炸彈模型。荒誕的是,直到日本殖民政府撤離時,這棟日帝的霸道象徵其實才剛建成不足十年,遠無「歷史」可言;而此前在這片基址上,則還站著全臺最大文教機構海東書院,與孔廟相依相望了一兩百年,共同和煦傳遞著真正的普世價值。我們竟在殖民罪惡離臺已逾七十年後,主動以「史蹟保護」之名,助其繼續侵蝕我們自己的儒家道統,以摧毀三觀的方式,「教育」我們的民族幼苗,以日本殘暴無情的侵略擴張史,重構日臺「命運共同體」與反中意識,何忠何義?!

今天,在昔日海東書院的原址上,日本炸彈仍在孔廟前示威;日帝耀武揚威的「武德殿」,依然矗立在孔廟旁,成了教育國家幼苗的學校禮堂。這是要樹什麼「德」、立怎樣的「人」?

「衡高麓雲邈,洙泗不在茲。」元.盧摯「嶽麓書院」詩句。7 今日臺灣,已是祭孔而不知孔。那麼,於今猶存三分之一的書院舊跡,不是用來標榜所謂「本土化」的扭曲價值、海洋國發展史的荒誕史觀,就是任其淪為民間信仰的宮廟、甚或聽其隳敗,也就不足為怪了。

精神遺產──亙古智慧

嶽麓書院被納入湖南大學,始得保全(1903年被納入時務學堂幾經更名後的湖南大學堂,1926年再一體更名為「湖南大學」至今);1980年代更按原貌修復,恢復課學,千年文脈方能再續。今天,穿過大門往裡走,哲史本科及研究生院師生不時流連課室之間,「千年講壇」知名學人次次引動討論熱潮……,吾人似能感染幾分昔日循循善誘的如沐春風、唇槍舌劍的電光火石。文昌閣、藏書樓及周程朱張王(王船山)等先儒祠堂,依然屹立風中,「實事求是」、「時務軒」等牌匾,今猶高懸眼前,令人不免遙想古今交流的肅穆、群英共勉的激情。可幸,嶽麓為我們留了一扇窗,尚可勉強一窺傳統書院的堂奧。但也可嘆,四大書院當中持續運行高等學術功能的,嶽麓已是唯一。

嶽麓書院內

書院過時了嗎?面對7月初韓國書院申遺成功的消息,吾人所思也許無需是「韓國怎麼可以」,而更應是:在社會結構迥異於昨而資訊爆炸的時代,在觀念雜沓、意識紛陳,而人們精神徬徨、霸道肆虐國際的21世紀,如何抽拔出書院留給我們的亙古智慧,造福華夏子孫!

嶽麓書院裡朱熹手書的訓示