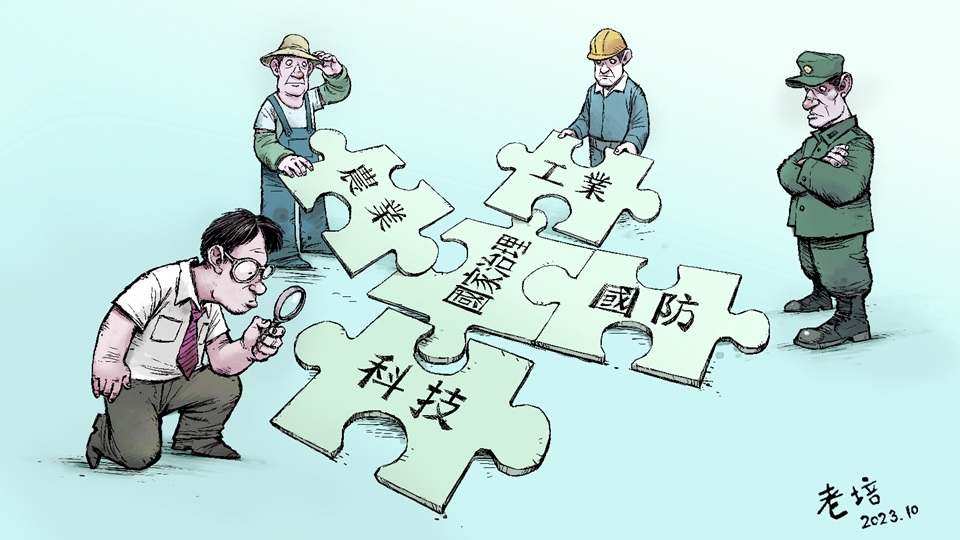

第五個現代化強調的方向,與1970年代以後所提出的國家發展目標——四個現代化,即工業、農業、國防和科技技術的現代化——有一定的關聯,也是它的延伸與發展。四個現代化基本上是屬於硬體建設,國家治理現代化議題的提出,則進一步讓我們思考現代化的定義。

西方設定的「現代化」

所謂現代化,基本上是在19世紀以後,由西方定義的。伴隨著西歐的資本主義、帝國主義、殖民主義的擴張,西歐、北美的社會運作模式就被定義為現代化。西歐、北美當時在科學和技術上的發展,毫無疑問是領先的,與此同時亞洲、非洲、以及被殖民的其他區域(如拉丁美洲)在技術上相對落後。然而,這些技術的進步是不是帶來了社會的進步?

所謂「進步觀」也是源自西歐、北美的觀點,他們認為自己的技術是進步的,社會的發展模式、制度都是進步的、現代化的。這當然影響後來亞洲、非洲、拉丁美洲整體對現代化議題的理解。現代化原本不是這些區域——尤其是擁有很長歷史傳統的亞洲——所考慮的議題,他們的時間觀念、歷史觀念不是線性的,不是「進步史觀」,而是「循環論」,在現實中覺得自己的發展依照自己的節奏、模式、方向走就好,沒想到,西方的入侵打破了原來發展的節奏、模式和方向,甚至被迫接受西方設定的現代化議題。可是在接受西方技術和硬體進步的同時,是否一定要接受西歐、北美的社會發展模式,這在亞洲國家內部一直存在爭議。這個爭議,很快出現主流和支流,主流就是想效仿西歐、北美的發展模式。

近代中國政治的「西化」

中國在1860年代出現洋務運動,洋務運動之後就是所謂的「體用之爭」——「中學為體,西學為用」與「西學為體,西學為用」或是「全盤西化」之爭,再經歷了後來的戊戌變法、庚子事變、「五四」運動,所謂的「全盤西化」派就在中國知識界占據主流的地位,掌握了話語權,影響了近代中國的政治。

從晚清的新政開始,近代中國政治基本上是朝著「西化」的方向發展,不僅在物質層面效仿西方,也在制度層面效仿西方,只是程度有所不同。當時,中國主要的兩個政治勢力——中國國民黨和中國共產黨——成立的初衷都是要「救中國」,但是他們一開始考慮的發展方向都受到西歐、北美的影響,都認為應該將中國傳統制度完全推翻,全面引進西方的政治文化。無論是在北洋時期,還是在國民黨取得政權之後,都曾嘗試全面引進西方的政治文化,實行西方的政治制度,包括多黨制、議會、社會基層的管理制度等。這些嘗試確實帶來了一些變化,但基本上並不成功。

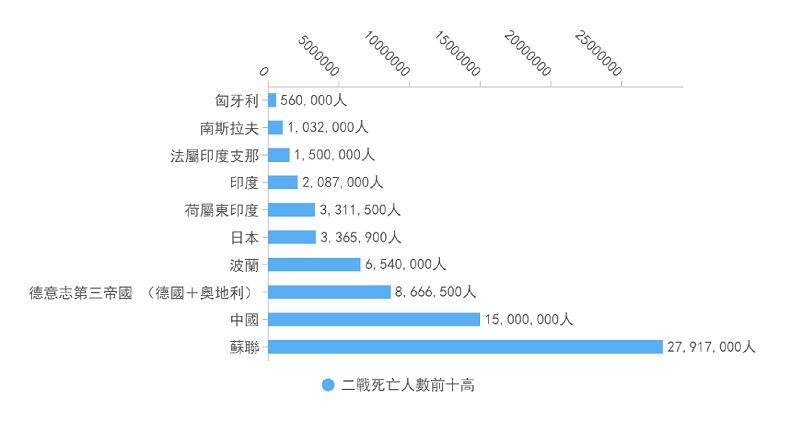

從1905年到1949年期間,中國在外形上基本上已經打造成「現代國家」,但是這個「現代國家」還是沒有辦法應對新崛起的強鄰日本的挑戰。在第二次世界大戰期間,中國人民的奮鬥堅苦卓絕、可歌可泣,付出了流血犧牲的極大代價,中國是二戰「反法西斯」陣營裡犧牲最多的國家之一,僅次於蘇聯。可是如此沉重的犧牲,卻沒為中國帶來恢復民族榮耀的國際地位,也沒為人民帶來生活品質的大幅改善。

(數據取自:〔法〕讓.洛佩茲、〔法〕樊尚.貝爾納、〔法〕尼古拉.奧賓著,〔法〕尼古拉.吉耶拉繪,黃廣凌譯:《二戰信息圖——數據化全景透視第二次世界大戰》,北京:北京聯合出版社,2022年,第136-137頁。)

研究中國近代史的英國學者Rana Mitter的專著China’s Good War: How World War II Is Shaping a New Nationalism,就認為中國抗戰固然取勝,但是也付出了代價。他認為中國抗戰沒有帶來脫離獨裁、進入民主社會的結果,而是「不幸」掉進了「新的民族主義」陷阱,1945年如此,1945年以後更是如此,因此,抗戰基本上是一場不具正當性的戰爭。這本書與許多研究中國近代史的西方著作相同,都看不起中國,貶抑中國的成就。其實,在整個「反法西斯」戰爭的過程中,中國被迫擔任了配角的角色,就像毛澤東所說的我們只是一個小分隊;而抗戰的勝利是慘勝,使我們無法得到真正的戰勝國地位。在冷戰的初期,中國就受到美國和蘇聯的夾殺,造成我們國家利益很大的損失。

「中國化」為制度現代化奠定基礎

比辛亥革命、國民革命稍晚的中國共產黨革命就體認到:全盤西化是否可行?全盤西化的效果如何?

從1927年的武裝革命以來,中國共產黨內部經歷了「中國化」派與「西化」派(「教條主義」派)的競爭,最後「中國化」派戰勝了「西化」派;再進一步,在整個中國內戰過程中,「中國化」派把更大的「西化」派——中國國民黨——從統治地位上拉了下來,也就是說,1949年中華人民共和國的建立在相當程度上是「中國化」派取得成功。這個成功等於為制度的現代化議題奠定基礎,接下來中國所要實行的制度就不大可能全盤照抄西方,但是將這件事想清楚還經歷了相當漫長的過程,至少在毛澤東時代的30年間,中國共產黨都避談這個問題,還是強調馬克思列寧主義的正統性。當時,中國革命的具體實踐被放在比較邊緣的位置上。

到了後毛澤東時代,中國「改革開放」開始了。一開始,更多的人還想回到「全盤西化」的路上去,尤其是知識界。學界裡95%以上的人對西化非常熱衷。我們今天看到技術上的西化派,確實對中國的現代化發展有很大貢獻,原先理、工科背景的學生,成為科學家、工程師之後對於中國的進步有極大貢獻;可是,社會科學、人文科學的學者對於中國現代化的貢獻是比較羞澀的。21世紀初的中國在物質上、技術上取得了非常大的進步,中國的外形也更像是一個現代國家,可是在國家治理方面確實面臨很多問題和挑戰,本來人文社會科學界應該要擔任非常重要的角色,對於國家治理和政治方向做出規畫,為中國社會內部運作的重要問題找出答案,為中國在國際互動中的複雜議題做充分的研究,但我們不能說他們很好地完成了自己的使命。

最近幾年,國家治理現代化的議題被提出來了,它的含義與1970年代末期、1980年代初期所說的政治現代化不同。一言以蔽之,政治現代化就是「全盤西化」。事實上,「全盤西化」不僅在20世紀前半期的中國政治實踐中被證明走不通;在1979年以後中國整個現代化的過程中也走不通;在現在西方的政治實踐裡,也被證實這種「西式」的現代化所面臨的挑戰,連西方人自己都應付不了。

現在,西方走進衰退的趨勢當中,除了經濟層面,社會層面也出現全面衰退,他們自己還沒找到解决辦法。美國年輕人在占領華爾街的事件中,重新發現西歐、北美資本主義傳統之外的另一傳統,就是馬克思主義。馬克思主義對資本主義的批判具有很大價值,但是西方人可能沒發現馬克思主義還不夠,除了馬克思主義以及西方文化傳統之外,還有一個為人類共同福祉、大同和諧而思考、實踐了兩、三千年的文化傳統以及政治思想傳統。最近這兩三年,大陸提出國家治理現代化的議題,其實就是要擺脫所謂政治現代化的窠臼,進入真正建構和諧社會、確定人類發展方向的一個重要思路。

2019年10月28日,中共中央委員會總書記習近平在十九屆四中全會上發表講話,表示:「全會提出,堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總體目標是,到我們黨成立一百年時,在各方面制度更加成熟更加定型上取得明顯成效;到2035年,各方面制度更加完善,基本實現國家治理體系和治理能力現代化;到新中國成立一百年時,全面實現國家治理體系和治理能力現代化,使中國特色社會主義制度更加鞏固、優越性充分展現。」

外力入侵 中國體制未及轉型

下一個問題是:國家治理現代化的內涵應該是什麼?中國歷史上的「國家治理」包含中國傳統政治機構處理「編戶齊民」,以及在「編戶齊民」之外,王朝邊緣區域「委託」及「複委託」邊疆區域的土司、酋長來間接統治當地臣民,使這些臣民成為王朝的間接臣民。在統治過程中,王朝基本上只需要處理「編戶齊民」、基於「編戶齊民」關係產生的稅收與經濟利益,以及由以上兩者組合而成的政治力,進而把這個政治力輻射到其他王朝所不能直接統治的地方。這就是中國傳統王朝國家所面臨的統治議題的核心。

元朝建立之後,朝廷認為原先的做法需要調整,它希望在朝廷政治力所及之處都實行「編戶齊民」。換言之,元之後的朝廷不再滿足於過去「委託」與「複委託」的間接統治,元朝政治菁英覺得,在間接統治之下,朝廷對邊疆區域臣民的統治力十分有限,並且會形成政治風險,被間接統治的臣民的政治忠誠度難以確認,他們的生活無法完全受到國家的保障。13世紀以後的中央朝廷,開始認為它需要保障所有臣民,使所有臣民對國家具有相同的高忠誠度,國家可以用相同的方式動員所有臣民。儘管這些臣民個體之間仍有階級差異,但臣民群體相互之間要形成一種平等關係。階級統治中被統治者內部不同文化群體之間權利與地位的差異,或者說有戶籍臣民與無戶籍臣民之間權利與地位的差異應該被消除。這個設想很好,不過從13世紀後期到19世紀後期長達六百多年的時間裡,元、明、清三代都沒有徹底實現這個設想。接著,19世紀中期西方國家的侵門踏戶就對沒有徹底完成轉型的中國體制造成巨大挑戰。

追求整合為一體的中華民族與中國

西方國家對中國的挑戰來自方方面面,其中一個從19世紀中期延續至今的是中國的多元文化與多元族群議題。為什麼屬於中國內政的新疆議題、西藏議題、內蒙古語言議題是西方人的關注焦點?因為西方人熱愛藏人、維吾爾人和蒙古族人嗎?完全不是,真正的原因在於這些議題是中國的弱點,西方政界有意透過邊疆議題弱化並裂解中國。

本文作者吳啟訥曾指出:「……從新疆來切入打擊中國,這是西方的一個傳統。這個傳統從1830年到今(2021)年已經191年,這191年其實沒有中斷過。」(詳見吳啟訥《地球天平上的棉花》,www.yuanwang.com.tw/detail?id=432)

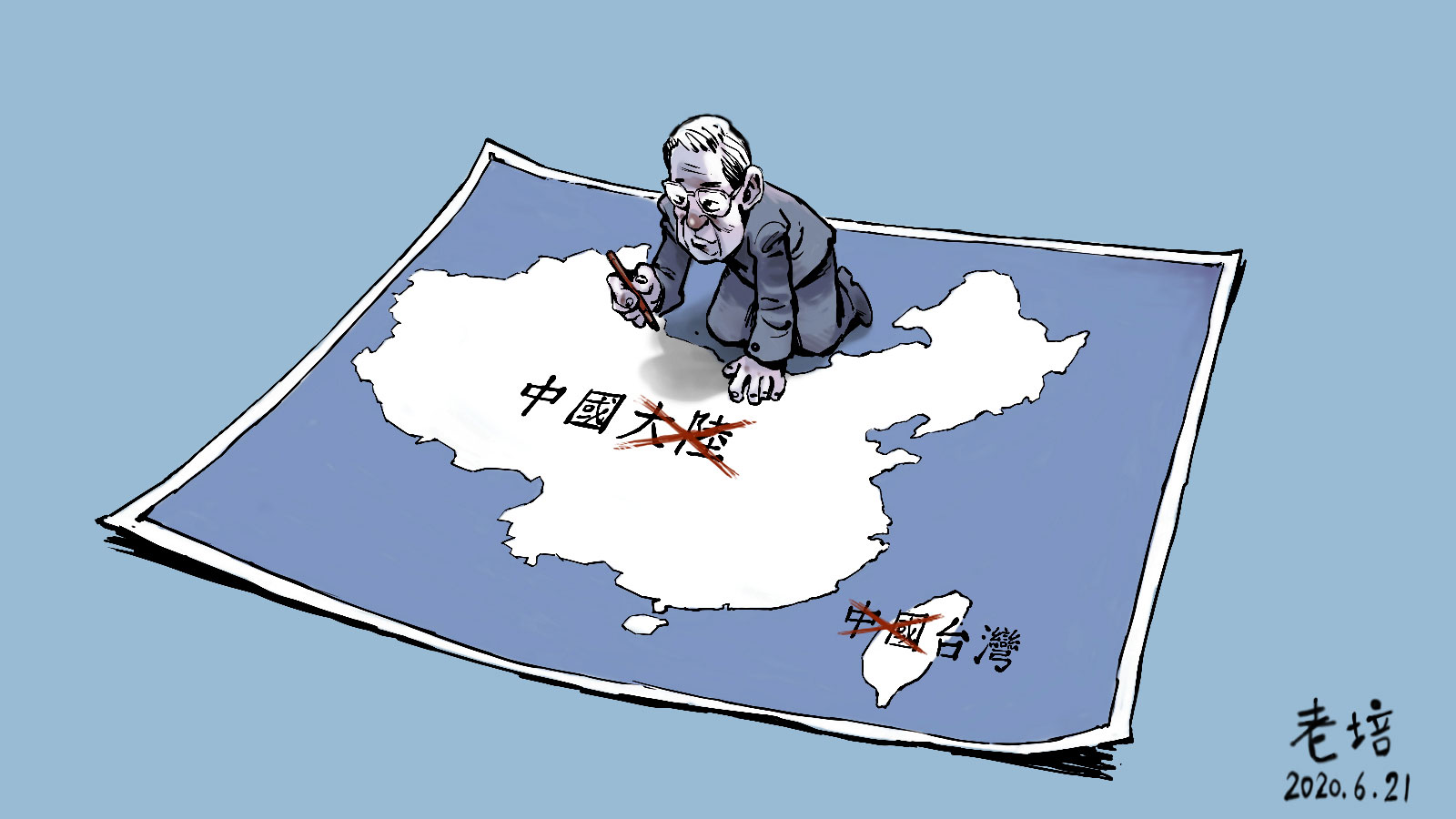

中國古代留下的治理議題中的一個核心議題,是如何把「民」化為一體,把「民」和「國」也化為一體。19世紀中國受到西方國家的侵擾後,中國人發現西方人能以民族國家(nation state)有效達到這個橫亙中國千百年歷史的目標。儘管西方人的做法不符合中國傳統,但為了抵抗列強的威脅與入侵,中國人認為自己的國家必須積極學習西方人的做法,致力於建設一個中華民族與一個中國。換言之,就是不管原先朝廷對各地方臣民的管理方式與臣民的內部差異,讓所有臣民——依照西方人建立民族國家的方式——整合為一體的中華民族與中華民族的民族國家。於是,中華民族的國族建構,就成為20世紀以後中國政治治理的核心議題。這個核心議題既有中國自己的政治線索與歷史線索,也有外來影響的線索。種種線索結合到一起,就產生了整合與建設中華民族的大政方針。

早在20世紀初期,這個大政方針就存在兩個必須兼顧的方面:一是要實現國族一體化,二是要承認並照顧族群多元化。對此,部分清末民初知識界有識之士提出建議,他們一方面主張,在面對「多元」的層面,必須承認「漢、滿、蒙、回、藏」五族的存在,並且其他使用這五種語言之外的少數族群也要放進一個多元並存的架構中;另一方面,他們強調中國傳統話語中「周召共和」的「共和」,也就是要各族群合作成為一體。當時促成中華民國建國的一支主要力量——革命派曾提出「驅逐韃虜,恢復中華」的民族革命主張,但中華民國建立以後,革命者便發現這個主張並不現實,因為這會造成中國的領土遺產與人民遺產無法由新的國家政權繼承,導致中國地緣政治環境變得極度惡劣,難以生存。於是革命派轉而接受辛亥革命的另一方推動者立憲派的主張,以「五族共和」作為新國家的國策。「五族共和」旨在處理民族一體的問題,即「五族」與「共和」的問題。「共和」的問題是指建立中華民族為中華民國的國族;「五族」的問題是指中華民族是每個中國人都應該平等享有的政治身分,少數族群文化的多元性也應被承認並允許存在。儘管不論北洋政府還是國民黨都認為少數族群應當接受同化政策,但1920年代中國共產黨誕生並崛起以後,相較前兩者更強調少數族群的權利,並認為少數族群的文化權利與政治權利應該被承認。中國共產黨一開始奉行共產國際關於民族平等的黨章的原因在於,他們認為中國境內的「滿、蒙、回、藏」乃至其他少數族群,都應享有平等的文化權利與政治權利。

在國族建構的過程中追求一步到位,勢必傷害從古綿延到今的多元族群文化,揠苗助長地消滅少數族群的文化,這是非常危險的事。從1920年代到20世紀末,甚至直到現在,主張少數族群與漢人權利平等並保存少數族群的文化遺產都非常有必要。中國共產黨早在結束長征進入陝北之後,就把「民族區域自治」確定為一個政策方向。民族區域自治既要保障少數民族的文化權利,也要落實其政治權利。然而,一旦少數族群被認定為具有政治權利的「民族」時,少數族群就可能把「民族」發展為民族主義,而民族主義的終極目標是建立民族國家。假如每個少數族群都可以建立自己的民族國家,那麼中華民族的民族國家就會裂解。中國共產黨也體認到危險,因為它認為全體中國人民的利益應該是一致的,尤其在面對日本帝國主義侵略的時候。假如中華民族——全體中國人民的利益被分割成若干民族的利益,日本帝國主義和其他對中國領土有野心的帝國主義便會趁虛而入。所以自1949年中華人民共和國建立起,其所實行的民族識別政策和民族區域自治制度就具備一個前提,即:少數民族和民族自治區域不能脫離中華人民共和國的主權範圍。

族群間的邊界切忌清晰化、固定化

中華人民共和國不是聯邦制國家,而是單一制國家,所以少數民族區域自治不是一個能規範到國家的結構形式,而是一個次級的政治設計。民族區域自治政治政策意在保障少數族群的文化傳承及政治利益,而人民代表大會制度使得少數族群在各級人民代表大會中擁有自己的代表,也使得少數族群能在民族自治區域當中擁有政治權利,並能擔任各級行政機構的主管。然而,儘管這對保障少數族群的權益發揮重要作用,民族識別政策也把原來中國傳統族群之間的文化差異變成摻雜政治因素的本質化差異。於是,族群之間的邊界被清晰化、固定化了,民族區域自治與民族主義之間潛藏著不定時可能浮現出來的連結。

中國共產黨在極力推動民族平等時並沒有意識到其從1950年代到1970年實行的分類化政策同樣具有分裂中國的潛在危險, 也沒有考慮到這個政策是中華民族國族建構的一個過渡階段,反而將這種政策設想為一個永久固定的制度。直到改革開放時期,這個制度的危機就浮現出來了。改革開放帶來的結果,是中國的市場化及中國加入全球化的過程。在中國加入全球化的過程裡,由於中國在軟體與硬體兩方面的變化,使它由原來族群分布相對固定(即少數民族大致都住在傳統居住地)的國家,逐漸轉變為一個族群快速移動的國家。所謂軟體的變化,是指中華人民共和國的戶口制度與糧票制度的鬆動,減少了制度層面對人群遷徙的限制;所謂硬體的變化,是指中國的交通建設發生革命性改變,中國的交通便利程度居世界之冠。在如此高度市場化與全球化的國家之中,生活在自己傳統居住地的少數族群與多數族群之間,少數族群與少數族群之間,都產生了前所未有而廣泛的接觸,進而導致族群間的利益衝突。

根據當前的民族相關政策,中華人民共和國依照衝突雙方的所屬族群來判斷公民間利益衝突的性質與處理方法。假如衝突雙方分屬不同族群,這場衝突就被定性為兩個民族之間的衝突,交由民族事務機構而非執法機構來處理。於是本來是兩個公民間的權利衝突,就變成兩個民族之間的衝突,不僅衝突的層次與強度被提升,還造成族群事務政治化的現象。比如在少數民族優惠政策下,少數民族的法律權益得到多方面的傾斜,占人口多數的漢人則蒙受法律權益的損害。

國家治理的現代化必須落實到公民與公民之間的基本權利平等上。也就是說,不論兩個公民的族裔背景、語言、宗教為何,他們之間的衝突就只是兩個自然人的衝突,不是兩個族群或不同宗教的衝突。保障每一位中國國民的平等權利,是建設中國國家治理現代化與落實社會主義法治的根本方向,中華民族是由每一個平等成員共同組成的,只有在公民權利完全平等的基礎上,才有所謂「中華民族建設的最終完成」。

中國共產黨的革命致力於消除原本存在的階級壓迫,使每個人的法律權利一致,但它在實行民族相關政策的過程中,卻造成族群間法律權益的差異。分類化政策只能是過渡政策,這個過渡政策不能永久存續,否則永遠無法落實公民權利的平等。中華民族必須涵蓋全體國民,中國國民之間的關係必須保持平等,國家之內不允許存在次等公民與超國民。我們並不主張實行「同化政策」以消滅少數族群的文化。中華民族的國族建構,必然包含對每個人特殊文化記憶與文化傳承的尊重。個人並不一定要傳承父母特定一方的族群文化,因為每個人都具有自己在族群文化方面的特殊財產,每個人跟父母各自傳承的族群文化並不完全相同,都必須予以尊重。比如某人的父親是滿人,母親是蒙古人,那麼他的父親不能要求他繼承滿族文化,做一個完全的滿人,也不能強迫他認同歷史上的傀儡國家——滿洲國。每一個人在族群文化上的特殊性都應該得到充分尊重,每一個人都有權利去選擇自己要傳承哪一種族群文化。同時,為了方便個人處理跟其他國家公民之間的關係,履行個人的公民義務,他也應該要學會使用國家的通用語言編按:參見吳啟訥,〈多樣、單一與「通用」——比較中國與西方國家語言政策的設計背景和理念〉,《遠望》2020年9-10月號。1 。假如我們僵硬地將族群劃分為五十多個固定界線,反而對族群文化多樣性造成傷害,因為文化傳承是一個多元與變化的過程,而這種把族群之間固定化、邊界化、本質化的做法與文化傳承這一歷史現象相衝突。