從「皇民」到「中國人」的理性抉擇

根據葉盛吉的日記和識者回憶,自幼成長於日據時期殖民地教育下的葉盛吉,原本是個日語流暢(不帶臺灣口音)、從日本人就讀的臺南一中第二名畢業後考上日本仙台二高,繼而又考進日本東京帝國大學醫學專門部,且曾深信日本對外侵略所持「大東亞共榮圈」口號的標準臺籍皇民。此外,葉盛吉不但申請改名為「葉山達雄」,甚至還曾打算志願入伍為日軍獻身。葉盛吉曾於1943年12月27日的手記中留下:「現在我很想當預備生參加海軍。我渴望到第一線去,親自接觸戰爭本身飛揚激動的情境」。引文參見楊威理著,陳映真譯,《雙鄉記》,臺北:人間出版社,2009年,頁82。1 此時的葉盛吉,絕對是時人眼中的「高級」臺灣人,甚至在就讀仙台二高時還被憲兵特高科的人誤認他為日本人,足見當時葉盛吉「皇民化」之深。

然而,就這麼一位力圖接受日本「八紘一宇」軍國主義狂熱思想的臺籍「皇民」,內心深處的是非觀與自尊心使他無法忽視日本的殖民壓迫,更無法接受日本歧視所展現的民族矛盾。即便在中學時代曾一度採取逃避態度的葉盛吉,也在日後不免沉痛地回憶道:「每受(日本人)屈辱,在為自己的淒慘懦弱而悲哀的同時,因了遭受難堪的侮辱而悲憤不已」。《雙鄉記》,頁26。2 也正因日本這種歧視臺民的殖民統治,在自己身上乃至整個臺灣島剜出深刻的傷痕,故即便葉盛吉曾有加入日軍的心願,但同時又苦惱地寫下「在先天上、在宿命上,我們註定了無法出人頭地」。《雙鄉記》,頁76。3 這種先天、宿命的矛盾,斷然不可能以葉盛吉片面追求「日臺兩全之道」之路而化解。

葉光毅對於父親這種曲折的轉折過程,形容道:「人的進步,不是一步一腳印或直直的一條線前進,葉盛吉是『之字形』地在那裡輾轉、痛苦、思索。他一天到晚在苦惱(試圖同時腳踏「日vs.臺」兩條路以化解民族認同的矛盾),他為什麼會苦惱?因為他有生命,而且這種生命不是陳腐的生命。」沒錯,更進一步說,葉盛吉積極想要尋求生命的使命和意義,因此才對被殖民感到屈辱、對無法兩全感到痛苦,這樣的糾結正代表葉盛吉的良知未泯、自尊猶存,使得他無法像同齡人李登輝般當個奴顏婢膝的恭順皇民。

臺籍烈士葉盛吉之子葉光毅先生(右),與本社總編輯石佳音暢談葉盛吉生前的行跡與認同轉折,並矢志繼承與發揚亡父的使命,替中國民族復興大業留下偉大的血史,也使臺人知悉還有葉盛吉這等偉岸的楷模值得敬仰學習!

對此,葉光毅十分理解父親何以後來做回一個中國人:「這個是他選擇的道路,而且他有講過,臺灣不乏聰明的人,但就是缺少傻瓜,於是他自己講『讓我們來做一個傻瓜』。我相信那時候的左翼、那時候的『葉盛吉們』,有他這樣思想的人恐怕不會很多,而且層級也不一樣。葉盛吉雖不是一個完人、更不是神,但是你做得到(指葉盛吉的慎思明辨、擇善固執)嗎?他又是為了什麼?」也正因為這樣的認同轉變難能可貴,故葉盛吉這類「有智慧的傻瓜」,實為中國近代救亡圖存歷史中了不起的大人物,更應被樹立為臺灣人中的典範人物,以重建國家認同與道德意識。

在二戰後期,隨著與摯友楊威理的交流,以及始終不輟地憑藉良知與自省,葉盛吉逐漸認清日本帝國主義的罪惡本質,並重新找回了中國認同,開始學習中國語文、閱讀有關中國的書籍,最後慨然發出「余感受我Race(民族、人種)力量之強大,莫過於今日」《雙鄉記》,頁180。4 、「經過八年的艱苦抗戰,祖國迎來了輝煌的勝利。這一努力偉大的結晶,必將成為下一個時代雄飛的力量,對此我們都深信不疑」《雙鄉記》,頁185。5 之豪語,徹底棄絕所受的皇民化教育,選擇做個頂天立地的中國人。而當國民黨撕毀政協決議挑起內戰之後,葉盛吉又於1948年加入中國共產黨,力圖為新中國的建立而奮鬥。儘管葉盛吉在1950年5月遭國民黨逮捕、旋於11月遇害,來不及為中華民族的統一與復興繼續奮鬥。

中國自古有云:「太上有立德,其次有立功,再次有立言,雖久不廢,此之謂三不朽。」(《左傳‧襄公二十四年》)葉盛吉深受日本殖民教育之荼毒,竟能通過自身良知與思辨徹底覺醒,蛻變成一個堂堂正正的中國人。因此,即令葉盛吉實際的行動並未成功,甚至血濺刑場,但是最為不朽的反而是他如此善於內省的人格與朝聞道夕死可矣的堅持。葉盛吉之偉大,不在立功、立言,而正在於三不朽之首的「立德」。

由是之故,葉盛吉的心路轉折、擇善固執,絕非今日寧可花高價購置美國過時武器與有毒萊豬、寧可承受日本暴徒腳踹慰安婦銅像之羞辱也要甘之如飴地鼓吹「臺日友好」、寧可遭美日帝國主義盤剝也要敵視醜化大陸同胞以遂行「反中拒統」的多數臺灣人所能望其項背。

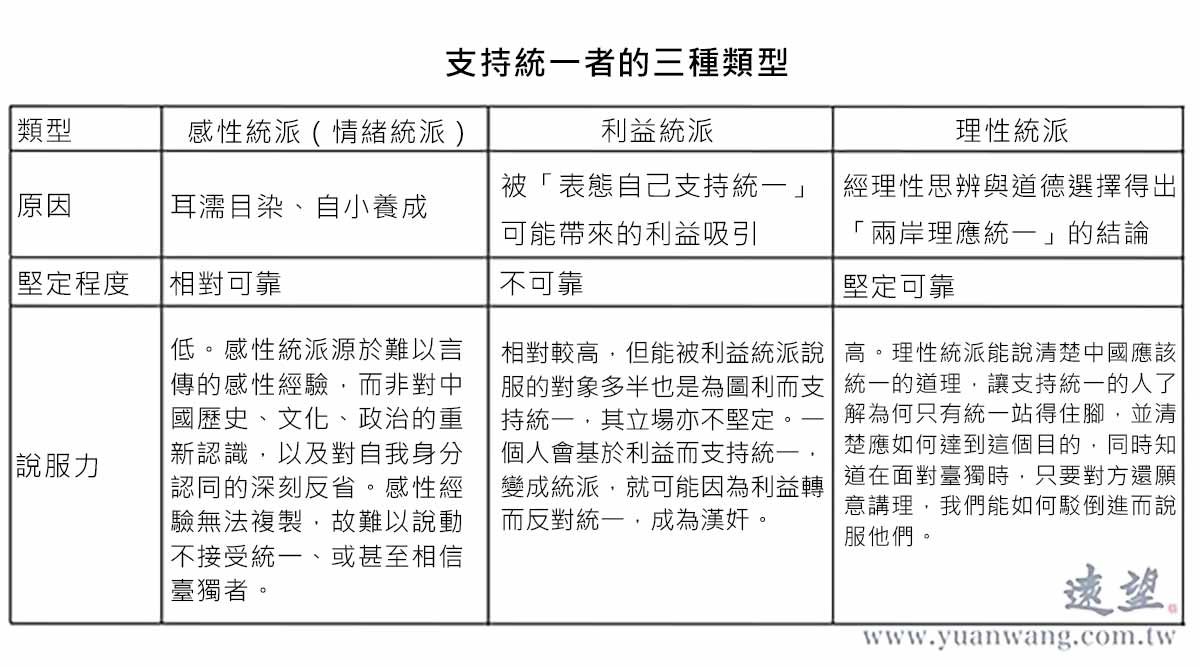

本刊曾提出:所謂「統派」,可依據其認同中國、支持統一的緣由分為三類(見下表),即感性統派、利益統派及理性統派。其中,「理性統派」是經過反省而成,亦即反省我是誰?我在我所成長的社會所繼承的文化背景下,應該選擇接受哪些價值觀?這些價值觀是誰、在哪一個文化體系下提出來的?我跟這個文化母體的關係是如何?如果這些價值觀值得發揚光大、值得繼承,那麼政治上,我應該認同哪一個群體?如果是經過類此的反省,然後得出兩岸理應統一的結論,這樣的人即是理性統派。由於理性統派是經過理性思辨與道德選擇的結果,所以既立場堅定、又能說服他人。石佳音,〈法理統一論〉(上、下),《遠望》2015年12月號及2016年1月號。6 葉盛吉經由理性反思,而從臺籍皇民轉變成不會說中文普通話也無法流暢地讀中文書的中國人,印證了中國文化的優秀以及「理性統派」的可能性;他再憑藉中國人特有之堂堂正正的人格魅力而發展其學弟顏世鴻入黨,證明了理性統派的說服力;最終,葉盛吉作為一個愛國的中國共產黨員而犧牲,更證明了理性統派的堅定性。最後,葉盛吉未及謀面的獨子葉光毅更能藉著理性反思繼承其父之遺志,更證實了理性統派的可傳承性。

統派的三分類

為革命犧牲並非「被迫選擇」 而是「義無反顧」

在分離主義勢力當道的臺灣社會裡,所謂「學術界主流」不願正視、甚至還要曲解葉盛吉找回中國認同以迄加入中國共產黨的動機與意義,拒絕相信葉盛吉的一切言行全是出於自身的理性判斷,而非所謂「被迫選擇」的一時衝動或無奈。比方主編出版《葉盛吉日記》的臺獨學者許雪姬,就在序言裡胡謅稱葉盛吉「在二高時的民族問題,由日本而中國而臺灣……在國民黨政府的暴力下,為了改善臺灣的政治、社會環境,一批有理想、有志氣、有勇氣的年輕人,被迫只能挑選共產主義的紅色祖國,卻在紅色叛徒的出賣下被一網打盡,令人不勝唏噓。」許雪姬,〈葉盛吉日記的整理、翻譯與解讀〉,許雪姬、王麗蕉編,《葉盛吉日記(一)1938-1940》,臺北:中央研究院臺灣史研究所,2017年,頁47-48。關於臺獨如何惡意扭曲葉盛吉的歷史意義,可參見本期社論:〈正確解讀「葉盛吉們」才能爭取臺灣史話語權〉。7

然而,葉盛吉的認同問題,向來只有中、日之別,從沒有把「臺灣」劃出中國版圖之外成為第三選項,他愛的「臺灣」是在整個中國之內的臺灣,不是臺獨虛構的「臺灣國」;同時許雪姬的謊言又否定了葉盛吉等臺籍烈士改革秕政、謀求中國統一復興的理想與主動性,使其犧牲恍若成了「無謂的悲劇」。殊不知葉盛吉曾向楊威理說過:「只要是一條正確的道路,抵死我也要堅持走下去的」《雙鄉記》,頁226。8 ,而這正是儒家「自反而縮,雖千萬人吾往矣」的求道精神!因此葉盛吉對自己的道路從沒後悔,其抉擇正是義無反顧的壯舉。

更何況,彼時葉盛吉在混亂的時局下並非沒有其他選擇,譬如效尤前面所提的媚日皇民李登輝,全然拋卻良心;或是像葉光毅所言:「葉盛吉比日本青年多了很多條路。第一條,選中國共產黨;第二條,依附國民黨,或者照臺灣世俗人的眼光當變色龍,牆頭一根草、風吹兩邊倒;第三,在臺大當助教。當年遣返日本人回國,臺大醫學院空下很多的職缺,以他的才華,我相信他要升職是很容易的。要不然他不要對臺灣不滿,就靜靜地在學校待也可以。或者在還沒戒嚴時,也可以到大陸或到美國去,或者就乖乖地在臺大畢業以後回臺南當個醫生啊!假如又不要,他還能坐船去馬尼拉,因為他姐姐在那裡當護士。葉盛吉的兩位親生姊姊葉彩英(葉迺貞)與葉彩屏(由於葉盛吉自幼過繼給叔父葉聰當養子,故其親姊在親屬欄上屬堂姊)先後前往馬尼拉。葉彩英於1939年4月與11月因研究衛生學兩度申請前去菲律賓,與葉盛吉幾乎同時於1946年返回已脫離日本殖民的臺灣;而葉彩屏則仍繼續待在馬尼拉,且直至1950年底還不知葉盛吉已遭國民黨當局殺害,繼續寄送聖誕卡給這位疼愛的弟弟。9 所以你看葉盛吉有幾條路?就這一點而言,葉盛吉比日本年輕人更加幸福。但他沒有迴避,他有神聖的使命感、要扛起苦難。他具有一個知識分子所自覺產生的力量,能從一個舊階段提升到另一個新階段。」

葉盛吉擇善固執,生死以之,正是中國的士大夫、中國的讀書人、中國的大丈夫才有的特質。他最後走上這條路(加入中國共產黨),完全不是「別無選擇」,更不是「誤入歧途」,而是基於其使命感,審時度勢之後的義無反顧。如果硬要說葉盛吉選擇參加共產黨而犧牲叫作「被迫」,也只能說他是受其良心所驅使,然後被時局發展所迫,保全其不朽之人格。

「義無反顧是葉盛吉的信仰」,葉光毅也說道:「他不是無謂的悲劇,而且我相信葉盛吉不是犬死(按:日語詞彙,指白白死去),葉盛吉雖敗猶榮,他是在往祖國復興、為全人類的方向奉獻生命,『把希望給整個人類』,社會主義不就是這樣嗎?所以許雪姬說葉盛吉那時候別無選擇、只能選擇共產黨,我認為她是錯的,而且歷史沒有if,(葉盛吉的選擇)哪裡有那麼簡單,這個會掉命的!」

推己及人、由愛中國推廣至愛全人類,這正是中國儒家特有的「天下為公」之巍然理想,因此雖然葉盛吉濡染更多的可能是日文書籍,但他短暫一生所反映的中國文明風采卻遠比許多數典忘祖的中國人更熠熠生輝。因此葉光毅也說:「我父親雖然中國(傳統經典)讀得很少,但不能說沒有(受到中國文化薰陶)。如他在日記裡邊討論納粹德國猶太人等種種問題時,他最後都會講到他有『Providence』──天地公道。所以我父親說要『以忍苦與信仰求永遠的生命』、『把希望帶給整個人類』,就是『解放人類』、不要有人吃人的社會(按:即顧炎武所告誡的「率獸食人,人將相食」)。雖然這個是理想,但總是要努力吧!」

也因此,楊威理儘管知悉葉盛吉願為正道犧牲的志向,卻仍在《雙鄉記》內寫道:「葉盛吉在生活、社會、政治、大學、異性等問題上都不能遂己所欲……葉盛吉也有他優柔寡斷的一面,如果他在這個時節裡(按:指光復後)不躊躇不決,毅然離開了臺灣,則其後的人生旅途,諒必會有重大的變化,肯定也不會發生把他那年輕的生命斷喪島嶼故鄉的悲劇了」《雙鄉記》,頁212。10 。這樣的假設雖然懷有對摯友的不捨,但終究小覷了葉盛吉的無畏與理智,也凸顯雖同樣身為中共黨員、葉盛吉慎思明辨(而非優柔寡斷)、義無反顧(而非命喪島嶼的悲劇)的層次已遠超出楊威理的理解層次。故此,葉光毅也表達對楊威理評斷的否定:「有一些話我不太同意,他說葉盛吉有一個缺點──優柔寡斷。所以楊威理對葉盛吉的認識,還是有他的侷限性」。總而言之,葉盛吉如果真是「優柔寡斷」之人,就不會有他的同儕好友(包括楊威理、顏世鴻)共同稱讚的領袖型人格魅力。

不受日本皇民化教育玷汙的中國君子

正因為作為中共黨員的葉盛吉懷有這般高尚的品格與堅毅的理想性,連帶使中國共產黨的號召力更加凜然與富有道德性。比如被葉盛吉於1950年1月23日吸收入黨的臺大醫學院學弟顏世鴻,便自承「我是一個偏於無政府主義者拉斯金的崇拜者,本來應與布爾什維克和毛澤東毫無關聯」,但感於葉盛吉的才情與人格,「我是在人生經驗及邏輯上輸了他,也服了他的人格,才被他收取為徒弟」《雙鄉記》,頁241。11 、「我已經中了『士為知己者死』的『中國心結』之毒深而不自知」。顏世鴻,《青島東路三號》,臺北:啟動文化,2012年,頁172。12 甚至在顏世鴻入黨當日,顏世鴻還就中共土改過於激烈的問題同監誓的上級黨員陳水木爭辯,而在場的葉盛吉始終站在顏世鴻一邊。此事也恰能打破部分教條主義者的迷思:即葉盛吉等人乃先左傾、先接受了馬克思主義的影響才開始愛黨愛國,事實上他是先存有愛中國之心、才決定加入能帶給中國嶄新未來的中國共產黨,就此投身新民主主義革命的時代洪流,簡而言之,葉、顏這一對「師徒/同志」是「先統後左」,而非「先左後統」,因此不會因為中共某一時期的作為而改其初心。

顏世鴻前輩(右一)出身抗日世家,自幼便深具民族意識,臺灣光復後又受葉盛吉的品德與才識感召,加入地下黨投身新民主主義革命的沛然大勢之中。儘管日後顏前輩不幸遭國民黨抓捕關押13年,但迄今顏前輩猶不改初心,衷心相信中國復興的一日必將到來。

故此,如今高齡95歲的顏老前輩,迄今仍謹守葉盛吉的精神而無怨無悔,日夜切盼中國的復興,這令打從少年時期便自顏世鴻口中聽聞父親行誼的葉光毅也嘆道:「當我抓住顏世鴻的手時,我感覺他的熱血還在賁張。葉盛吉才活27歲,我相信他有做一個革命家的熱血氣概,而顏世鴻活到現在,當然仍有這氣慨!他(可說)是中國共產黨堅守在臺灣的戰士、黨員!」2021年3月下旬,葉光毅曾前去探望甫出院的顏世鴻先生,彼時顏前輩動過大手術剛出院回家,身體尤為虛弱;迨至2022年1月底,遠望團隊偕同葉光毅再度前去拜訪顏世鴻先生,顏前輩氣色已紅潤許多,儘管說話仍頗吃力,但握住吾等的手臂依舊十分有力,傳達著不屈不撓的堅韌生命力,這正是我們應當尊敬、傳誦的真正中國人之精神!13

由顏世鴻身上體會到葉盛吉如此高潔的感召力,令我們由衷感佩。參與訪談的本刊總編輯稱葉盛吉「可能沒有讀過《論語》,但他實際上完全符合《論語》中子夏形容孔子說的『望之儼然,即之也溫,聽其言也厲』,還有孔子所言『毋意、毋必、毋固、毋我』,他完全就是這樣一個中國式的君子。並且君子並非不犯錯,但是不貳過,像葉盛吉一察覺自己什麼思想是錯的,他馬上就改,這一點已經超越跟他同時代的日本人跟臺灣人」。更可貴的是,「葉盛吉具有兩個當年日本人很少、臺灣人更少的特質,其一是他的自尊心非常非常地強;其二,他的是非觀非常非常地強。因此葉盛吉太優秀──優秀到做『日本人』滿足不了他,所以他變成中國人。」

葉光毅也同意道:「對,這個容器(按:指日本認同)已經容納不了他,他有思考、有苦悶、有進步──最多的是進步。我覺得大陸的共產黨員對此也要學習。因此葉盛吉真的沒有給臺灣人、也沒有給中國共產黨蒙羞,共產黨有這麼優秀的黨員、臺灣人之中也有這麼優秀的人!」葉光毅還補充稱,自己前往日本留學後遇到許多跟父親一樣畢業自仙台第二高等學校的日本人:「有的人很坦白跟我講:『抱歉我的見解、我的想法不盡然跟葉盛吉相同,我不是中國人、我不了解你們的背景,(所以葉盛吉的選擇)可能有更深層的意義』」。從這席話更可印證:葉盛吉的優秀,是只學習中國文化皮毛的日本人根本無法望其項背與理解的程度。

此外,葉光毅也推斷,正因為葉盛吉的人格魅力與為組織奉獻的精神,才令原臺大醫學院黨支部書記劉沼光潛往大陸後,將領導權交給葉盛吉,而非黨齡更深的林恩魁。而事實也證明葉盛吉並未辱沒所託,反倒是林恩魁出獄後成了臺獨,與葉盛吉、顏世鴻等昔日同志背道而馳,而這更加反襯了葉盛吉的偉大。

如此耀眼的品格,令自幼失怙的葉光毅雖然從未親睹父親一面,但也能從葉盛吉遺留文書與其他親友的口中窺見其光芒。連結婚後都不知道丈夫是共產黨員的郭淑姿,也仍記得葉盛吉會不時流露為國為民的情懷(葉光毅稱:父親曾在約會時向母親談法國大革命、談對社會的關懷、強調「我們光復後從此做一個中國人」云云)。這使得郭淑姿對葉盛吉的抉擇雖體認得不十分透徹,但葉盛吉的人格魅力仍使郭淑姿引之為葉光毅的榜樣,並鼓勵其前往日本留學以便讀懂父親思想。

此外,再加上葉光毅頗具好奇心:「我小學時(社會上)都說共匪很亂、很壞,但我得了解到底壞在哪裡,他真的是很壞嗎?對不對?小時候,我住勝利路時還會偷聽短波(收音機),因為曾繼紹教授曾繼紹出身自臺灣省立工學院(今成功大學)電機系,曾於1947年「二二八事件」期間,偕工學院南寮同學組織學生自治會蒐集日本人所遺武器,再前往嘉義加入圍攻水上機場的暴亂行列。事件過後,曾繼紹遭逮捕,在辦理自新之後得以被釋放並繼續求學。爾後曾繼紹任教於母校成功大學,並偕葉盛吉遺孀郭淑姿同居,因而對葉光毅的成長有極重要的影響。14 是電機系的,他會組短波。當時我聽到莫斯科用日語廣播,我有聽到國際歌──雖然小時候我的日文有點奇怪,日本人聽了會皺皺眉頭葉盛吉遺孀郭淑姿女士的娘家,在日據時期屬於皇民化運動中的「國語家庭」,故在母親郭淑姿的影響下,葉光毅對日語亦不陌生。15 ──還有(中共)福建前線廣播電台的『現在開始對臺灣廣播』」,故葉光毅對葉盛吉所加入的中共,從未如其他臺灣人般視之為洪水猛獸。

況且葉盛吉早在1944年日記內就揮筆寫下過「踵繼余之志者,唯我血嗣而已」,身繫囹圄時更捎信給顏世鴻,要求他「有一件事要請你牢牢記住,我現在的思想感情,和過去一年多來同你交談時的思想感情,沒有任何變化……但我有一事相託,即來日請把我的這思想感情好好地轉告我的家屬」《雙鄉記》,頁257。16 。故當顏世鴻出獄後,便聯繫上葉家,向葉光毅敘說葉盛吉希望血嗣所能踵繼的「思想感情」──熱愛中國、做個助力民族復興的中國人,使葉光毅在學好日文讀懂父親遺稿之前,便已理解葉盛吉的抱負,從而敬佩父親的人格。這不僅有別於許多不明白、不好奇、甚至不諒解父祖作為的臺灣左翼政治犯後代,更揭示葉盛吉生平與人格的正面意義:他正該做為兩岸統一後臺灣「再中國化」的典範人物!使能踵繼其志的人不再僅限於血嗣、而是與大陸同胞同為炎黃血嗣的臺灣人,使臺灣人能再度成為「中國人」!

哲人日已遠,典型在夙昔

正因葉盛吉的言行,同時代表中國傳統文化的光輝與中國近代反帝革命的壯烈,所以記載葉盛吉思想的大量文書遺稿,必須被正確詮釋而非片面解構,藉以傳承其捨身奉獻的「志」,絕不能任其被臺獨曲解利用為政治宣傳工具,也不可淪為形式主義「學術研究」的簡單樣板。葉光毅也認為:「這些資料(按:指葉盛吉文書)已經經過多年,雖然如今在冷氣室裡可以瀏覽得很輕鬆,但光靠我一個葉光毅,做這個(按:指永久保存與譯註出版)是不可能的。因此我們再把它弄深一點、再多加思考一點,便更能夠展現其後勁,使之更加豐厚紮實。他是賜給臺灣跟大陸、海峽兩邊中國人最後的禮物。他的故事很精彩,是屬於海峽兩邊中國人的公共財。至於若只是單純請我去介紹葉盛吉、然後現場聽眾點個蠟燭表達不勝唏噓,就沒有任何意義,我是不搞這些的。」

這正符合《遠望》發掘與弘揚葉盛吉等愛國烈士的初衷:他們沒有白活,我們就不應讓他們白死!唯有正確解讀「葉盛吉們」的理想、實踐「葉盛吉們」的理想、進而傳承與守護「葉盛吉們」的理想,才能真正反獨促統、推進與鞏固兩岸統一,如此方無愧於前賢先烈的犧牲。否則若只是等閒視之,令「葉盛吉們」僅僅成為文獻史料中或展覽會場裡的一個個名字,甚至任憑臺獨勢力的糟蹋,那才是葉盛吉們的真正「犬死」,是務須避免的「無謂悲劇」!