「國家認同」是最深層的結構

民進黨實際上是在進行雙重革命:一個是革中華民國的命,也就是想去除中華民國,所以不斷要正名制憲;另外一個是革「一個中國」的命,要「去中國化」。中國原是一個整體,但目前是分裂的,一邊叫中華民國、一邊叫中華人民共和國。民進黨想創建臺灣國,那就成為另外一個獨立的國家。近年來,還有人想從歷史上、文化上、認同上,與整體中國統統切斷,這當然是要革整個中國的命。我認為這雙重革命會造成政治危機與社會不安。

我們自由主義學者都會特別強調自由民主價值的重要,認為這樣的價值是普世的,顛撲不破的。但在某種程度上,我也感覺其中並不是沒有盲點,盲點在哪裡呢?就是自由主義者主張的自由民主,基本上是以個人為中心的「理性抉擇」。因為透過理性思考,自由民主的價值是有益的、正確的、應當的。但是,人不光是理性的動物,也是相當注重感情的,而群體主義或是愛國主義則含有濃烈的感情成分。它強調群體的愛與認同,假如國家變得貧苦、窮困、衰退了,依理性的抉擇,最好離開這個國家,一走了之;但是相反地,歷史上有很多愛國運動,就是為了救這個苦難的國家,甚至可以犧牲自己的生命。相對而言,自由主義的感情成分比較少,理性成分比較高,因而自由主義非常重視合理性的邏輯思考,強調過程、手段、制度及規則。在另一面,愛國主義則較注重群體的認同、忠誠及凝聚等。從整體的人類社會來講,我的看法是,自由主義者假如把國家這個群體的感情因素拿掉,那自由主義者的思考和實際的推動一定會發生困難。因為到現在為止,自由民主仍必須在國家之內進行,國家如不能統合、鞏固,自由民主就失去了根,會飄浮起來,不能落實。孫中山先生先講民族主義,再講民權主義,不是沒有道理的。

自由民主是政府與人民之間的權力關係與結構,原不與國家在一個層次,但互為表裡。不過,實際上,在臺灣主張自由民主的人士,有時會忽略還有一個更深層的結構,那就是國家。假如我們不討論這個深層的問題,自由民主就沒有辦法仔細往下討論,也沒有辦法好好在臺灣實行。

國家認同的群體主義可以涵蓋整體中國,也可能只限於臺灣,但都會影響到自由民主的實施。如兩者認同之間發生衝突,對自由民主更會造成極大的衝擊。若干年來,有人主張要放棄國家的群體主義,關於這點,我們在思想上可以討論,但是在現實世界上,不能否定它的存在。這就好比一個家庭,夫妻、父母、兒女,因感情的因素而凝聚相連,也正因為這樣子的連接,必然會產生團體的感情。這種感情,在國家就叫愛國,而且還含有道德的意涵。美國故前總統甘迺迪就說過:「不要問國家為你做什麼,要問你為國家做什麼。」他在觀念上很能分辨出愛國與自由民主的不同層次。

多年來自由主義人士在臺灣倡導及推動自由民主,主要在確保及實施人民的四種基本權利,即:平權(人民及各群體之間的平等);人權(各種自由權,政府不能侵犯);民權(組成政府及參政權);分權(政府權力的分立與制衡)。這四種基本權利都是規範人民與政府的權力關係,不僅可避免專制,且能促進政府的效能,制定及執行良好的公共政策。但政府在1949年遷臺後,卻實行威權體制,妨礙自由民主的建設與發展,主要的理由即在追求國家的統一,可見國家群體主義的影響。蔣中正老總統到臺灣後,他的使命是「反共復國、解救同胞」,曾出版兩本有名的書:《蘇俄在中國》及《反共抗俄基本論》。這兩本書的觀念其實就是來自國家的群體主義,要把整體中國救起來。在這個基礎上,他就推行黨國合一,先改造國民黨,再實施威權統治,也就是透過黨來控制政府體制、政治社會及民間社會。他另併合運用「戒嚴」及「動員戡亂時期臨時條款」,凍結憲政,實行黨禁、報禁。他為了政權穩定及培養國力,也制定了一些不錯的公共政策,如土地改革、經濟建設及教育普及等。但公共政策是政治體系的外層運作,我們不能因為公共政策而避開深一層次的自由民主及國家問題。有人說老蔣總統為了掌握政權,反共復國只是個幻想,但當時他自己則認為是非常神聖的革命任務。當然我們反對這種威權體制,我們不斷而強力地要求回歸憲法,推進自由民主,而在人民的需求與監督的基礎上,制定妥當的公共政策。

威權鬆動後,認同問題惡化

現在要指出的是:威權體制有它的先天缺點。領袖會老、去世,一切情勢也都會改變。等到老蔣總統人老了,再加上退出聯合國,反共復國的使命愈來愈落空了,這時候,威權體制本身就出現了鬆動的情況。

後來蔣經國掌握政權,這位小蔣總統沒法再以反共復國作為訴求,他就改以十大建設與行政革新,作為威權統治的新的神聖使命,他要把自己塑造成另外一個有魅力的領袖。不過,以前反共復國是深入到國家層次,現在所訴求的是外層的公共政策,威權統治的理由不夠強。但是他還是維持著黨國合一,仍要控制,但越往下走,控制力量就變弱了。反過來,倡導自由民主,反對威權統治的力量就不斷地強化。

小蔣總統只得慢慢地開放,擴大中央民意代表的增補選,臺灣同胞就可透過選舉參與進來了。選舉是一種機制,這個機制會帶來政治及社會的開放。我們可以看到,一到選舉,就有所謂的選舉假期,什麼話都敢講,政府也不敢抓,怕發生動亂。這樣不斷的選,不斷的選,有了發聲的平臺,有了大家的聚會,慢慢就形成了黨外。到了1986年,國民黨要取締黨外組織的公共政策研究會,我們主張自由民主的人士就公開反對,並出面與國民黨溝通。小蔣總統終於同意妥協,允許黨外可在內政部登記成立政治團體。就在這一溝通的過程中,黨外人士在圓山飯店成立民主進步黨。在我們協調下,國民黨說他們仍會指民進黨是非法的,但只要民進黨人不抗爭,國民黨就不抓人。就是這樣黨禁實際解除了,這是個很大的突破。這樣的發展,使得小蔣總統必得將威權體制轉型。不久,他就正式宣布解嚴,取消黨禁與報禁。有人說,他具有民主的性格,其實更多是基於現實的考量:要是抓人,國際間會怎麼看?國內媒體、學者又怎麼看?誰會支持呢?不過,他的妥協使得政治體制能順利轉型,未造成災難性的衝突。

到了這一階段,自由民主就能進一步開展了嗎?其實不然,族群與國家認同的問題則日益嚴重,對自由民主帶來另一波危機。過去,我們總覺得威權體制壓迫本省同胞,但一旦轉型,趨向自由民主化,省籍觀念應該得到化解,那就可以不分省籍與族群,共同追求自由民主了。後來發現族群認同與省籍觀念並未化解,且逐漸加深。

小蔣總統在解嚴後未久,即告逝世,李登輝繼任總統,他掌權後運用本土認同做為號召,一面在國民黨原有的威權結構上,整建本土的地方派系,操作所謂的黑金政治;一面則處心積慮地推行臺灣主義(Taiwanism)。這個主義對臺灣的自由民主造成更大的挑戰。

臺灣主義有三個核心的內涵,其一是臺灣主體論:要建立臺灣族群的主體認同,並與中國人區隔。在臺灣的外省人如不接受臺灣這個主體,就可回大陸去。其二是臺灣主權論:對內要建立本土政權,由本省人當政;對外要爭取獨立的主權,要走出去,要參加國際組織,如聯合國等。其三為臺灣的主張:要把臺灣和中國從歷史、文化、經濟等各方面加以切割,如要建立臺灣自己的歷史與文化、經濟上發展南下政策、對大陸要戒急用忍等。

總而言之,李登輝的臺灣主義,就是要建立新而獨立的臺灣國。早先他在表面上還談談統一,後來就公開主張「一邊一國」了。中共反對,就視為敵國。黨內主張統一的,也只得分裂出去,另組新黨。他在本土認同及獨立建國的訴求下,一連串做了六次修憲:將總統改為直接民選、總統的權力擴充到最大、省級政府遭到凍結。從此,愛臺灣的民粹主義大見流行,獨統形成對立,族群呈現撕裂。在這般對立與撕裂的情形下,自由民主在實質上當然受到壓制與破壞。

臺灣的選舉是要選出一個國家

李登輝在出任總統後,曾召開了一次「國是會議」,我應邀參加籌備會,等到發現他要大肆修憲,擴大總統職權,趨向以臺灣群體主義為號召的威權統治,我就退出了。我當時感覺自由主義在臺灣好像慢慢衰退了,臺灣主義會興盛起來,族群與統獨的紛爭也會隨之而到了。

李登輝連任總統一次後,任期屆滿,於是在2000年舉行大選,那時國民黨分裂,本土勢力在臺灣主義的培育下則相當壯大,大選的結果是國民黨喪失政權,由民進黨的陳水扁當選總統,四年後再連任一次。政黨輪替本來可推動自由民主的發展,但事實上又不然。我們在兩次選舉中可以看出,主要的議題環繞著族群及建國,不像正常民主國家的選舉,著重公共政策與自由人權。臺灣的選舉變質了,已不是體制內的選舉,而是要選出一個國家。民進黨告訴大家,選了它們,將來可以進行臺獨建國,選擇國民黨的話,不過是維持中華民國,這正是他們要革除的。

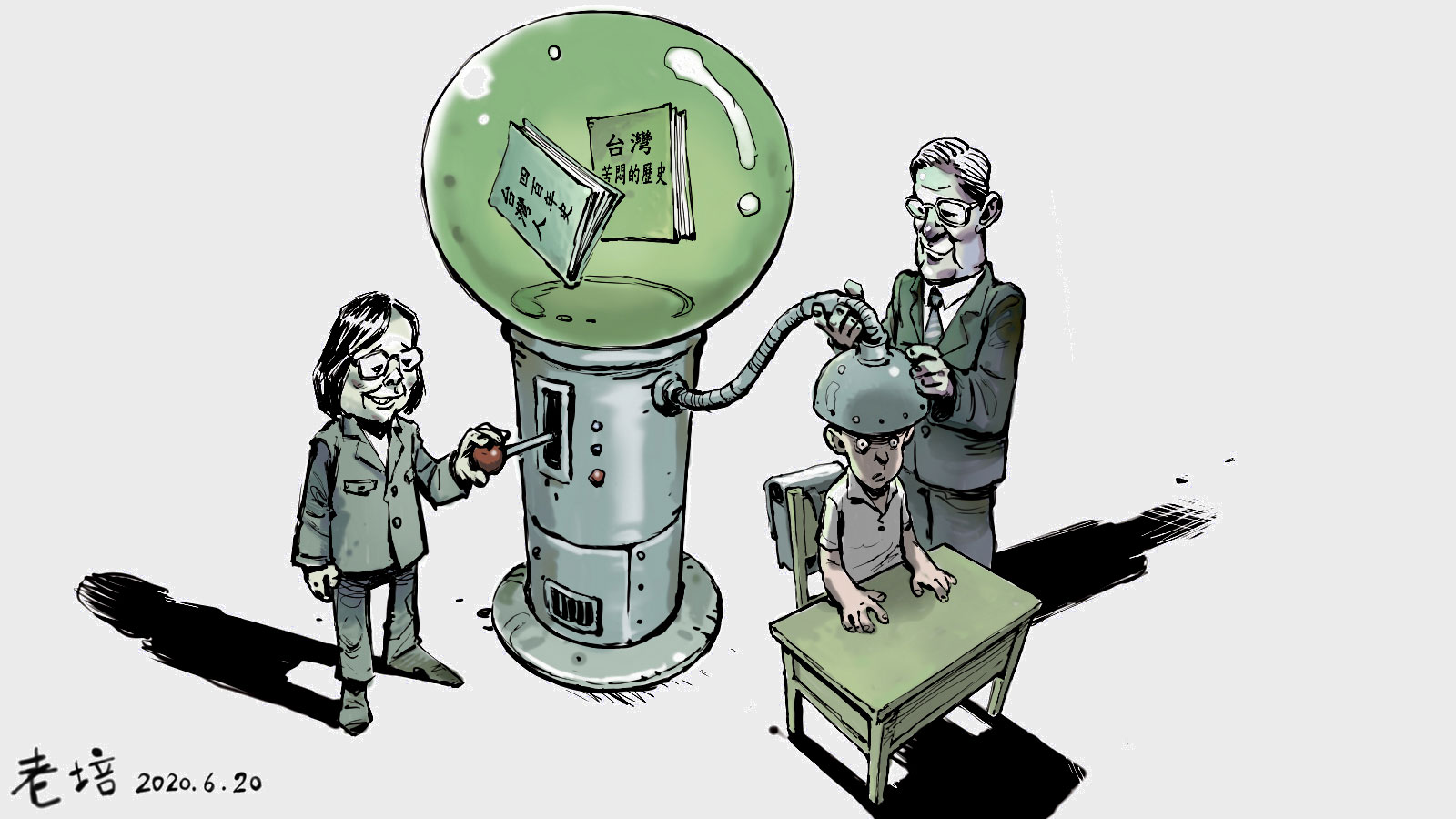

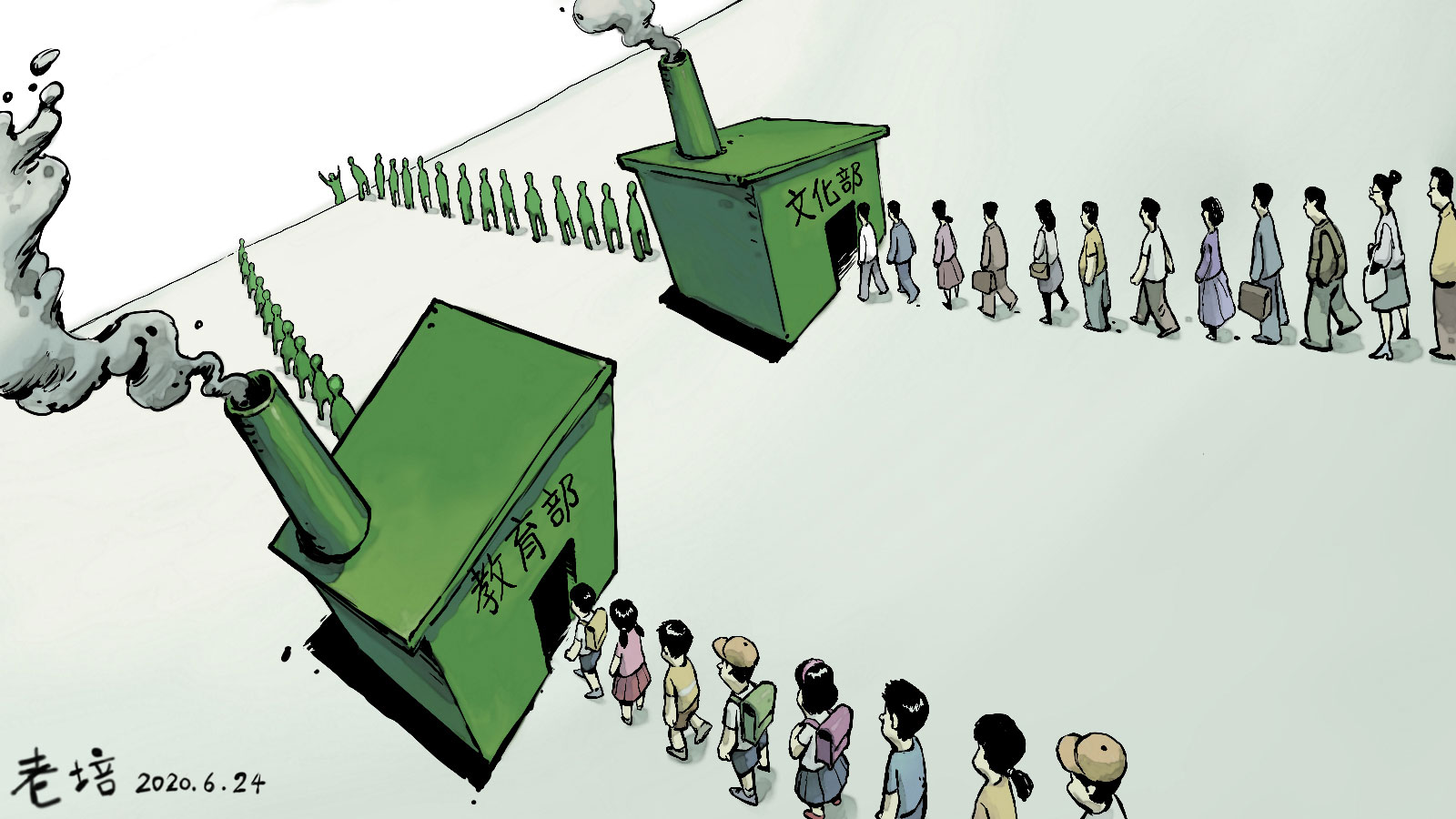

民進黨當政的八年來,不斷強化臺灣主義,族群及國家認同問題越來越嚴重,他們發動的「去中國化」,已延伸到「去中華化」了。每逢二二八皆要挑動省籍悲情,現在要去蔣,看起來是為了打倒威權,實際上是為了去中國化。所以我說民進黨在搞雙重革命:革中華民國的命,革一個中國的命。雙重革命當然也有理想啊,理想就是「臺灣主義」。正因為如此,臺灣的自由民主始終在國家認同的衝突上飄浮,威權統治也從未完全消失過。這實在是一種非常奇特的政治體系,大家皆擔心危機及風暴的突然來臨。

[2008年]3月間又要舉行總統大選,國民黨在臺灣主義的壓制下,對整體國家的發展,還提不出完整的論述,令人感覺過於退縮。而民進黨雖抱著臺灣主義,但為了目的,不擇手段地衝撞,令人感覺製造衝突與不安。

但不管是民進黨的候選人謝長廷或國民黨的候選人馬英九當選總統,族群與國家認同的問題都仍然存在。如不能對內加以化解,對外和中國大陸就國家結構及發展問題,有所協調,臺灣的自由民主就不易擺脫飄浮、失根的困境。

從整個國際情勢來看,中國大陸越來越強,國際的接受度和依賴度也越來越高。假如臺灣一味去中國化,進行法理臺獨,必然造成兩岸的衝突,如一旦爆發戰爭,不管輸贏,臺灣的自由民主就更難談了。