今(2019)年是五四運動100週年。兩岸、海外都有不少針對發生在1919年的五四運動及做為其背景的新文化運動的討論。許多人把「五四」聯繫到中國今日的現狀,可見我們仍生活在「後五四」時期,有必要重新審視五四的意義與作用。

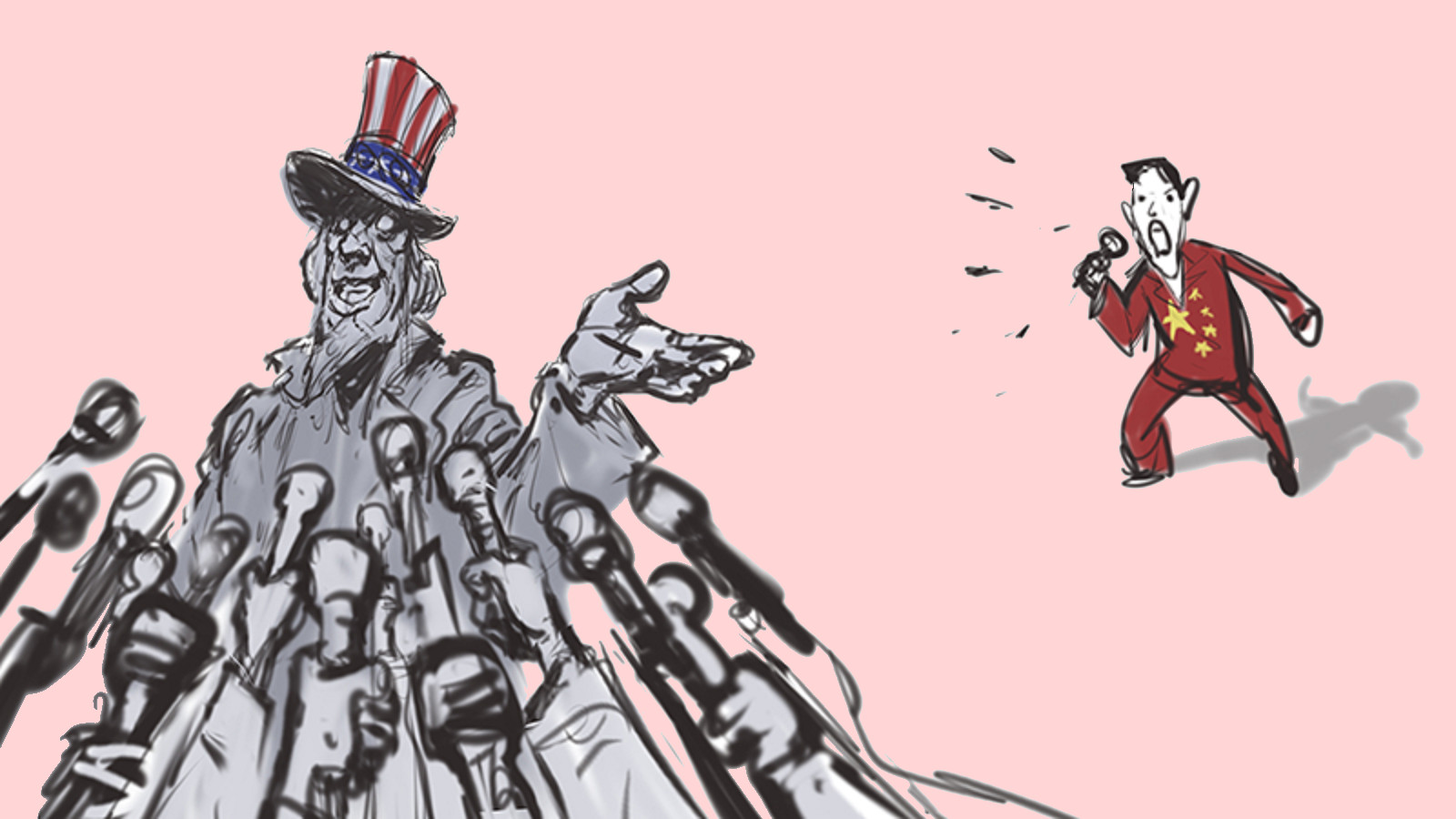

回顧過去一世紀,從「五四」和「新文化運動」建構出來的「救亡」、「科學」、「民主」等話語,主導了政治和社會的走向。在國家面臨存亡危機的20世紀前半期,中國知識界對於「五四」的直接動因──救亡與國族建構──抱持敬意,當時並不存在「救亡」有礙於「科學」、「民主」的論述。到20世紀後半,臺灣處於東西方「冷戰」的背景下,在文化和思想上日益淪為西方附庸;從上世紀最後20年迄今,中國大陸由於與西方主導的全球經濟體系逐漸接軌,知識界也習於接受西方話語體系。兩岸對五四的論述,遂先後產生變化。

在兩岸分治之下,臺灣有對抗中國大陸以民族主義促統的政治需要;大陸的西化派則需要對抗(非西方的)中國傳統和(非西方主流的)中國革命話語體系。於是,兩岸知識界的西化派遂標舉「科學」、「民主」,並且聲言中國社會進步遲滯的根本原因,在於五四的「救亡」主題壓倒了「啟蒙」(科學、民主)。但是,五四運動的主旨真的只是啟蒙(即科學、民主)嗎?「五四」前後啟蒙的內容又是什麼?

救亡運動從文化走向政治的轉折:五四

回到歷史現場,五四運動的目標是建構民族國家,救亡圖存。但做為其重要背景的新文化運動,其方法和內容卻與國族建構的目標有結構性的衝突。借用中共用語,發生於後的「五四」應是「反帝」運動,發生在前的「新文化運動」則是「反封建」運動。胡適體認到此差異之後就指出,五四不再是具有「文藝復興」性質的新文化運動,而已變質成政治運動。在毛澤東的認知中,「新文化運動」與「五四」雖是連續、連結的過程,但在馬克思主義者介入並主導之後,二者才進入「新民主主義革命階段」。換言之,毛也暗示新文化運動和五四運動曾經歷過轉向的過程。究竟「轉向」的內容和原因為何?

新文化運動在五四時轉向的重要原因,在於新文化運動的啟蒙敘事乃建立在與想像的(非事實上的)「蒙昧」傳統對話的基礎上,因而既未能改造(應改造的)傳統,也不能繼承(應繼承的)傳統,以致於未能有效回應國族建構的需求,也無法達到救亡的目的。

面對19世紀中期以後西方的擴張,中國知識界日益強烈地感到傳統文化不足以應付挑戰。部分知識分子認定西方之強源自其技術、制度乃至文化的優越,中國之衰也源自其文化、制度和技術的簡陋。隨之登場的新文化運動,就發展出這些知識分子對近代西方的浪漫化想像,和對傳統中國的妖魔化(也是簡化或浪漫化)想像,進而否定中國傳統的正當性。

康德和黑格爾的「世界史」核心概念,包括「傳統與現代」、「蒙昧與啟蒙」、「偏執與理性」、「停滯與進步」、「奴役與自由」等等的二元對立。類似前述的西方新世界觀,影響了部分中國知識分子。戊戌變法時期的思想,即已接納這一史觀。陳獨秀在《新青年》創刊號上發表創刊詞〈敬告青年〉,則進一步宣示雜誌及其所代表的新文化運動之六項宗旨為:自由的而非奴隸的、進步的而非保守的、進取的而非退隱的、世界的而非鎖國的、實利的而非虛文的、科學的而非想像的。在每一項二元對立中,西方都代表進步的價值,中國都是落後的一方。陳獨秀的同儕們很快將「新文化運動」定位為「文藝復興」,而「復興」的內容幾乎皆以歐洲為範本;「啟蒙」的方法也被簡化為棄中就西。

歷史原是中國人的信仰。19世紀末,中國讀書人的信仰開始崩塌;重構歷史敘事以替代崩塌的信仰,成為多數讀書人的現實需求。在這個氛圍下,新文化運動致力於創造全新的文化氛圍乃至文化體系,但對於忠實再現歷史實況則興趣缺缺。

想像的蒙昧傳統與浪漫的近代西方

在新文化運動所認定的「現代性」觀念系統下,知識界接受了西方文化中的二分法思維,他們建立了描述、詮釋中國歷史的新體系,將「傳統與現代」、「中國與西方」對立起來,視現代和西方為進步、優越,古代和中國為落後、低劣;並進一步推導出倫理學的結論:「進步」必將淘汰「落後」。

這套體系還包括一系列內容含混的關鍵概念。例如:陳獨秀從日本移植「封建」的概念,用以描述中國政治傳統和文化傳統,卻忽略了王朝中國長期追求大一統、並以郡縣制和科舉推動中央集權的歷史,陳氏也移植了日本維新運動對日本「封建」的批判內容和批判方法,於是中國傳統就被他簡化為「封建專制」。

日本的「封建」幕府時代約700年,至明治末、大正初,封建制度解體。明治時期的日本啟蒙思想家沿襲法國啟蒙運動,將舊的、落後的制度及觀念描述為「封建」,德川幕府時代遂被他們定位為「封建」、「鎖國」。而「立憲」與「建制」的對立及「開國」與「鎖國」的對立,是日本近代化進程中的兩大主題。陳獨秀於明治末、大正初遊學日本,深受感染。1914年至1915年間,陳氏第五次遊學日本,時值日本近代史上繼1870-80年代「自由民權運動」之後第二次民主高潮(即所謂「大正德謨克拉西」),批判封建制遺緒是其焦點。陳獨秀在新文化運動中擁護「德先生」,反對孔教、禮法、貞節、舊倫理、舊政治;擁護「賽先生」,反對舊藝術、舊宗教。這些概念皆可在「大正德謨克拉西」中找到原型。陳獨秀以「封建」一詞指稱周秦以下直至現代的全部歷史,並概括中國的各種落後屬性,始自他1915年夏自日本遊學歸國創辦《青年雜誌》,9月15日在該刊發表〈敬告青年〉一文。他在文中將各種落後現象都歸為「封建制度之遺」,將「封建」指為陳腐、落後之淵藪。陳氏認定,正因為有此封建遺緒,使當代中國人思想落後西方千年。1915年10月15日,陳氏撰〈今日之教育方針〉,又將「封建時代」等同於「君主專制時代」。陳對「封建」一詞的用法,不僅與周秦以降的全部「封建論」相異,也與近代諸作者的用例相反。參見馮天瑜,〈五四時期陳獨秀「反封建」命題評析〉,《江漢論壇》,2005年11期。1

但是20世紀初的中國現況,並非西歐和日本的「封建」狀態。在中國歷史中,「專制」被陳獨秀指責為「封建」,陳的傳人又指責「大一統」,但「封建」與「大一統」在概念上卻是矛盾的。又,所謂「宗法」、「階級」(等級制)、「迷信」等內容也非「封建」所專有。但在新文化運動話語體系裡,「封建專制」、「封建帝王」、「封建官僚」、「封建地主」、「封建經濟」等邏輯矛盾的概念則廣泛流行。由於陳獨秀對「封建」概念的濫用,不僅導引了國、共乃至當代臺灣的「反封建」政治文化,也嚴重扭曲了以傳統中國為對象的學術研究。

除了將中國傳統社會界定為「封建」,主張「封建主義抑制了中國人的自由精神、人文主義,現代化首先必須反封建」,陳獨秀和他的同志們也進一步將這個社會的政治特色描述為「專制」。在此,他們忽視兩項基本事實:一、戰國以前真正的「封建時代」權力分散,不具備政治專制及文化專制的技術條件,因而才可能百家爭鳴;二、秦統一天下之後,仍然受限於技術條件,王朝的政治輻射力只能達到農業地帶的城鎮層級,因而留下很多的政治空隙。在現代工業技術和統治技術發明前,「專制」只能是統治者的理想。在真正的「封建時代」和秦統一之後的「後封建時代」,宗法制度是一個有「封建」色彩的現象,它是自然經濟、聚族而居的產物,而且正是帝王「專制」的障礙。

新文化運動受西歐和日本啟蒙運動論述的影響,將傳統中國社會想像成為「貴族」社會,於是中國文化史遂被描述為(與西歐相同的)貴族和平民之爭。此一立論忽視中國實行科舉之後,貴族和貴族傳統已消失的歷史事實,也忽視中國文學(尤其是近古文學)中包含貴族精神的個性表達、人文精神。新文化運動將貴族文學與平民文學對立的缺失,直到1922年才由周作人提出反省。參見周作人,〈平民的文學〉、〈貴族的文學〉,收入其《自己的園地》,北京:十月文藝出版社,2011年;周作人,《新文學的源流》,石家莊:河北教育出版社,2002年。2

新文化運動還將科舉描述為扼殺創造力、個性、乃至人性的制度,迴避這個制度對傳統社會的教育、社會流動和政治、行政的常態運作的正面價值。

從清末新政廢除科舉開始,留洋知識分子逐漸掌控教育優勢和教育政策,倡導西學和技職教育。與廢科舉同步展開的城市化進程,造成知識菁英和財富階層離開鄉村,移居城市,導致鄉村喪失技術與資金,加速破產。這一結果,為共產黨在鄉村的生存、動員和發展創造了條件。

與教育的轉向相連,新文化運動和他們的傳人,傾向於為西方知識體系加上「現代」和「科學」的光環,否認傳統知識的合理性,將中國傳統知識視為「迷信」,尤其是將中醫藥看做「不科學」、「巫術」、「讖緯」、「殺人密醫」,另一方面則致力於確立西醫、西藥學的「唯一科學」性。

「白話文」是新文化運動的重要主張。胡適將文言想像為拉丁文,與之相對,白話即是義大利語,他並將西歐近代「言文一致」之舉簡化為口語和書面語的完全重疊。劉半農等則將漢字想像為埃及圖畫文字,相較於拼音文字,是一種原始落後的文字型態。錢玄同甚至主張廢除漢語。錢的主張不可行,顯而易見;而從常識層面看,胡、劉的判斷亦皆有誤。中文文言、白話間的關係,與拉丁文、義大利語的關係並不相同;漢字是表意文字而非僅象形文字。從認知層面,胡、劉忽略了中國表意文字實為建立、延續東亞文化秩序和政治秩序的有效工具的歷史。同時,近古以來真正有地位的中國文學經典,無一不與白話有關。以「戲曲」、「四大奇書」、「話本」為代表的文學,其成就較之「文學革命」時期的多數幼稚作品,要成熟生動許多。

最後,西歐政治和西歐文化對世界的主宰,導致中國知識界從19世紀末到新文化運動期間,直觀地移植了西歐的文明等級觀念、線性歷史觀念,將中國歷史置於西歐文明的次一等級和西歐歷史的前一階段之中。傳統中國的國家觀念和國際秩序觀念,被新文化運動視為落後觀念。依此邏輯,當時的中國正面臨轉型為「現代民族國家」的歷史任務,但若依照新文化運動對於中國傳統的拆解,以他們所認知的中國實況,顯然又難以建構新的民族國家。

新文化運動方興未艾之際,美國總統威爾遜正介入一次大戰戰後秩序的重建,他的「民族自決」主張受到中國知識界的追捧。在新文化運動眼中,傳統中國不僅是東方的、古代的、封建的、落後的,乃至愚昧的,甚至是「帝國」的(非「國家」),這樣的認知承襲自西方的中國觀,本就難以解釋中國歷史的特質和演進邏輯。若談到中國的族群和國族建構議題,五四知識分子則以西方民族主義的視角,將中國的多元文化、多元族群現象解釋為「多民族」,並試圖以「民族自決」做為中國族群議題的解決方案。這樣的認知,似乎是在與一種想像中的傳統對話,而非與真實的傳統連結。

五四學生的愛國聲浪催生部分人對「民族自決」的思考。在1919年底,有人在《東方雜誌》上撰文,對威爾遜「民族自決」主張在中國的流行提出警告,「其久困於他國專制壓迫之下者,則欲乘此恢復其獨立自由,其屢受他國之凌辱而瀕於危亡者,則欲藉此以抗強暴而圖自存,其狡焉思逞日以侵略為務者,亦且外假民族自決扶危撫弱之名,而內以濟其嫖竊併吞之欲」。隱青,〈民族精神〉,《東方雜誌》16卷12期,1919年12月15日。3 稍後發生的外蒙古再次獨立事件,成為對天真擁戴「民族自決」主張人士的棒喝。1924年4月,藍孕歐撰〈再斥袒俄者〉一文,斥責「硬把民族自決一語用諸蒙古問題」,主張「要談民族自決就應該以中華民族為單位」。藍孕歐,〈再斥袒俄者〉,《時事新報》,1925年4月10日。4 1925年7月,又出現明確的「大中華民族自決」的主張。胡偉國,〈民族自決與蒙古獨立〉,《醒獅週報》41號,1925年7月18日。5

受益於新文化運動和五四的國、共兩黨,都曾從政治動員的角度,自發或受蘇聯影響,極力主張「扶助弱小民族獨立」。這種態度直到國民政府奠都南京,中共進入抗戰時期,才分別有所改變。

五四:從浪漫回歸現實

回到20世紀最初20年的歷史情境中,新文化運動將中國歷史(傳統)和中國未來(現代化)對立起來的想像,顯然是一種浪漫化思維的產物:以為歷史是完全虛構的,於是需要完全重構;以為歷史是蒙昧的,於是需要啟蒙;以為歷史是專制的,於是需要革命。

一戰結束後,中國再度面臨喪權辱國的窘境,才促使一些人脫離這種浪漫化的思維。此後展開的國民黨革命和共產黨革命的實踐,從新文化運動轉折的角度看,是一種回歸現實的的「去浪漫化」過程。

國、共兩黨的革命均受益於新文化運動和五四的想像和論述,將「五四」和「新文化運動」納入國、共兩黨各自「革命傳統」的一部分,也是兩黨的發明。但國、共將新「傳統」奉祀在神壇後,即發現其革命實踐無法沈溺於這種神聖的想像之中,而必須實實在在地花力氣從舊傳統的現實中汲取政治營養。西方中心的「線性進化論」、「歷史終結論」,皆無法滿足革命的理論與現實需要。回歸本土、面對現實,是兩黨皆無法避免的選擇。對於國、共而言,政治正統性議題、國族議題、農民議題(成為中國革命的主體、建設社會主義的主力之一)、農村包圍城市、持久戰、社會主義政治經濟學(農、輕、重並舉)等等,都是關乎其生存發展的真實議題,並且都無法從新文化運動的二元論述中直接找到答案。於是,「三民主義文化」的成長過程,可以見到西方思維本土化的軌跡;馬克思主義的中國化,也是這個本來標榜無國界的革命意識形態落實到現實革命過程中的必由之路。

五四運動,就是從浪漫回歸現實的轉折點。此後的國、共兩黨都逐漸修正新文化運動的反傳統路線。

1920年代開始的「再中國化」

在國民黨方面,儘管孫中山基於政治原因曾支持新文化運動和五四學生運動,但基於民族主義立場,又從未完全贊同新文學和新思想運動。在1927年清黨之前,國民黨(與共產黨不約而同地)將「五四」定位為「反對帝國主義與軍閥政治的運動」高爾松,〈五四紀念的感想〉,《民國日報》(上海版)「五四特刊」,1925年5月4日。6 ;清黨之後,則將「五四」定義為「三民主義的革命運動」〈五四運動十一週年宣傳大綱〉,《中央週報》第98期,1930年4月21日,頁47。7 ,強調中國「只有整個民族受帝國主義壓迫的事實」,「只有民族的利益,沒有階級的利益」蔣中正,〈本黨國民革命和俄國共產革命的區別〉(1929年4月25日出席長沙市民歡迎大會講),《總統蔣公思想言論總集》十卷,頁385-394。8 ,以別於中共從新文化運動的「解放」議題所延伸出來的「階級解放」訴求。國民政府成立後,蔣介石進一步將三民主義儒家化,強調繼承傳統文化,同時反省新文化運動對傳統價值體系的破壞金志騫,〈五四運動之經過及其影響〉,《民國日報》(上海版)「五四特刊」,1929年5月4日。9 。七七事變後,國民黨對五四的紀念更集中於彰顯其民族主義性質,同時批判新文化運動「做外國文化奴隸」的缺失 。參見蔣中正,《中國之命運》。10

共產黨則在政治上高明地接收五四的資源,做為其建立歷史敘事和革命正當性的資本,但同時將「五四」與「新文化運動」區隔開來,將前者定位為新民主主義革命的開端。

國、共兩黨還在其他層面回歸或接續了傳統。首先,國民黨從傳統「貴族」(仕紳)階層中搜尋正當性論述,共產黨則從傳統平民中尋找革命的本土源頭、本土思想資源和本土智慧。國民黨雖推崇西化教育,但也在政治體系內設置「考試院」,取法科舉傳統以補充現代學校教育;共產黨則運用私塾、師徒等民間教育傳統,充實其成員和支持者的教育資源;國共的「黨化」教育,也都是科舉和西化教育的混合產物。兩黨都藉助於中醫藥等傳統知識以補足西化資源之不足。國共雖然都主張語言文字的改革,甚至都曾支持漢字拉丁化,但在無比巨大的文化慣性面前,還是必須對傳統做出根本妥協。

最後,由於「中華民族」概念內涵和邊界的不確定,使得1920-30年代的國、共兩黨長期擺盪在維持「中國」領土完整與支持少數族群自決(亦即脫離中國)之間。國民黨在奠都南京後,確立了維持中國主權與領土完整、反對境內少數族群分離的立場。抗戰開始後,共產黨從中華民族的立場定位自身為:既是無產階級的先鋒隊,也是中華民族的先鋒隊。共產黨也將「中華民族」視為中國境內「各民族」的集合體,並以中華民族的整體自決代替各少數民族的分別自決。

超越五四 回歸傳統 走向復興

在現實歷史中,五四運動是從清末以來的長期救亡運動中的轉折點,是中國知識分子從「文化救亡」走向「政治救亡」、從浪漫想像回歸現實情境的起點。但是,「五四」以其激動人心的群眾運動而被視為新文化運動的高潮,後者的反傳統主張又被簡化為「打倒孔家店」,於是「五四」就成為激進反傳統的標竿,無論其啟蒙敘事還是革命敘事都被神話化,長期主導中國的思想和政治。

今天我們回顧歷史,應知道新文化運動對傳統中國想像的失誤,首先不在於對中國的了解不足,更在於當時國人對外國歷史、世界文化的了解有限,以致無法提出有效應變的方案。由於救亡屢屢受挫,文化自信喪失殆盡,然後才出現膚淺而情緒化的全面反傳統主張。

新文化運動的源頭是戊戌。戊戌時的政治主張已有極端化傾向,即「一切制度悉從泰西」。易鼐,〈中國宜以弱為強說〉,《湘報》1898年第20號(中華書局1965年影印),頁77。11 為了「證實」這種極端化的主張,新文化運動的重要論述往往都採用「選擇性的二元對比」。這種論證方式技術上可以「證實」一切,但在現實中必然顯露矛盾:主張科學、理性,行為卻脫離實際;反對宗教、偶像,卻又以西方為偶像;主張研究問題,卻又以「一種主義」簡化答案。由於想像的傳統與真實的歷史無關,對傳統的批判深度與力道必然不足;但是又由於情緒化地反傳統,也使人們無法從傳統中的合理觀點批判西化。結果則如前所述,既未能改造(應改造的)傳統,也不能繼承(應繼承的)傳統。大部分建立在想像基礎之上的「新文化傳統」因而並不踏實。於是,才會出現「五四」的轉折。從此,大批知識分子走向政治救亡,分別成為國、共兩黨的中堅。

從長時段的近代史來看,五四雖然耀眼奪目,仍只是整個救亡運動的一個轉折事件。五四對於建立中國人的國族意識確實作用很大,但由於它延續甚至神聖化了很多新文化運動虛構的論述,使得國人更難認清我們的傳統與處境,以致不時走上彎路。

《遠望》2017年9月號社論〈翻越六座大山,識得本來面目〉指出:民族復興,必須基於文化自信;而文化自信,當然必須包括對孔子及儒家的再評估、再認識,並再度心悅誠服。只有充分發揮中國傳統文化裡本來就有的感人力量,才能將我們這個被將近兩世紀的內憂外患嚴重撕裂的民族重新凝聚起來。但是今天的中國人要重新認識傳統,見到周公、孔子的精神面貌和思想格局,必須翻越幾座比青藏高原更為險峻的大山。其中一座山,就是以「五四」為標竿的反傳統思潮。

「五四」作為愛國的政治救亡運動,確實是座豐碑。但它還代表著新文化運動的全面反傳統,對於我們認識、繼承、發揚優秀傳統文化就是一大阻礙。我們固應繼承五四的愛國精神,但是必須超越當時流行的簡化浪漫思維,從認識真實的傳統重新出發,才能走向中華民族的偉大復興。