唐代劉知幾曾謂史家當具備「學、才、識」三長,清代章學誠則加上「史德」一項,主張「能具史識者,必知史德;德者何?謂著書者之心術也」。章學誠,《文史通義》,臺北:史學出版社,1974年,頁144。1 然而在臺獨勢力的惡毒心術下,一切歷史全被他們為了論證「臺灣中國,一邊一國」而恣意取捨,全在「臺灣主體性」與「東亞史」的煌煌名義下遭支解、扭曲,以至於面目全非,因此,既然「史德」蕩然無存,遑論史學、史才、史識!

同理,臺灣已故史家杜維運也曾寫道:「史學家如存心欺騙,為宣傳而寫歷史,則所寫成的即是劣史。……史學家有時確是很危險的人物(dangerous people),能顛倒是非,混淆事實,能誇張人間的醜惡,輸送可怕的毒液。……端正的心術,純真的精神,於是對於史學家極為重要」。杜維運,《史學方法論》,北京:北京大學出版社,2006年,頁311。2 而臺獨分子所做的「研究」、編寫的「教材」,無不是浸泡著「臺獨史觀」毒液、渲染反中拒統認賊作父的宣傳品,實際上連「劣史」都算不上!因為撰寫這些宣傳品的人員,既沒有維護國家統一、弘揚民族道德的心術,更不遵守求知、求真的基本史學精神,根本不該被視為史學家!故在當前臺灣問題日愈嚴峻的局勢下,清除這批「偽史學家」散播的毒素、戳破其假「學術」之名編織的謊言、重建鞏固中國統一的正確論述,讓臺灣人民重新見到真實的歷史,看清自己在整個中國乃至東亞地區歷史長河中的來龍去脈,進而體認到自己肩上的歷史使命,必然是兩岸有志於民族復興的仁人志士當有的長遠戰略目標。

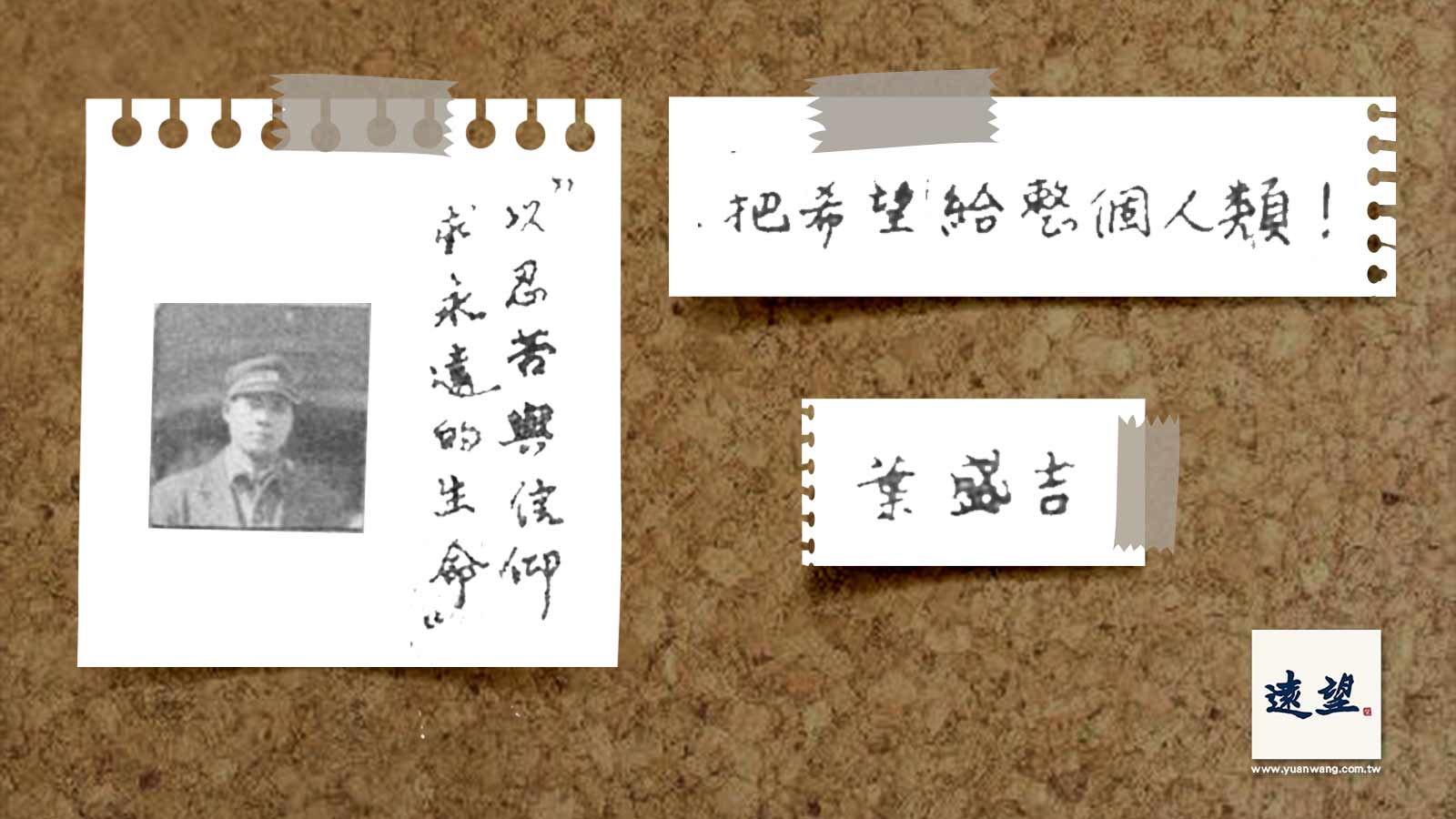

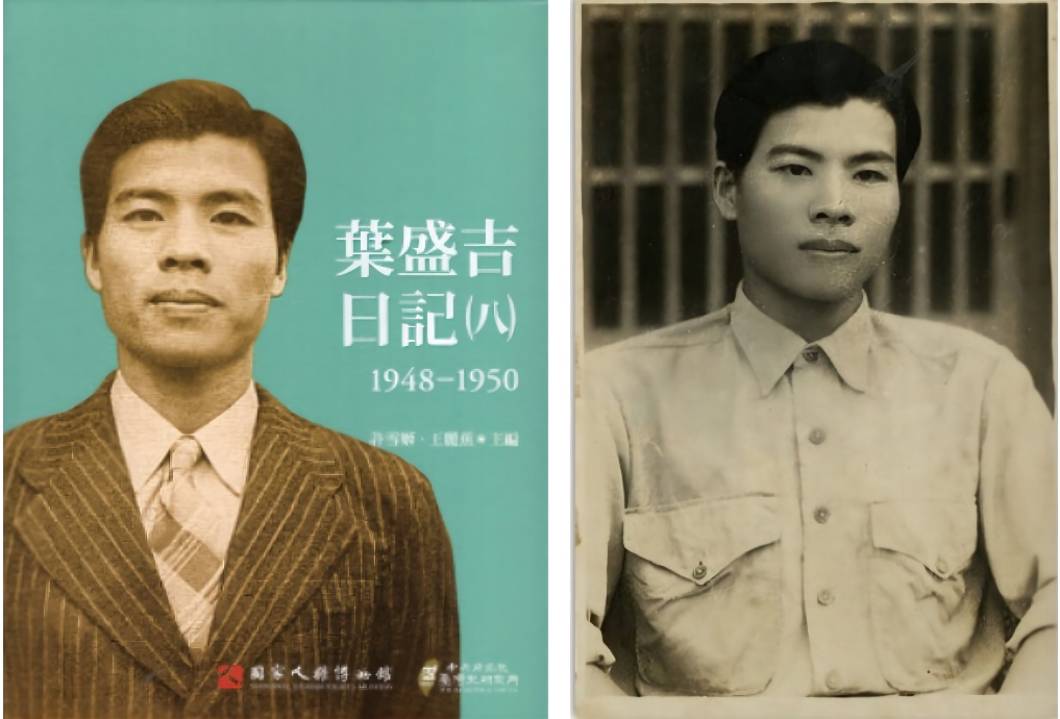

《遠望》曾於2021年發表過社論〈建立新中國,臺灣人沒有缺席──紀念為新民主主義革命犧牲的葉盛吉們〉《遠望》社論,〈建立新中國,臺灣人沒有缺席──紀念為新民主主義革命犧牲的葉盛吉們〉,2021年5-7月合刊本。3 ,介紹了在日本皇民化教育下依然保有良知,並反省出中國認同,最後為建設新中國而慘死於國民黨槍下的臺籍革命烈士葉盛吉,並強調「透過對葉盛吉心路歷程的深入了解,我們更能具體把握那個艱困時代臺灣島上不死的中國人心;並且藉由對『葉盛吉們』的重視與傳承,我們也才能找到未來重新接合兩岸歷史經驗、促成心靈契合的著力之處」,也就是必須以尋找和發揚「葉盛吉們」來作為重寫臺灣史、重新教育臺灣人民反帝反殖民之愛國認同的典範。此事絕對是當務之急,否則在統一之後,臺灣極可能在缺乏適當教材與正面歷史典範的形勢下,繼續利用「一國兩制」的框架持續推行暗藏分裂意識的教育。在此,香港回歸22年後還能鬧出反修例暴亂,殷鑑不遠。

臺獨勢力很早就深知爭搶歷史話語權的重要性,故其樹立臺獨史觀、搶占相關史料、量產臺獨「學術研究」、扭曲歷史敘事等等臺獨「建國工程」的規模與深度遠遠超過中國大陸所能想像,絕非僅是削減中國史授課時數和中國經典古文篇數、在教科書中搞「去中國化」這麼簡單,而是連如同葉盛吉般的偉大革命烈士,也想方設法要收編、改寫成「為愛臺灣而慘死於中國外來政權之手」的臺獨先驅,不再是為建立(包含臺灣在內的)新中國而壯烈犧牲的優秀臺灣人。

臺獨扭曲、矮化葉盛吉的犧牲

在前引社論中,曾概要性地梳理臺獨勢力如何掩蓋、歪曲與矮化葉盛吉的選擇與遭遇,不是聲稱葉盛吉因加入共產黨而死乃「一時糊塗」的「無謂悲劇」,就是要把葉盛吉描寫成沒有特殊表現、又思想動搖的無知小黨員。除此之外,臺獨勢力更多的作法是直接忽略葉盛吉,或是掐頭去尾地斷章取義(著重在「先進的日本」對「落後的臺灣民眾」的「啟蒙」教育),讓其成為臺獨宣傳品的一個小註腳而已。

比如在細述葉盛吉認同轉變心路歷程的《雙鄉記》中譯本出版十餘年後,擔任國史館臺灣文獻館副館長的歐素瑛,在〈四六事件對臺灣大學之衝擊〉歐素瑛,〈四六事件對臺灣大學之衝擊〉,《臺灣學研究》第12期,2011年,頁17-42。4 一文中,也僅只略提葉盛吉的名字數次,讓其與楊廷椅、陳水木、李水井、顏世鴻等其他地下黨員並列在國民黨白色恐怖祭品的清單上,並未被格外重視。政治大學教授薛化元指導的碩士生葉宗鑫的論文〈戰後初期臺灣省工委會學委會之研究(1946-1950)〉,雖然對葉盛吉的描述較多,但竟然稱「(臺大)醫學院支部的部分,葉盛吉雖然穩定的擔任書記一職,不過工作效率與積極性則相較於其他三者略顯消極,人數也為臺大各支部中人數最少者」葉宗鑫,〈戰後初期臺灣省工委會學委會之研究(1946-1950)〉,2016年政治大學臺灣史研究所碩士論文,頁66。5 。這種草率的解讀,無疑是把葉盛吉那一代地下黨人貶低成以關鍵績效指標(KPI)為形式工作目標、尸位素餐的公務員,全然沒意識到他們所面臨的風險、背負的救國使命,絕不是以形式業績來衡量的。更何況葉盛吉為了保護黨組織及同志,刻意在面臨國民黨特務訊問時儘量隱瞞自己的活動,因此在葉宗鑫所援引的筆錄史料上,葉盛吉入黨後看上去自然沒什麼「工作效率」,但我們若考慮到葉盛吉的使命感與領袖魅力,便知道實情絕非如此。反之,葉盛吉在道德品質上遠遠超越同齡人(如李登輝、彭明敏等漢奸鼠輩)的國族認同選擇、光復後義無反顧地加入中國共產黨,與最後從容赴死的格局氣魄,更當是史家應濃墨重彩加以刻劃的細節。

深受日本皇民教育毒害的臺灣人葉盛吉,憑藉自身良知與卓越的自省能力,最終蛻變為堂堂正正的中國人,光是這點覺醒就足以流芳百世,並教甘做日本軍國主義奴僕的無良臺灣人愧死。(圖片轉自臺灣中央研究院臺灣史研究所網站)

島內即便偶有專門研究葉盛吉的篇章,對其遭遇的詮釋也是離譜得令人搖首。譬如陳翠蓮在其《臺灣人的抵抗與認同》中,刻意選用林獻堂、吳新榮、葉盛吉三位日據時期的臺灣人作為考察案例,並援引大量當時尚未出版的葉盛吉日記與筆記影本,可說是第一個重視葉盛吉文書並予以研究的臺獨學者。然而葉盛吉在陳翠蓮的筆下,竟只是被當作迥異於林獻堂的臺籍皇民化青年代表。至於葉盛吉的國族認同轉折歷程,陳翠蓮則描述成「青年葉盛吉從支持同化到認同臺灣,又從右翼國粹主義到中國民族主義,期間的劇烈擺盪,明顯異於老生代林獻堂與中生代吳新榮的經驗」陳翠蓮,《臺灣人的抵抗與認同》,臺北:遠流、曹永和文教基金會,2008年,頁275。6 ;「戰爭時期臺灣人的政治認同並非固著的狀態,而是因時局等因素呈現出游移、流動的現象,並且都有徘徊在中國、日本與臺灣認同之間猶豫掙扎的經驗」、「即使是受日本統治教化最深的年輕一輩臺灣人如葉盛吉,也並未蒙蔽於統治者的宣傳,經過不斷辯證與思考,最終廓清了自己的認同糾葛。臺灣人在戰爭體制下艱苦謀求生存機會,並未因此就同化為日本人,反倒是對土地的摯愛情感被激發,護衛臺灣的意志在戰爭末期不斷強化」。同註6,頁277-279。7 在這樣的描摹中,葉盛吉的「劇烈擺盪」被簡單地臉譜化,根本沒有細緻地考證其重新選擇作中國人的決心與抱負。而且葉盛吉從來沒有在「中國、日本與臺灣(三種)認同之間猶豫掙扎」,他思考的只有中國與日本認同問題而已,因為臺灣人本就是中國人,葉盛吉對土地的摯愛必定是包含臺灣在內的全中國。更重要的是:葉盛吉根本沒有一直「游移、流動」,或所謂「徘徊在中國、日本與臺灣認同之間猶豫掙扎」,而是「朝聞道,夕死可也」,一經覺醒,死而不悔!

所以陳翠蓮刻意把「臺灣」自中國認同中分割出來,還強調「護衛臺灣的意志」,無非是為了淡化日據時代最優秀的一群臺胞對祖國的嚮往之情與中國光復臺灣的合理性,將葉盛吉等為追求中國富強而反對中國國民黨的臺胞,扭曲解讀為只愛臺灣的潛在的臺獨先驅。這絕對不符合葉盛吉的真實思想與人生目標。

最後,陳翠蓮在其書中作出惡意的總結,痛罵「對臺灣人而言,祖國政府抵臺後的種種施政與思維,與日本殖民政府如出一轍。……臺灣人一廂情願擁抱祖國,換來無情的羞辱。對於期待出頭天的臺灣人而言,光復並不意味解放,而仍是政治從屬化與文化汙名化的同族再殖民」。同註6,頁383。8 最後陳翠蓮還寫道「1949年國民黨政府敗退臺灣後,島內政治環境更趨嚴酷,有關臺灣獨立主張被強力壓制,獨立運動只能在海外展開。儘管如此,自主獨立意識經過長期蟄伏,仍舊汩汩不絕;直到90年代民主化之後的臺灣,終於能夠公開主張,並逐漸匯成巨流」同註6,頁386。9 ,暴露了「反中無罪、臺獨有理」的主張。

在這樣肆無忌憚的嫁接下,其實陳翠蓮根本不在乎葉盛吉的認同轉變真實歷程,只想斷章取義地將葉盛吉挪用成自認是「亞細亞孤兒」的悲情臺灣人,於是他的犧牲就可作為臺獨合理性的例證之一。也因此,葉盛吉何以在面對國民黨官吏的秕政後仍舊不失對祖國的信心、執意為中國復興而努力、最後決定加入共產黨獻身新民主主義革命,這些問題陳翠蓮一概迴避,視若無睹。

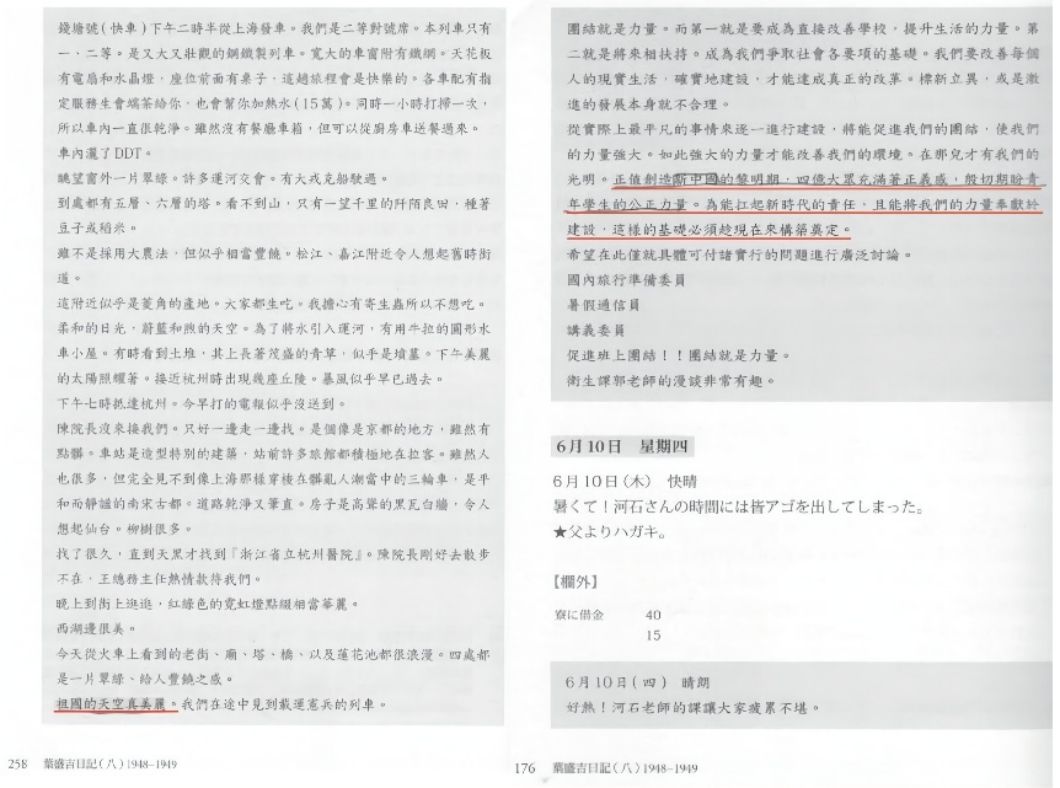

故在閱讀葉盛吉文書的過程中,陳翠蓮故意忽視葉盛吉不但刻意不參加以臺籍皇民為主力的「二二八暴亂」,而且在事件之後,葉盛吉仍在日記內寫下「正值創造新中國的黎明期,四億大眾充滿著正義感,殷切期盼青年學生的公正力量。為能扛起新時代的責任,且能將我們的力量奉獻於建設,這樣的基礎必須趁現在來構築奠定」許雪姬、王麗蕉主編,《葉盛吉日記(八)》,臺北:國家人權博物館、中央研究院,2019年,1948年6月9日條,頁176。10 ,以及葉訪問上海時對祖國的期許:「中國人是精力充沛的國民,但這精力產生於自身民族之中的生存競爭,從內耗中產生,且這種精力不會對外發揮。但如果這種精力有不再消耗於內耗之中,而能對外發揮的一天,就是中國民族在世界歷史上發光發熱的一天」許雪姬、王麗蕉主編,《葉盛吉日記(八)》,1948年9月23日條,頁299-300。11 等語句。因為在陳翠蓮的視角下,葉盛吉這種希冀建設新中國的責任心、堅持把大陸人視為「充滿著正義感」的同胞的熱愛,甚至他在從上海到杭州的火車上讚嘆「祖國的天空真美麗」《葉盛吉日記(八)》,1948年9月8日條,頁258。12 的真情流露,完全不符合她筆下「對中國失望進而想搞臺獨」的臺胞形象。

葉盛吉的摯友楊威理也在其《雙鄉記》內提及自己在1948年7月自北京返臺後,與葉盛吉幾次通宵達旦的長談,「關切的焦點是後國(民)黨時代建設新中國的問題了。當時,國共兩黨在大陸繼續進行殊死的武裝鬥爭,而蔣介石的失敗已在眼前。我們兩人都眺望著正在東方地平線上冉冉升起的一輪紅日,心中充滿了無限的希望」楊威理著,陳映真譯,《雙鄉記》,臺北:人間出版社,2009年,頁226。13 。「一輪紅日」的政治象徵不言而喻,自然是中國共產黨;因此葉盛吉在日記內所欲奉獻精力建設的「新中國」,不難窺知當然也是共產黨領導的新中國。這些真實細節,臺獨分子陳翠蓮豈可能書寫!

左圖為葉盛吉從上海前往杭州途中的日記,右圖為葉盛吉在經歷「二二八事件」後寫下的日記內容,從此二圖中足見葉盛吉希冀建設新中國的責任心、堅持把大陸人視為「充滿著正義感」的同胞的熱愛,以及讚嘆祖國中國的真情流露。(圖片取自《葉盛吉日記(八)》)

更值得注意的是,葉盛吉在上海期間寫下:「在臺灣,我們過去把日本人稱作狗,現在則把外省人稱作阿山,把他們當作憎惡的對象。來大陸之後,才了解到,所謂阿山這種說法,是不值一笑的……這裡(指大陸)只有階級問題,卻不存在race(人種、民族)問題。但是,在臺灣,生活中微小的差異,很容易(與)race問題糾纏在一起,進而鑄成race之間的憎惡(按:即認同矛盾)。這是因為所謂外來者(按:指國民黨集團)形成了一個統治、乃至支配的階級,外來者本身並沒有一個自己的社會構成。因而,(在臺灣島內)race間的憎惡,是先於class之間的憎惡的」。同註13,頁229-230。14 葉盛吉這段分析,明明白白地指出:在全中國範圍內的「階級矛盾」(國共內戰),在臺灣島內則表現為大陸人與本省人之間的「認同矛盾」,這是為什麼葉盛吉雖然基於全國性的階級矛盾而反對國民黨,卻不參加臺灣島內基於認同矛盾而激發的「二二八」;並且,他更不可能因為反對「『中國』國民黨」就反對自己的祖國「中國」而變成臺獨,所以他在「二二八」之後參加了中國共產黨,最後為了建立新中國而死於國民黨特務槍下!葉盛吉這段對「全國性矛盾」與「臺灣島內矛盾」的關係之分析,不但能把島內省籍(認同)矛盾的來源說明清楚,更可把臺獨將對國民黨的反對、質變成「反中謀獨」的惡意本質徹底揭露,這自然更不為陳翠蓮所取。故此,葉盛吉在臺獨的歷史敘事中,斷不可能被正確地解讀與宣揚,只能是被任意變造曲解的歷史過客、為虛構的「臺灣國」犧牲的「愛臺忠魂」,如此顛倒黑白,這絕對是比「劣史」還惡劣的無恥謊言,更是對包含葉盛吉在內的先烈們的最大侮辱,也是對中國新民主主義革命的肆意汙衊!

大陸學者不應看低葉盛吉

海峽彼端的中國大陸,肩負著統一國家的重任,理應對臺獨的技倆大加撻伐並提出正確立論拆穿之。然而,長期以來大陸的臺灣研究鮮少有效戳中臺獨軟肋,甚至也沒注意到哪些臺獨迴避的課題恰能擊中彼等要害。以葉盛吉為例,當前僅有劉芳撰寫的兩篇論文〈從「趨利避害」到「兩全之道」——由《雙鄉記》看葉盛吉前期的國族認同標準〉與〈從「兩全之道」到「天地之公道」——由《雙鄉記》看葉盛吉後期的國族認同標準〉劉芳,〈從「趨利避害」到「兩全之道」——由《雙鄉記》看葉盛吉前期的國族認同標準〉,《山花》2014年2期;〈從「兩全之道」到「天地之公道」——由《雙鄉記》看葉盛吉後期的國族認同標準〉,《山花》2013年14期。15 ,且劉芳乃雲南省德宏師範高等專科學校中文系講師,並非涉臺學者,顯示涉臺學界尚未意識到此一人物的重要,這不能不說是極重大的疏忽。

劉芳的論文,對大陸的葉盛吉研究雖有開山之功,不過竟毫無撥亂反正駁倒臺獨的作用,因為劉芳竟錯誤套用安德森(Benedict Anderson)「想像的共同體」理論來解釋葉盛吉的國族認同,而這正是臺獨分子最喜援引的「建國方法論」聖經。劉芳更用「趨利避害」來庸俗化葉盛吉基於「義利之辨」而在民族大義層次的生命抉擇。因此這兩篇文章既不能給有志摧毀臺獨史觀的人士以啟發,反倒在某種層面上與臺獨呼應,委實諷刺。

首先,「想像的共同體」理論植基於安德森對西屬美洲殖民地與東南亞的考察所得來,本身就不是放諸四海皆準的通則;再者,安德森稱「資本主義、印刷科技與人類語言宿命的多樣性這三者的重合,使得一個新形式的想像共同體成為可能,而自其基本型態觀之,這種新的共同體實已為現代民族之登場預先搭好了舞台」班納迪克‧安德森著,吳叡人譯,《想像的共同體─民族主義的起源與散布》,臺北:時報文化,2010年,頁89。16 。但對於像中國這種數千年來始終具有強烈凝聚力的政治認同與文化認同的古老國家,根本不需要什麼資本主義與標準官方語言就能維繫廣土眾民的大一統。錢穆便說過:「獨有中國文化,自始即在一大環境下展開,因此易於養成並促進其對於政治、社會凡屬人事方面的種種團結與處理之方法與才能。遂使中國人能迅速完成為一內部統一的大國家,為世界同時任何民族所不及。……因此對於外來異族之抵抗力量特別強大,得以不受摧殘,而保持其文化進展之前程,逐漸發展。直至現在成為世界上文化緜歷最悠久的國家,又為世界上任何民族所不及。」錢穆,《中國文化史導論》,北京:商務印書館,2002年,頁7。17

因此,儘管近代中國在面臨帝國主義入侵時,不得不痛苦地學習基於「主權」的「萬國公法」等各種思潮,又經歷了被迫捨棄「天下秩序」而轉為「現代民族國家」的徬徨與陣痛比如黃帝神話是否能挪用為涵蓋中國境內所有民族、用以建構現代國族的政治符碼,就在清末民初引起過爭論。詳見沈松僑,〈我以我血薦軒轅─黃帝神話與晚清的國族建構〉,《臺灣社會研究季刊》28期,1997年12月。18 ,但正是由於悠久的大一統傳統,使得中國的現代國族建構與政治轉型遠比新興第三世界來得順遂又不致缺乏歷史根據,甚至可在經歷了近半世紀的分崩離析之後還能重新統一,成為世界史上惟一一個迄今猶存的古文明國。故此,安德森的理論壓根兒不適用詮釋中國現代民族主義,自然也不適用於中國版圖之內的臺灣島──因為即便遭日本殖民竊據51年,但有民族情懷的臺灣人士可從沒忘記自己本是中國人,而這正是葉盛吉選擇做回中國人的最大緣由,這絕不是憑空想像得來。

所以劉芳錯用安德森的理論,聲稱「語言、書籍、國旗、國歌、節日,……,這一切都在建構著一個民族國家,語言與書籍通過印刷資本主義克服了交通的障礙,國旗、國歌、節日和風俗使人們在認同上的心理距離拉近,於是,不同地域甚至不同種族的人們會想像在『同質的、空洞的時間』中另一個從未謀面的人也在進行相似的活動,他們因此在這一『彌賽亞時間』中互相發生關聯,慢慢地,民族國家這一『想像的共同體』就被建構起來了。從這個意義上講,葉盛吉的民族國家認同已經得到建構和『完成』」,這一大段缺乏文化自信作基底、生搬硬套西方理論來貶低中國文化價值(尤其是「天下為公」及「大一統」這種中國特色的「共同體」思想)的囈語,完全忽略了臺灣與中國大陸之間的歷史與文化聯繫,更否定了葉盛吉決定做回中國人的道德正當性。因為若「共同體」可純由想像而無歷史依據,那葉盛吉不就還能選擇做個跟臺灣島毫無干係的法國人、美國人甚至埃及人?在這種崇洋媚外的「學術論文」中,葉盛吉選擇做中國人就這樣成了只是基於利害權衡的個人偶然之舉,甚至於跟與他同年出生的漢奸國賊李登輝、彭明敏選擇做日本人無分軒輊!

此外,劉芳以安德森的「朝聖之旅」的概念來詮釋葉盛吉對日本與中國的憧憬更是不倫不類,聲稱「葉盛吉到大陸的這一『朝聖之旅』把中國這一『想像的共同體』變為了真實的共同體,國族身分的建構在他身上最終完成」。前文已說過「想像的共同體」無法解釋現代中國民族主義與葉盛吉的抉擇,再說「朝聖之旅」是安德森用以解釋殖民地人民教育與升遷之路在一定範圍內重合、最後激發出人造「想像的共同體」的媒介。然而,中國本來就不是殖民帝國,而是一個超大型的文明共同體。因此在中國歷史上,教育與仕途之路若未通向中央朝廷所在,也不盡然會催生分裂意識。比如唐朝曾在少數民族與邊疆地帶設置大量羈縻府州,也在嶺南地帶實施「南選」制度任免當地官吏,這些羈縻府州與嶺南官吏豪酋除了功勳彪炳或有特殊才能之外,大都僅在當地任職而進不了長安朝廷,但這卻很少動搖中國對當地的統治,更不會被當地人視為差別待遇。

所以,葉盛吉幼年懵懂之時去日本旅遊或可稱為「朝聖」,但他在覺醒之後初訪中國大陸就只能說是「尋根」——找回自己的本來面目和做為堂堂正正中國人的尊嚴。劉芳用「朝聖之旅」的概念來解釋葉盛吉對日本與中國的認同轉折,無非淡化了日本殖民教育的毒害與強迫性,也貶低了葉盛吉國族認同覺醒的道德意義及合理性。因為葉盛吉是在光復前就已確立了做回中國人的念頭,正是先有了熱愛中國的意志與情懷,以及對日本軍國主義的否定,才能在沒實地接觸大陸的人文景致前就憑著良知而決定成為中國人,絕非足踏神州大地或享受到什麼「惠臺讓利」之後才完成所謂的「想像共同體」。一言以蔽之,葉盛吉對祖國的認同回歸,本質上是基於理性良知的道德選擇,完全不是基於感性慾望的利益權衡。劉芳的膚淺詮釋,等同將葉盛吉貶低成一個逐利之輩,或是一個參訪了幾處古蹟、或看了幾卷《紅樓夢》就想當中國人的浪漫文青,根本無助於闡明葉盛吉認同抉擇的偉大,也否定了葉盛吉的犧牲意義。

更嚴重的是,如前所述,「朝聖之旅」是安德森拿來解釋殖民地人民脫離殖民後建國的概念,一旦套用在臺灣人身上,豈不是還能硬解成結束日本殖民統治後的臺灣有基於「共同被日本殖民」的歷史經驗而獨立建國的合理性?而這正是臺獨長年以來最喜歡用的藉口──只是新的壓迫者被臺獨代換成「中國」罷了!這跟葉盛吉為之而死的認同抉擇根本背道而馳!所以大陸學者劉芳錯用這些西方理論,根本是在貶低統派中共烈士、替媚日臺獨助威!

最後,劉芳聲稱葉盛吉「在中學以前的國族認同是遵循『趨利避害』的原則,即當造成他身分衝突的兩個國族無利害衝突時(這一利害可能是沒有意識到、也可能是還沒有凸顯),他以個體利益為標準,選擇能給自己帶來利益的那一個身分。到了後期,當被選擇雙方有利害衝突(或者說這種衝突被意識到、已凸顯出來)時,他經過了『兩全』之道的掙扎與痛苦後,最終以『天地之公道』為標準認同了中國,這一標準實際上暗含著不僅是以全人類利益為準則,而且還以宇宙利益為準則(我們還可以進一步反思:人類如何才能跳出人自身的局限去看待宇宙)。也許,葉盛吉自己的思想與行動都在這一標準下浮動,並在某些情況下進入他的無意識,以至於這一思想中暗含的『宇宙觀』他也沒有意識到」。

上述引文一以貫之的是「利益」概念,有以下嚴重錯誤:一,倘如「趨利避害」是葉盛吉的保命法則,那麼他更應該當個像辜顯榮般的好皇民(日後再轉變成李登輝、彭明敏那樣的臺獨大老),不當有什麼為了追求「日臺兩全之道」的掙扎,更不會在申請改名為「葉山達雄」後、仍在二高明善寮的一年級學生辯論大會上公開主張「我們對自己的傳統要有正確的認識,要加深對於自己傳統的敬意,同時,還必須懷著尊重其他傳統那樣的寬宏度」同註13,頁67。19 ,隱晦地批判日本殖民者踐踏臺灣傳統的不義;二,葉盛吉確實希冀替全人類貢獻心力,但他是先愛中國而後再擴及全世界,這實際上是中國特有的「天下為公」思維,劉芳的顛倒次序形同再次汙辱了葉盛吉的轉折,也因此根本不存在所謂葉盛吉未意識到的「宇宙觀」,這純粹是劉芳個人的臆斷。總之,葉盛吉對認同問題的反省抉擇,從一開始就是道德上的「義利之辨」,從來不是任何層次的「利益權衡」。劉芳之論,正是典型的以小人之心,度君子之腹。

更神奇的是,劉芳竟在文末說道:「當然,以全人類(或宇宙)的利益來衡量身分選擇的合法性,也可能會導致查理斯·泰勒所擔憂的少數族群的利益被先驗地拒絕,而呈現出少數受到多數的霸權壓制、或扭曲『承認』的狀況。不過,面對今天全球化背景下的國族認同,葉盛吉一生所經歷過的從『趨利避害』到『天地之公道』標準,也仍然是一個重要的參照」劉芳,〈從「兩全之道」到「天地之公道」——由《雙鄉記》看葉盛吉後期的國族認同標準〉,《山花》2013年14期,頁125-126。20 。這段話不但證實劉芳自己對中國文化真正的普世價值一無所知、毫無文化自信,而且他還據以導出:為了全宇宙的利益,國族認同已不重要的謬論。若以此視角來看,葉盛吉這一「重要參照」的實況不啻成了劉芳所論的反面例證!按照劉芳的解讀,葉盛吉的認同困惑算什麼?葉盛吉的抉擇與犧牲又有什麼價值?劉芳對葉盛吉的錯誤解構,只能得出「葉盛吉比李登輝、彭明敏愚蠢幼稚」的結論!就算出於無知,劉文的效果簡直比臺獨還狠毒凌厲千萬倍!

還有讓人哭笑不得的是,劉芳在論文註明這是雲南省教育廳科學研究基金項目《中緬邊民與臺灣公民的民族國家認同對比研究》的系列論文之一,該系列尚有劉芳的《試述落地〈落地,請開手機〉:國家對個體的壓抑》、《國家意識的淡化與強烈:中緬邊民與臺灣公民的國家認同策略對比》等文章。但是緬甸華僑與臺灣人民所棲處的環境,前者是寄人籬下、居住在根本不是中國領土的國度內,後者是在中國版圖之內,這種環境差異所鑄就的民族認同本就有先天性的差別,若沒有嚴格的方法論與檢驗標準,其實頗難拿來比較。更誇張的是,《落地,請開手機》乃北京衛視播映的懸疑電視劇,與中緬邊民和臺灣公民風馬牛不相及。故劉芳將這些毫無內在聯繫的論文湊成一個項目發表,只是徒然讓葉盛吉淪為其謀取學術職稱的工具,這對「葉盛吉們」、對兩岸統一運動來說,委實是個可笑甚至可恥的凌辱。

最終能夠萬古流芳的,一定是為祖國犧牲的葉盛吉們,而不會是劉芳這種崇洋媚外的「學者」。

撥亂反正 大陸應該有所作為

前已言之,尋找與發揚「葉盛吉們」的真實歷史乃破解臺獨史觀、創立統一史觀的當務之急。因為「葉盛吉們」的存在及其心路歷程,恰能剷除美化日本殖民統治的謬論,否則一度嚮往成為好皇民的葉盛吉又怎會因日本的歧視而痛苦?次者,發揚了這些愛國臺灣人的歷史,也可替鴉片戰爭以來的人民英雄榜增輝,令全體中國人得知在淪亡半世紀的臺灣島上,尚有這群頂天立地、俯仰無愧的中華兒女,同時更有益於重建臺灣地區的民族與道德精神。畢竟在臺獨的教育下,充滿了追懷日本殖民的畸形心理,更不會推崇這些為反殖民、反內戰、反分裂而犧牲的中國脊梁,使得臺灣人民自然只會甘為殖民者的芻狗、鷹犬,甚至引以為榮,毫無人格尊嚴可言。

因此大陸必須體認到:正確的葉盛吉研究絕對有其現實性與必要性,如果低估葉盛吉們的意義,就形同否定共產黨革命的合理性與正義性,更等於附和主張葉盛吉乃「被迫挑選紅色祖國」的臺獨史觀。此外,絕對不可再犯劉芳那種既低估又解構葉盛吉的低級錯誤,同時還得將研究視角與分析導向能推進國家統一的正軌,切不可抱著「學術歸學術、政治歸政治」的假清流心態。因為歷史作為一門經世致用的學問,本就沒有不帶價值判斷的「中立性」可言,何況剷除臺獨促進統一,難道不是兩岸中國學者研究涉臺問題時本該抱有的意識?這正是章學誠強調的「史德」!因此如有大陸學者欲以「純學術」為藉口逃避這份責任,那與毫無史德的臺獨分子等同一丘之貉。

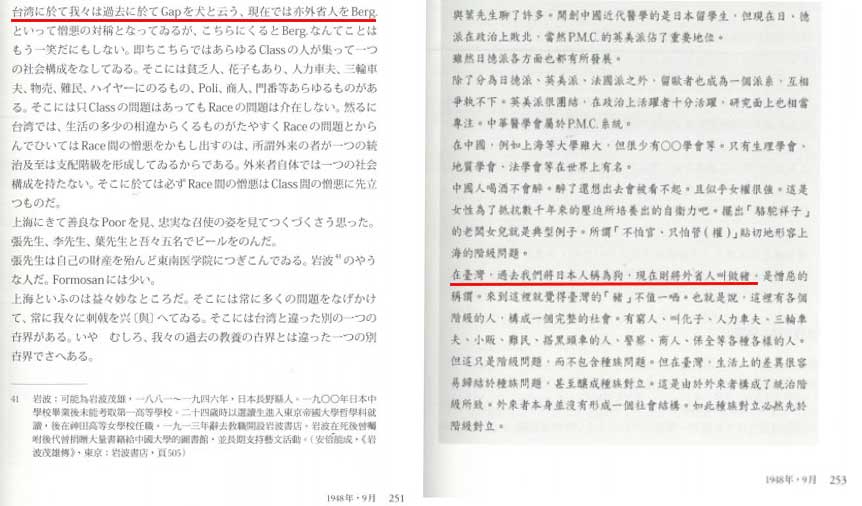

再說,臺獨分子表面打著「學術自由」與「尊重多元」的旗幟大放厥詞,實則根本不許異己發聲,這從臺灣國史館禁止大陸港澳學者調閱史料、民進黨當局屢次扭曲臺北故宮定位等舉措便可知。且劉芳也在論文中坦承「由於筆者閱讀語言及資料的限制,只能以楊威理所著《雙鄉記》為分析對象」劉芳,〈從「趨利避害」到「兩全之道」——由《雙鄉記》看葉盛吉前期的國族認同標準〉,《山花》2014年2期,頁141。21 ,這正是臺獨占有史料的危害性!且即便是臺獨公開的史料,也不乏以偏概全或指鹿為馬的情形。譬如前面摘引的葉盛吉日記、有關臺灣人民如何錯把階級矛盾誤認為種族矛盾的段落,我們便採用《雙鄉記》的翻譯而不採臺灣中研院臺史所的版本,正是因為葉盛吉的日記原文是以德文Berg(意為山)來指稱外省人「阿山」,中研院卻翻譯成「現在則將外省人叫做豬」《葉盛吉日記(八)》,1948年9月6日條,頁253。22 。這並非簡單的錯譯,而是故意將部分臺民的「反中」意識強加到葉盛吉身上,進而否定葉盛吉對中國的認同感。這個例子,難道還不夠值得大陸警惕嗎?

臺獨勢力出版葉盛吉日記時,在列上日文原文時竟敢明目張膽地扭曲史料,在左側原文中,葉盛吉明明是以德文Berg(意為山)來代指外省人,臺獨卻刻意錯譯成「豬」,企圖否定葉盛吉對中國的認同感。(圖片取自《葉盛吉日記(八)》)

此外,民進黨立委李麗芬在質詢時公然宣稱「促轉會的委員和中研院的關係很密切」、「轉型正義很重要的一點是釐清歷史真相,要釐清歷史真相需要透過學術的研究」,臺獨學者許雪姬也附和道「事實上我們和國家人權館在幾年前就有密切的合作,目前我們在幫他們處理三個案件,一個是白色恐怖事典的編纂,一個是專題計畫的研究,從去年11月開始,可能會繼續進行五年到六年;另外一個,我們幫他們解讀葉盛吉日記」〈立法院第9屆第5會期教育及文化委員會第16次全體委員會議紀錄〉,《立法院公報》第107卷第63期,2018年5月17日,頁464-465。23 ,這是明目張膽地揭示要拿中共烈士葉盛吉日記作為民進黨實行毫無歷史、道德、政治正當性的「轉型正義」的工具,所以大陸豈能不提高警覺趕緊蒐羅史料、爭奪話語權?大陸學界更切莫再被「學術中立」的幌子給蒙蔽,包容甚至支持臺獨胡說八道的「言論自由」,因為臺獨早已禁絕書寫真相與促進統一的自由、早已把歷史挪來作為推進臺獨的利器!

大陸還得清醒地認識到:並非單純將真實史料羅列出來,便自以為傳遞出真相、能動搖臺獨勢力。由於史料本身不會說話,因此如何有力解讀與宣揚「葉盛吉們」的事蹟,便非有敢於從史實上攻破臺獨編造的謊言(比如許雪姬聲稱葉盛吉是「被迫」挑選紅色祖國)、證明臺獨的方法論和史觀大錯特錯(比如陳翠蓮斷章取義葉盛吉文書、臺獨基於違反史學理論的「臺灣島史」編寫教科書)以及厲聲抨擊臺獨所寫的根本不是歷史的奮然氣慨不可。若不能以此直剖臺獨的政治居心,那縱使寫出汗牛充棟的學術論著,終究都只是學者們升等獵名的案牘磚頭罷了,根本無補於推進統一與鞏固統一後的臺灣形勢。

2017年出席《葉盛吉日記》新書發表會的臺獨學者許雪姬,其在書序中宣稱葉盛吉是為了愛臺灣而「被迫」挑選紅色祖國,此話無非是否定葉盛吉的理性以及犧牲意義,是侮辱當年臺灣地下黨的彌天大謊!(圖片取自臺灣「國家人權博物館」網站)

再說,臺獨勢力早已用謊言與偏見構築不容質疑的偏差世界觀,在此世界觀下,所有真相都會遭扭曲。比如大陸曾於2006年申請在臺灣取景拍攝電影《雲水謠》,就遭民進黨當局拒絕,時任陸委會主委吳釗燮更蔑稱該片是「統戰手法」、「扭曲歷史」。故此,大陸也不必冀求正確史觀與史實能立竿見影地被當前臺灣社會接受,而是應從長遠之處著眼,將包含對「葉盛吉們」的紮實研究在內的新臺灣史,在統一之後憑藉行政力量重新教育臺灣人民,這才能教出島上新一代的堂堂正正中國人,進而達成兩岸的心靈契合與政治融合。

更要緊的是,大陸在尋找與鑽研臺灣先烈時,切忌不分薰蕕地全盤頌揚。比如與葉盛吉同為臺大醫學院支部成員的林恩魁,在被國民黨抓捕後就背棄了初心,出獄後甚至成為「只要有關臺灣建國或以臺灣名分加入聯合國的活動,我還是會想辦法參與」曹永洋,《荊棘.冠冕.動蕩歲月:林恩魁傳》,臺北:草根出版社,2008年,頁203-204。24 的狂熱臺獨,像這等「地下黨」就絕對不應被重視,反而應嚴加批判。也不宜接納吳濁流宣揚的「亞細亞孤兒」心態,因為這既把臺灣人的苦痛給特殊化(全中國領土上不是只有臺灣島承受帝國主義之害),也給了臺獨分裂的藉口,更稀釋了葉盛吉的難能可貴──畢竟統一後臺灣人應學習的典範是具有風骨與良知的葉盛吉,而不是徬徨懦弱的「胡太明」!故切莫因「葉盛吉們」是少數,就相對合理化了多數臺灣人面對殖民時的無可奈何或兩面派行徑。

最後,大陸還必須注意到除了犯下「低看葉盛吉」的過失外,同時又高看「臺灣人的覺悟性」,誤以為當代臺灣人在看幾齣大陸劇、使用抖音、在大陸經商求學後就能幡然醒悟,霎時間被「統戰」回中國人的身分。畢竟葉盛吉能夠成功擺脫皇民化毒害、轉變回中國人的因素,除了自身的高超自省能力外,尚有兩點外部因素:一是日本的殖民壓迫,另一則是楊威理等人的不斷切磋提點。然而當今美日對臺的意識滲透與威逼利誘遠比從前更加潤物無聲,臺獨教育又摧毀正常人的理性思辨能力與道德觀,這使得大多數臺灣人極難察覺自身正遭強權迫害,反而習慣將自身的不如意甩鍋到「敵國」大陸身上,錯將大陸當作迫害自己的強權,遑論培育出正確的國家認同!故大陸若仍要「寄希望於臺灣人民」、期許彼輩能僅因「惠臺讓利」就像葉盛吉般覺醒贊成中國統一,不但小看了葉盛吉,更無異是刻舟求劍。於是,只有擺正對「葉盛吉們」與當前臺灣人的態度,才能採取正確的統一策略,進而鞏固統一後的臺灣形勢,這才是大陸當前應有、當有、必有的作為!