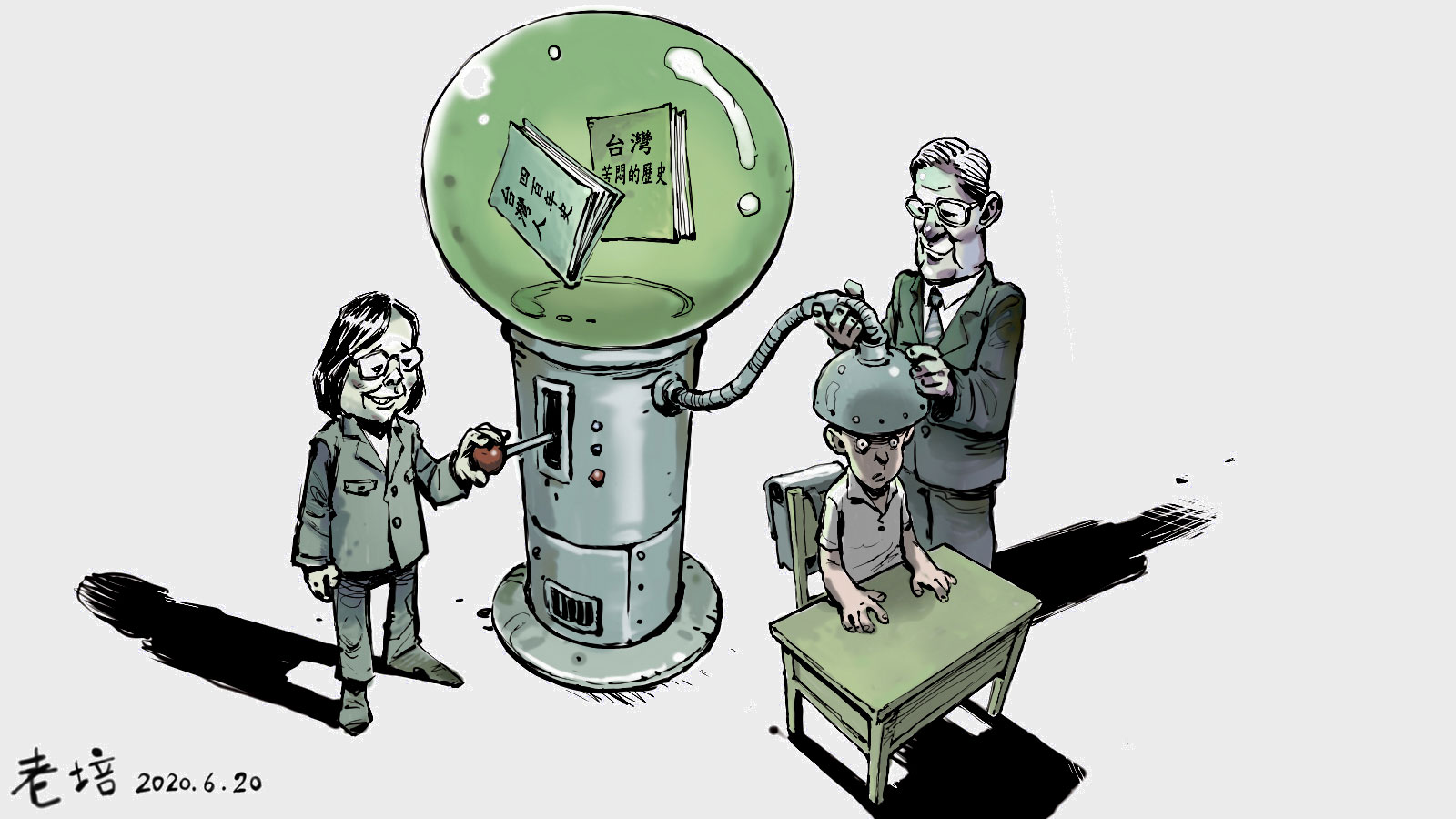

喬治.歐威爾在其名著《一九八四》中寫了一句「黨」的口號:「誰掌握了過去,誰就掌握了未來;誰掌握了現在,誰就掌握了過去。」所謂「現在」就是政權,而「過去」是指歷史詮釋權。回顧臺灣1990年代以來的「去中國化」工程,首先就是掌握「現在」(李登輝接掌總統及國民黨黨主席),然後進而掌握「過去」(「教改」),以便最終掌握「未來」(走向臺獨或獨臺)。因此,如何解釋歷史(臺灣史),始終是臺灣社會意識型態領域的一個重要戰場。

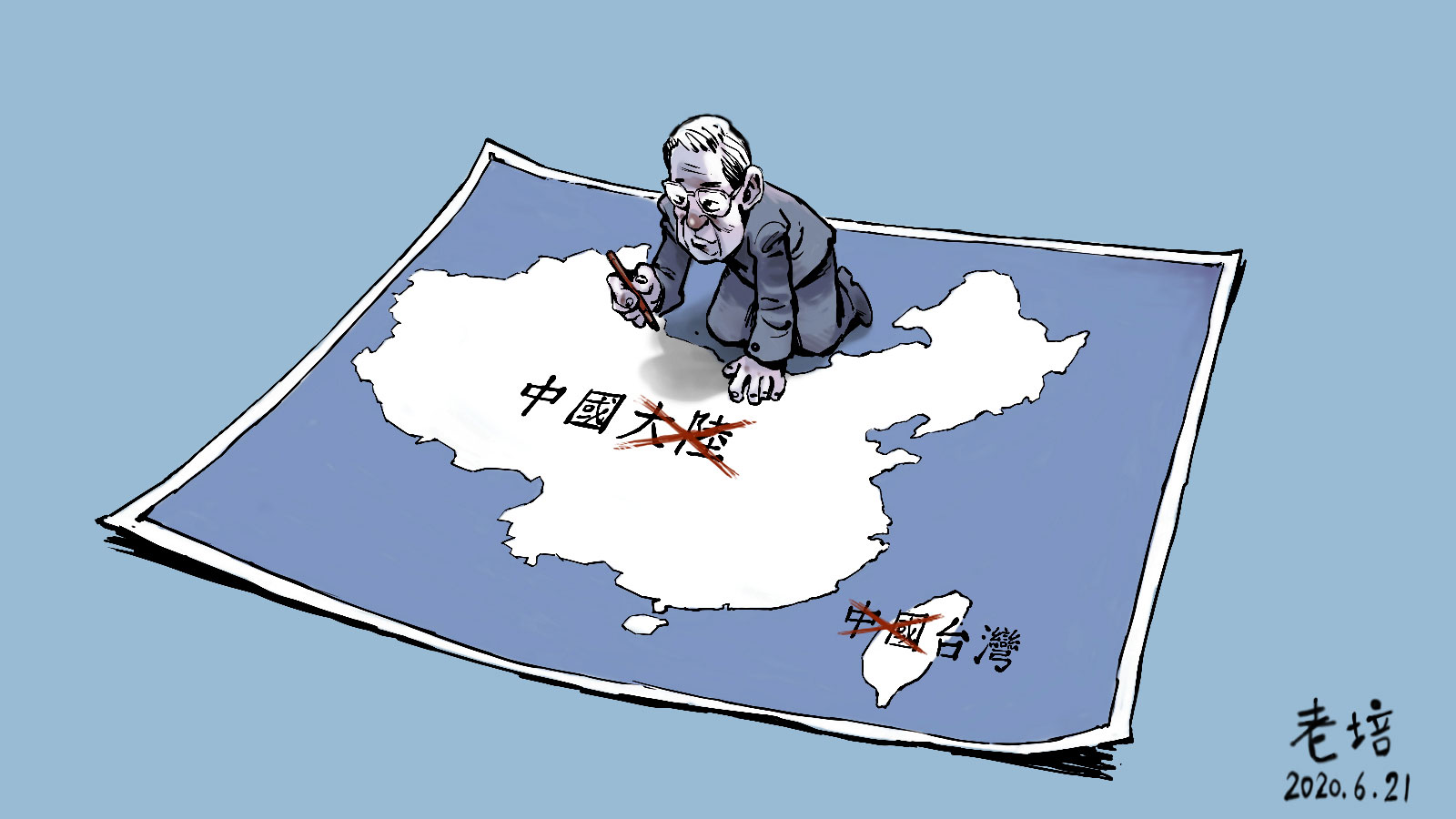

1990年6月,曹永和發表了〈臺灣史研究的另一個途徑──「臺灣島史」概念〉。這個「概念」,由於可被「去中國化」所用,逐漸成為臺灣史學界的「典範」(paradigm),由此衍生的「同心圓史觀」更主導了「教改」和中小學歷史、社會科的教科書撰寫。這個當初只是「另一個」途徑的史觀,隨著「去中國化」而逐漸取得政治正確性,最後演變成「唯一的」正確途徑。馬英九政府僅僅按照憲法的「一中」原則對高中課綱進行文字「微調」,而不敢觸及關鍵的「同心圓史觀」,竟引起激烈抗爭,還出現某學生為了這場「革命」毆打自己父親,甚至有人「死諫」!我們若不徹底檢討這個「臺灣島史」史觀,未來在臺灣內部和兩岸之間還會爆發更多的衝突。

對於曹永和的「臺灣島史」,可分為以下三點來檢討:

首先,曹永和主張從以「人」為歷史敘事的主體,改變為以「地」為敘事主體。他認為「歷史是由人、時間、空間三個因素互動、交織形成的結構、事態和事件」,然後他在這三個因素中特別突出「空間」因素,提出「臺灣是一個獨立的歷史舞台,在這舞台上,有各種人物於不同時間出來扮演與消逝。…然而演員消逝後舞台仍然存在。」於是他主張將歷史研究的主體「由原本的特定族群調整為土地」,也就是把「臺灣島」這個自然地理區域(「舞台」)當作歷史研究的主體,「凡是在這片土地上活動過的所有族群」,都是他「在研究上的終極關懷」。所以,「臺灣島史」的第一要義,就是以「空間」取代「人」、以「舞台」取代「演員」,作為歷史敘事的主體。藉此,曹永和想使臺灣史研究「超越政治史的限制,跳脫國家單位的範圍,而朝人民的、區域的歷史去發展」。

曹永和自認為他這個觀點取法自法國的年鑑學派(Annales School)。他所用的詞彙「結構、事態和事件」,便是引自該學派大師布勞岱爾(Fernand Braudel)在其名著《菲利浦二世時代的地中海和地中海世界》(Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II)(以下簡稱《地中海史》)序言中所提出的「長時段」理論。布勞岱爾認為:歷史上的「時間」可以分為「短時段」(事件,個人時間)、「中時段」(局勢/事態,社會時間)和「長時段」(結構,地理時間),並主張歷史學家必須藉助長時段的觀點,研究長時段的歷史現象(結構),才能把握歷史真相。

布勞岱爾在《地中海史》中,透過「長時段」的觀點,發現環地中海區域的各個國家、民族間彼此密切互動,因此必須將此地理區域當作一個整體的「地中海世界」,才能適切解釋16世紀後半期,亦即西班牙國王菲利普二世在位時期(1556-1598)的歷史。換言之,他之所以超越西班牙的國界、跨越歐亞非的洲界(但又不是空泛的「全球」),選擇了「地中海世界」這個空間單位為作為歷史敘事之範圍,並非恣意而為,而是他作為史家,為理解當時的歷史時空結構之必要選擇。所以,歷史學家所選擇的「舞台」大小,要看因地理因素決定的長期間彼此密切相關的「演員」範圍而定。換言之,年鑑學派的歷史敘事還是以「人群」(演員)為主體(主角),只是這個「人群」的空間範圍(舞台)要在長時段中觀察特定地理區域內的具體互動,根據歷史「結構」而定。地理因素的作用(以及空間單位的範圍)要在人的活動中顯現,而不是直接以地理區域作為主體,然後切割出要觀察的人群範圍。總之,歷史終究不同於地質學,還是要以「人」為敘事主體和對象:「演員」演的長時段大戲(即歷史敘事的結構內容)決定「舞台」的範圍,而不是研究者任意選擇的「舞台」決定「演員」和「戲」。

對於歷史學的性質與對象,年鑑學派的開山老祖早已開宗明義。費弗爾(Lucien Febvre)說:「歷史是關於人的科學,是關於人類過去的科學」,並說:「歷史只能是人的歷史。」布洛克(Marc Bloch)更指出:「歷史的對象原本就是人(man)」,而且與其使用表達抽象觀念的單數形,毋寧說是複數形的「多數的人」(men)。他說:「歷史研究想掌握的,也就是這些人。…好的歷史學家就像童話裡的巨人,他知道無論哪兒,只要他嗅到人肉的氣味,獵物(按:即歷史研究的對象)就在那裡。」所以,對年鑑學派而言,歷史學就是研究在過去時間中具體的人群(複數)的科學。因此,從年鑑學派的觀點看來,以臺灣島(地理區域)做為歷史敘事主體,如同以「舞台」(而非「演員」)作為戲(劇本)的主角,這是很荒謬的。

其次,臺灣島上來往的人群雖然包含歐洲人,但與此島相關的主要人群互動空間範圍還是相當於傳統中國的「『天下』世界」(以東亞為中心,外擴至中亞、東南亞、南亞)。如果只因歐洲人短期、局部占領過臺灣島,便否定了作為長時段臺灣史背景的「天下世界」,那麼曹永和實際上違反了自己「反對以統治者為立場」的主張(見後)。並且,葡萄牙、西班牙在15世紀就已經進入「地理大發現」時期(這也是為何歐洲人會在16世紀來到臺灣),布勞岱爾是否也應該否定16世紀後半的「地中海世界」這個空間單位,而去寫一部「伊比利半島史」,並以「全球史觀」將該半島放在世界史的脈絡中加以探考?所以,曹永和以地理單位作為歷史敘事主體,並選擇「以臺灣島作為獨立的舞台」,是違反年鑑學派的史觀及方法的。

其實,曹永和不以「天下世界」這個相當於「地中海世界」的大舞台為空間範圍,卻硬性切割出一個臺灣島作為「獨立的歷史舞台」,並以此人為切割出來的「舞台」作為歷史敘事主體(即戲的「主角」),這根本是一個政治的選擇。他的目的是藉著將「臺灣史」寫成「臺灣島史」,要臺灣人認同這個島(地理區域),而不是文化傳承或共同歷史,以此塑造臺灣(有別於中國大陸)的主體意識。曹永和說:「過去清朝的…祖籍認同,或血緣社會、地緣社會,大概是世界共同的傾向。現在的傾向是對於生活認同的生命共同體。如美國有各國各地來的移民,其認同不是族群,是對於自由民主生活的認同。臺灣的各族群也應是生活於臺灣、根植於臺灣,有認同在臺灣建立自由民主的生活,融合為生命共同體之必要。」這就是他提出「臺灣島史」的政治意圖。

但是,如果歷史「舞台」可以如此按照政治意圖恣意切割,那麼澎湖人也可以提出一個「澎湖群島史」或「馬公島史」(我們還可以設想無人居住的「花瓶嶼史」),然後「客觀」敘述從古到今在該地生活或往來過的「多元族群」歷史。這樣的歷史敘事,就像一部只針對舞台一角的攝影機,只記錄下進入鏡頭的演員(最多依稀聽得到入鏡前後的對白),卻希望觀眾看得懂整齣戲。

確實,曹永和也說過要「以臺灣島上『人民的歷史』作觀點去探究」,或「以島上人群作為研究主體」,但他的重點在「島上」,而不是「人民」或「人群」。所以,這些「人民」或「人群」在島外的活動或與其他地區人民的關係,就只是整齣戲的外圍「脈絡」,而不是戲的本身。

曹永和的「臺灣島史」,由杜正勝具體化為「同心圓史觀」,再落實於現在的中小學歷史教科書。結果除了青年學子不假思索地認同「臺灣島」外,實際上使臺灣史(以及作為臺灣圓心之外環的中國史)變得難以理解,使學生不易培養對歷史問題(通常就是關係到整個社會的重大問題)的分析能力。

「臺灣島史」的第二項主張,是從漢人中心主義,改為多元族群觀點;從政權(統治者)的立場,改為人民的立場。曹永和認為「多元的族群關係與頻繁的政權交替,形塑了臺灣史複雜的有機內涵,但也導致「漢人中心主義褊狹的族群觀」,並使臺灣社會經濟史的研究缺乏連貫性。因此他主張擺脫「漢人中心主義」,改採「多元的族群視野」,平等看待所有在臺灣島上生活過的族群,並且強調在政權更迭背後的社會經濟的延續性。

對於臺灣史上存在的多元族群,曹永和宣稱:「凡是在這片土地上活動過的所有族群」,都是他「在研究上的終極關懷」。這些族群雖然文化不同,但他認為「文化價值觀,其心性沒有優劣高低之分別,如有只是自我中心的種族優劣的偏見」。這個觀點混淆了歷史研究和對是非的判斷。布洛克指出:歷史研究的目的在於「了解」。因此如果多元族群是歷史的事實,那麼當然研究者不會迴避或忽視它。但是在研究之外,文化價值觀當然還是有優劣高低之別的。否則我們就必須將帝國主義、殖民主義這類本身就是「自我中心的種族優劣的偏見」的文化價值觀,與天下主義、世界主義一視同仁。如此,則曹永和反對「自我中心的種族優劣的偏見」的態度,就是把「文化價值觀」分出優劣高低,於是也是一種「自我中心的種族優劣的偏見」,豈不是自相矛盾?此外,族群多元存在固然是事實,但我們對族群關係(尤其是其間的結構性衝突關係)的是非,不可能不做道德上的判斷。否則,從乙未割臺之役至霧社事件,再至被動員徵召參加日本對外侵略作戰而死難的所有漢人和原住民,難道都是死於一場誤會?

事實上,曹永和在1998年曾公開說他自己也是「戰爭的受害者」(因他太太的兄長被徵召當軍醫而死在南洋),並譴責日本人利用「高砂義勇隊」參戰而造成原住民文化傳承的斷裂,這表示他根本知道這種結構性的族群關係(尤其是殖民統治者與被被殖民統治者之間的關係)是有是非的,怎麼可能一概「客觀」視之?

曹永和推崇備至的年鑑學派兩位開山老祖之一的布洛克是猶太人。信奉極端「自我中心的種族優劣的偏見」的納粹德國在1940年攻陷巴黎,布洛克便避居維希政權轄區。1942年時,他拒絕了維希政府讓他流亡國外的安排,選擇投入抵抗運動,而後在1944年3月被蓋世太保逮捕,並在歷盡折磨之後於6月中旬被槍殺。顯然,年鑑學派的大師們若活在日據時期的臺灣,不會對日本殖民統治作壁上觀。

所以,歷史研究者在研究上以理解為目的,既不能因自己的價值選擇而扭曲對歷史結構的觀察與分析,也不能假借「客觀」來掩飾或迴避自己該做的價值判斷。但曹永和以反對「漢人中心主義褊狹的族群觀」為理由,否定了臺灣主體族群(漢人)的文化傳承的價值,於是迴避了對中日兩大民族之間超過一世紀的矛盾衝突(包括日本對臺灣的殖民統治)做出是非對錯的判斷。實質上,這種表面上的「公正」、「客觀」就是為日本的帝國主義、殖民主義脫罪,是站在日本殖民政權(特定統治者)的立場,而反對中華民國政府(另一個統治者)光復臺灣的立場。於是,信奉這種史觀的人,對於違反人性尊嚴的殖民統治(這是赤裸裸的「自我中心的種族優劣的偏見」),也可以假裝客觀,稱為「日治」,還大肆美化日本的殖民地建設。以這樣的史觀編寫出來的教科書,只會教育出一批又一批的價值相對主義者和道德虛無主義者。

「臺灣島史」的第三個主張,是將「臺灣島」置於「世界史」的脈絡中。曹永和說:他在1979年出版《臺灣早期歷史研究》時,是「以漢人開發臺灣的過程作為問題的核心」,將臺灣史「置於漢人移動的脈絡下」進行。後來因「本土化思潮」的衝擊,使他的史觀產生重大調整。但他「調整」後提出的「臺灣島史」概念,一方面為建立臺灣主體認同服務,另一方面又主張「盡量擴大領域、視野,不要侷限在某單一的觀點上,要架構出結構性(structural)、總體性(total)、全球性(global)的史觀來」。

但是,臺灣史在結構上不可能自成單元,而是處於中國為中心的「天下世界」的大結構中。這一點,不僅在鴉片戰爭以前是如此,在今天的中國大陸日漸強盛之後,更可看出其長時段的結構性所在。日本從十九世紀後半開始挑戰中國領導的天下秩序,如今看來也只是插曲一段。並且,即使我們可以在「全球」層次上分析「世界結構」(如Immanuel Wallerstein的「世界體系」論所為),但不代表區域性的次級結構就不存在或不重要。事實上,布勞岱爾為法國中學生撰寫的世界史教科書《文明史綱》,就是以一個個「文明」(civilizations)而不是以不同的「時代」作為分析單位進行敘述的。

因此,不論從分析方法上或道德價值上言,擺脫「漢人中心主義」的正途就是回歸主張多元族群和合共存的「天下秩序」觀,而且「本土化」也不應等於「去中國化」。但曹永和藉口否定「漢人中心」而否定了「天下秩序」觀,直接跳到「全球史觀」,實際上發揮了「使本土化等同於去中國化」的作用。這就是為什麼臺獨派如此熱烈擁抱曹永和的史觀,甚至意圖使「臺灣島史」再度成為(曹永和所反對的)「單一的觀點」。

曹永和的「臺灣島史」只是在表面上模仿年鑑學派,實際上南轅北轍。其間最根本的區別在於:年鑑學派的大師們的研究目的在了解歷史結構,但曹永和的史觀卻另有其政治目的:打造臺灣主體意識。為了這個非學術性的目的,曹永和才「調整」出這個「臺灣島史」概念,並立即被臺獨奉為圭臬。臺灣史研究在這個不以「了解」為目的的「史觀」指導下,成為臺獨政治運動的一環,從而使了解臺灣歷史結構成為「不可能的任務」。

如今,這樣一個問題重重的史觀,已成臺灣中小學教科書的指導性觀點,並且塑造了臺灣年輕世代的主觀國族認同,以及根據國族認同而認定的「客觀歷史知識」,於是使年輕世代越來越傾向於以「政治正確」取代歷史真相。並且,由於這個史觀以「客觀」為名,提倡價值相對主義,更使臺灣年輕人日益傾向道德虛無主義。跟「臺灣島史」在同一年問世的廣告詞「只要我喜歡,有什麼不可以」,幾乎已成臺灣年輕世代的「座右銘」。這就是臺獨發起的「臺式文革」:以「政治正確」取代一切真理真相、公是公非。這種「無道德」(而不是簡單的「不道德」)心理傾向的極端產物,就是在臺北捷運上殘殺無怨無仇陌生人,而後無愧無悔的九〇後青年鄭捷。

如歐威爾所言,「誰掌握了過去,誰就掌握了未來;誰掌握了現在,誰就掌握了過去。」明年,民進黨即將再度掌握臺灣的「現在」。去年占領立法院的太陽花運動和今年占領教育部長辦公室的反課綱運動,都預示著「臺式文革」的高潮正要開始。